LA LEYENDA

39

La Leyenda 39

Donde el alma se desviste con palabras que no caben en el silencio

Hay semanas donde lo urgente no deja respirar… pero lo importante no se rinde. Y esta columna no grita: susurra como el corazón que sigue latiendo aunque nadie lo escuche.

Aquí no buscamos certezas. Pero nos damos el lujo de dudar con dignidad.

En esta entrega, la herida no es el final: es el eco de lo vivido, el umbral de lo que aún duele, el mapa de lo que no estamos dispuestos a olvidar.

No hay respuestas correctas, solo miradas limpias que no temen ensuciarse en la verdad.

La Leyenda 39 no es un sermón, ni un juicio, ni un suspiro. Es una trinchera de papel, una lámpara encendida en mitad del vendaval, una voz que se atreve a decir lo que otros callan aunque duela, aunque arda, aunque incomode.

Escribir aquí no es narrar: es abrir la piel. Leer aquí no es pasar la vista: es quedarse a vivir.

No todos van a entenderla. Pero quienes sí, sabrán que aquí no se escribe para complacer, sino para no traicionarse.

Soy Wintilo Vega Murillo.

Y escribo porque hay cosas que no deben callarse.

Porque hay silencios que ya duraron demasiado.

Porque mientras alguien esté dispuesto a mirar con el alma… esta columna seguirá respirando.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

/… La Leyenda 39: Aquí donde las palabras vuelven a ser fuego

Una columna para quienes han dejado de fingir que no duele… y aún así eligen seguir despiertos

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

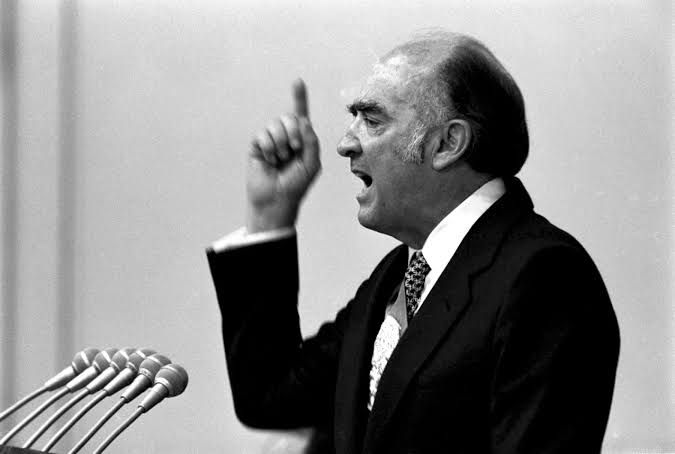

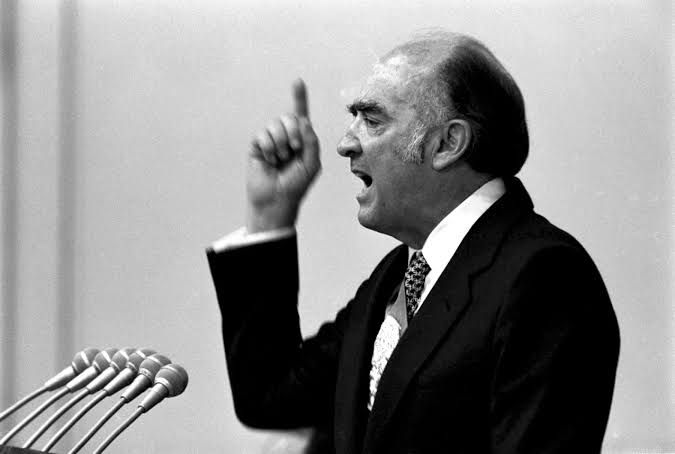

/… Porfirio Muñoz Ledo: la voz que no se quebró jamás

Crónica de una vida política que cruzó los siglos, los partidos y las trincheras, pero nunca dejó de creer en la palabra

(By operación W).

————————————————————————-

-Agenda del Poder:

/… Donde antes hubo sed, ahora hay Estado

El acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Libia García en torno al agua no es sólo un proyecto: es la muestra de que la política puede dejar de ser obstáculo y empezar a ser solución.

/… Claudia Sheinbaum pisa fuerte, Libia García se fortalece, y Celaya se lleva premio doble

Juan Miguel sí entiende el juego: Celaya crece mientras otros se rezagan

Mientras algunos alcaldes de Morena siembran confrontación, el edil de Celaya recoge resultados con una política de acuerdos

/… El saqueo silencioso: las entrañas de un sexenio sin escrúpulos

Durante el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se gestó un modelo de simulación institucional que, bajo el discurso de desarrollo económico, permitió el desvío sistemático de recursos públicos hacia redes privadas. Esta crónica se basa en los hallazgos documentados por una investigación del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública POPLab, que reveló la existencia de una maquinaria bien aceitada que operó sin fiscalización, sin evaluación y sin vergüenza.

/… Tiempo de definiciones: Morena frente al espejo de la paridad

Cinco aspirantes, tres mujeres con liderazgo probado, y una sola oportunidad de demostrar que el discurso de igualdad no se queda en el papel.

/… La pesada loza que corroe la credibilidad gubernamental

La figura del secretario de Salud se ha convertido en un problema que excede lo administrativo: afecta la ética, la confianza pública y la dignidad institucional.

/… Aldo Márquez y la moral de un solo ojo

Cuando la dirigencia ve solo hacia enfrente para no voltear a su propia casa

/… La feria de la ilegalidad: cuando el poder se aferra al pasado y desprecia la ley

Tres regidores enfrentaron con firmeza el atropello legal del Ayuntamiento de Purísima del Rincón; del otro lado, una mayoría ficticia, un comité sin legitimidad y un gobierno cada vez más cerrado, torpe y arrogante.

(By Operación W).

————————————————————————-

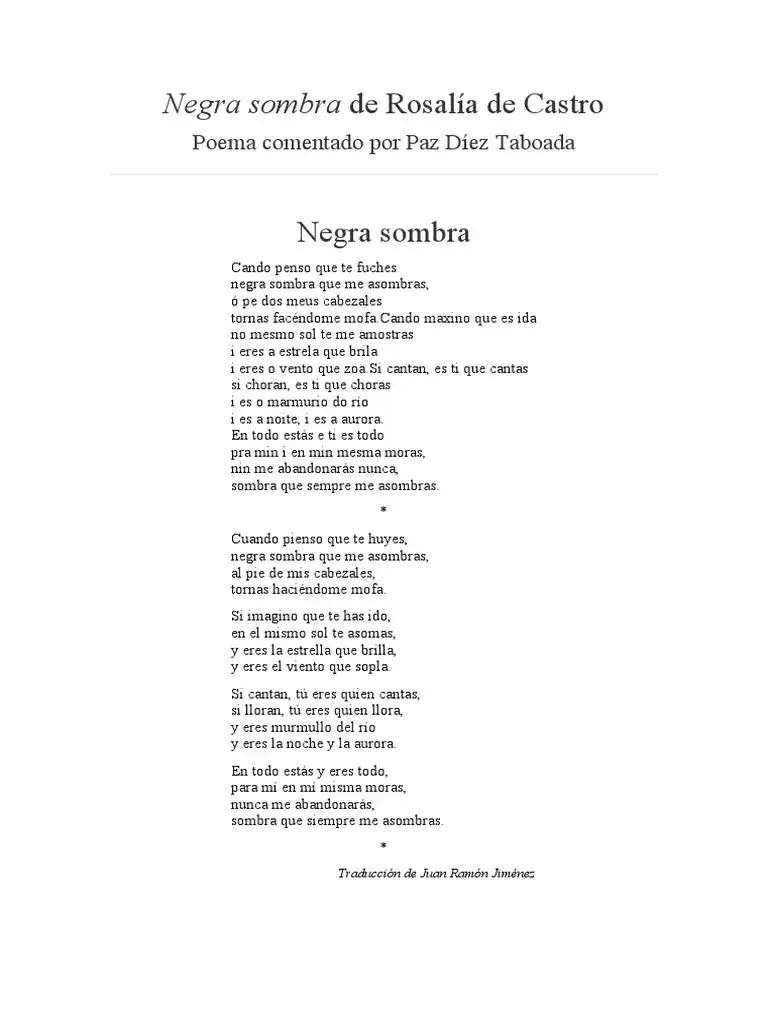

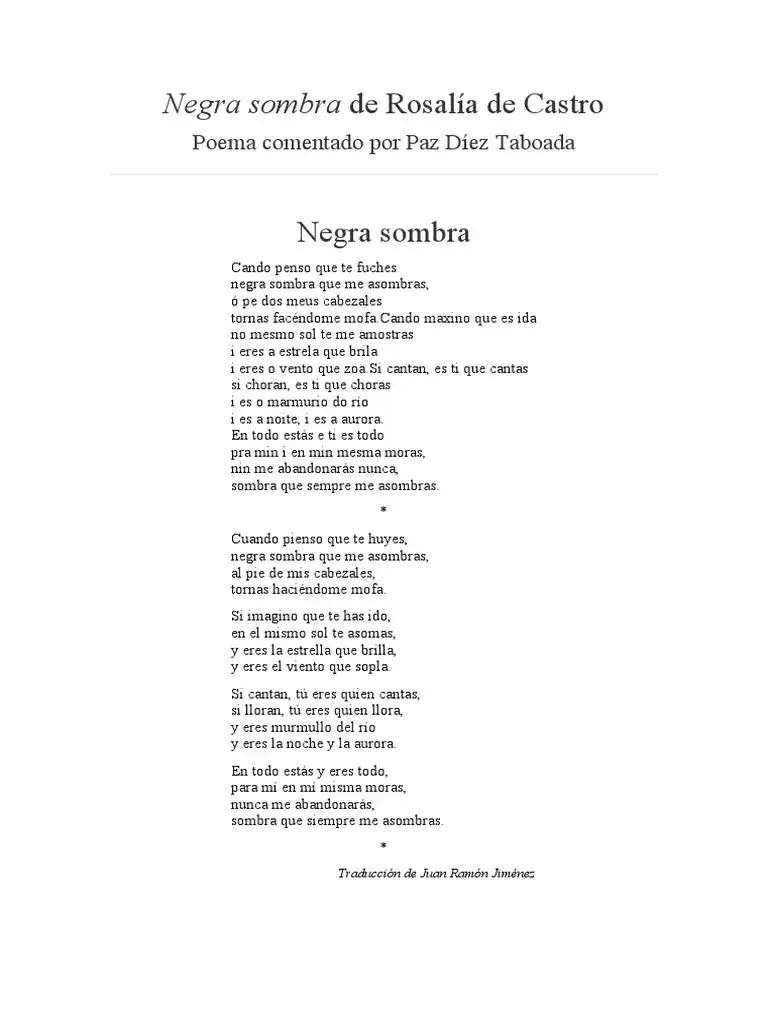

-Alimento para el alma.

“Negra sombra”

de Rosalía de Castro

Sobre el poema.

La sombra que no se va: el alma doliente en la voz de Rosalía de Castro

“Negra sombra”, una elegía a la pérdida, la memoria y la compañía del dolor eterno

Sobre el autor.

Rosalía de Castro: la voz que lloró en gallego

Vida y legado de una poeta que convirtió el dolor en palabra y la lengua gallega en dignidad

Si quieres escucharlo en la voz de: Luz Casal

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”

/… Donde la piedra gobierna: Las crónicas de 7 presidencias municipales de Guanajuato

Cuando el poder no se grita, se construye en piedra: los edificios que aún representan al pueblo.

(By Notas de Libertad).

/… Una fachada firme y un reloj puntual: Crónica arquitectónica del poder civil en San Francisco del Rincón

El edificio que permanece firme desde 1907, con cantera, orden y dos constructores con historia

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de Pénjamo: Simetría republicana en piedra baja

Una estructura sencilla, firme y cívica en el corazón urbano del municipio

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de Salvatierra: Barroco sobrio entre columnas y memorias civiles

Un edificio que se mantiene en pie desde el siglo XVIII, entre la plaza, el templo y la vida cívica

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de Celaya: Neoclásico civil en cantera y proporción

El edificio que desde el siglo XIX ordena, observa y permanece sobre la plaza mayor

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de San Miguel de Allende: Cantera firme en el corazón barroco

Un edificio sobrio, equilibrado y resistente, que acompaña a la parroquia desde hace más de dos siglos

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de León: Cantera de gobierno entre dos fachadas y un reloj

El edificio que ha mirado desde dos frentes el pulso cívico de la ciudad

(By Notas de Libertad).

/… Presidencia Municipal de Guanajuato: Piedra firme frente a la historia

Un edificio que ha presenciado siglos de gobierno, reformas y memoria en el corazón de la capital

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Domingo 3 de agosto a sábado 9 de agosto.

Una semana escrita en fuego

Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario

Guía espiritual y cronológica de lo que el tiempo aún no ha sepultado

Santoral.

Efemérides Nacionales e Internacionales.

Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… Pandora: Eternas entre voces, armonías y nostalgia

Tríos que no se apagan, canciones que no envejecen

*Con un click escucha: Pandora Grande Éxitos Playlist (Súper Colección).

(By Notas de Libertad).

/… Los Chunguitos: Voces de fuego, sangre y arrabal

De las calles polvorientas a los escenarios del alma gitana

*Con un click escucha: Grandes Éxitos: Los Chunguitos Playlist

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

- ¿Qué leer esta semana?

“El complot mongol”

De: Rafael Bernal

Resumen:

El complot que nunca existió

Un matón viejo, una mentira de Estado y el país que siempre dispara a los suyos

Sobre el autor:

Rafael Bernal: el espía de la literatura mexicana

Diplomático, narrador, dramaturgo y padre de la novela negra en México

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

/… Carlos Hank González: el maestro que convirtió el aula en imperio

Desde la tiza hasta el poder absoluto: la historia de un hombre que hizo del pizarrón un mapa político y de la pobreza una escuela de estrategia.

(By operación W).

La Leyenda 39: Aquí donde las palabras vuelven a ser fuego

Una columna para quienes han dejado de fingir que no duele… y aún así eligen seguir despiertos

No se escribe para calmar, sino para despertar

Esta columna no nació para explicarte el mundo.

Nació para sembrarte preguntas.

Para encenderte una chispa en medio del cansancio.

Aquí no hay fórmulas ni recetas.

Hay grietas. Hay verdad. Hay vértigo.

Y hay palabras que no piden permiso: arden donde deben.

El lenguaje no adorna, sacude

No escribimos desde la comodidad.

Escribimos con la espalda recta,

como quien sabe que cada línea puede ser la última digna.

Esta no es una columna para quienes buscan confort,

sino para los que todavía creen en el temblor de una frase honesta.

El silencio también habla… y a veces grita

Aquí no llenamos espacio.

Lo vaciamos hasta que duela.

Aquí no venimos a complacer,

sino a decir lo que el miedo enseña a callar.

Hay silencios que solo se rompen con el filo justo de una palabra bien puesta.

Esta no es la crónica del poder, sino del alma

No hablamos de caudillos ni de verdugos,

hablamos del instante exacto en que la dignidad decide no arrodillarse.

La Leyenda 39 no busca convencerte.

Busca mirarte a los ojos mientras decides quién eres.

Si algo dentro de ti arde, escribe con nosotros

No somos un periódico.

Somos una fogata.

Aquí no hay titulares, hay brasas.

Y cada lector que se queda es un soplo que aviva el fuego.

Lo que no cabe en ninguna consigna

Este no es un espacio para ganar seguidores.

Es un refugio para quienes ya no pueden mentirse.

Y si después de leer esto algo se quebró o se iluminó en ti,

entonces ya eres parte de esta leyenda.

Soy Wintilo Vega Murillo.

No escribo para gustar.

Escribo para no rendirme.

Y para que tú tampoco lo hagas.

(By Notas de Libertad).

Porfirio Muñoz Ledo: la voz que no se quebró jamás

Crónica de una vida política que cruzó los siglos, los partidos y las trincheras, pero nunca dejó de creer en la palabra

Origen y destino: la infancia que hablaba de futuro

Donde la palabra fue cuna y la inteligencia destino

Raíces en un país por construir

Nació con nombre de general y temple de tribuno. Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega llegó al mundo un 23 de julio de 1933...

Desde los cuatro años sabía que la palabra podía abrir puertas. Desde los diez intuía que con ella también se podía derribar muros.

Su familia no era poderosa, pero sí profundamente formadora. El aula fue su cuna, la educación su linaje...

Leía para entender y hablaba para ordenar el mundo: así comenzó a afilar su destino.

El país al que llegó era uno que aún se encontraba en obra negra: nacían instituciones, pero faltaban los demócratas que las sostuvieran.

Un niño hecho de libros y silencios rotos

Desde muy pequeño, Porfirio fue un lector precoz y un hablador indomable...

A los veinte años ya era campeón nacional de oratoria. No hablaba con ímpetu, hablaba con conciencia.

Su infancia coincidió con la era cardenista, esa que hizo de las letras un instrumento de justicia...

Nunca aceptó callar lo que su conciencia ya había entendido. Y por eso nunca fue simple figura decorativa.

Cursó la secundaria y la preparatoria con excelencia académica. Era ya un observador político, un estudiante con vocación encendida.

El joven que cruzó fronteras con el verbo afilado

Estudió Derecho en la UNAM con devoción, pero también con rebeldía...

Europa no lo alejó de México, lo acercó. Le enseñó a mirar con ojos amplios y a imaginarlo con instituciones modernas.

Fue becado para estudiar en París y Oxford. Regresó con títulos, pero sobre todo con visión...

Su historia no empezó en las urnas ni en el estrado. Comenzó en una casa donde se enseñaba a pensar y a decir la verdad sin miedo.

El joven Porfirio ya había comprendido que la ley no era letra muerta: era la frontera entre el poder justo y el poder abusivo.

La entrada a la política como estrategia de transformación

Ingresó al PRI por estrategia, no por fe. Sabía que la única forma de abrir puertas era desde dentro...

No quiso ser sacerdote, ni militar, ni poeta. Porfirio quería ser político. Pero de los que piensan, de los que duelen, de los que cambian.

Desde sus primeros cargos ya mostraba estilo propio: discursos sólidos, referencias clásicas...

Algunos lo consideraban peligroso, otros brillante. Él sabía que su papel apenas comenzaba. Y lo cumpliría.

Cada paso que dio en el sistema fue con la firmeza de quien entiende que lo importante no es subir, sino transformar.

Entre Los Pinos y el espejo del poder absoluto

Cuando el joven brillante estuvo a punto de convertirse en presidente… y terminó aprendiendo del desencanto

El ascenso meteórico desde la tecnocracia

Porfirio Muñoz Ledo llegó a las oficinas del poder con una claridad que deslumbraba a propios y extraños. Tenía una formación inusual para los políticos de su tiempo: un dominio técnico impecable, una visión moderna del Estado y una elocuencia que no buscaba aplausos, sino mover estructuras. Su paso por las subsecretarías no fue silencioso: todos sabían que ese joven abogado no había venido a calentar una silla, sino a dejar huella.

En el entorno del presidente Díaz Ordaz y más tarde con Luis Echeverría, Porfirio supo colocarse con habilidad en los centros de decisión. No era un adulador, pero sí un estratega. Mostraba respeto por la investidura presidencial, pero jamás fue un yes-man. Su actitud crítica lo hacía distinto en un régimen acostumbrado a la obediencia vertical.

Desde los treinta años ya se sentaba con subsecretarios y discutía con ministros como si fuera uno de ellos.

No fue sorpresa para nadie que en 1972 Echeverría le ofreciera una de las carteras más difíciles del gabinete: la Secretaría del Trabajo. México vivía una efervescencia sindical, los obreros exigían más participación y el gobierno intentaba canalizar ese dinamismo sin fracturar la estabilidad.

El joven abogado, culto y elegante, era visto como un comodín estratégico dentro del sistema.

Secretario del Trabajo: el más joven del gabinete

La llegada de Muñoz Ledo a la Secretaría del Trabajo fue vista por los sectores sindicales con cautela. No era un hombre salido de las filas obreras ni mucho menos, pero sí tenía algo que a otros les faltaba: sensibilidad social y capacidad de negociación. En poco tiempo se ganó el respeto de los líderes gremiales por su disposición al diálogo y su claridad conceptual.

No buscaba protagonismo. Prefería los acuerdos firmados a las conferencias de prensa. En las juntas con sindicatos proponía esquemas nuevos de seguridad social, hablaba de democratizar la vida interna de los gremios y exigía transparencia en los fondos sindicales. Eso, en los años setenta, era casi revolucionario.

Era un político completo: técnico, ideólogo y operador en la calle.

El gabinete lo miraba con atención. Algunos lo temían, otros lo envidiaban. Pero todos sabían que Muñoz Ledo se perfilaba para grandes cosas. No era raro que lo mencionaran en las columnas políticas como una figura presidenciable.

Apostaba por una apertura desde dentro, por un PRI que pudiera regenerarse con inteligencia.

La anécdota del jardín y la sucesión de 1976

El episodio del jardín se convirtió en leyenda. Echeverría, en pleno ritual de sucesión, visitó a varios posibles candidatos en sus casas. Cuando fue al domicilio de Muñoz Ledo, caminó hasta el jardín trasero, lo observó unos segundos y pronunció una frase enigmática: 'Es muy pequeño para recibir contingentes'.

Porfirio interpretó la frase como una señal inequívoca. Compró de inmediato el terreno contiguo para ampliarlo. Para él, el gesto del presidente era una especie de augurio. Comenzó a preparar discursos, a diseñar escenarios de gobierno, incluso a elegir a quién llevaría en su gabinete.

Porfirio creyó que el presidente lo ungía con esa frase. Al día siguiente compró el terreno de atrás.

Pero en política, los gestos suelen ser trampas. El 5 de octubre de 1975, Echeverría destapó a José López Portillo como candidato único. La noticia cayó como un cubetazo de agua fría sobre las aspiraciones de Porfirio, que se sintió traicionado por un sistema que siempre creyó poder reformar.

Pero el dedo no apuntó hacia él. Fue José López Portillo el designado.

Embajador en la ONU y el escándalo que lo derribó

Lejos de marginarlo, López Portillo lo incluyó en su equipo de confianza. Primero como Secretario de Educación Pública y luego como embajador ante la ONU. Desde Nueva York, Muñoz Ledo se convirtió en una figura internacional: presidió el Consejo de Seguridad y lideró causas del Tercer Mundo con una firmeza que sorprendía en los foros diplomáticos.

Durante su estancia en Naciones Unidas, articuló una visión de la política exterior mexicana basada en la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional y la crítica al modelo económico neoliberal que entonces comenzaba a expandirse.

Era la voz de los países en desarrollo y el rostro intelectual del México internacional.

Pero en 1985, un incidente cambió todo. Fue acusado de haber roto el parabrisas de un empresario con una pistola tras una discusión por un espacio de estacionamiento. Aunque la versión fue negada, el gobierno no dudó en removerlo. El episodio fue doloroso y marcó un parteaguas en su carrera.

El escándalo fue suficiente para que el gobierno lo retirara. Su carrera parecía terminada.

El gran quiebre: del dedazo a la dignidad

Cuando Porfirio dejó de esperar la llamada del poder… y se convirtió en su principal interpelador

Del desengaño a la disidencia interna

Después del desaire en la sucesión presidencial, Muñoz Ledo mantuvo su cargo institucional pero comenzó a experimentar una grieta interior cada vez más profunda. Aquel joven prodigio del PRI, que había sido visto como presidenciable, se enfrentaba ahora a un dilema ético y político.

La administración de Miguel de la Madrid y su discurso modernizador no lograron ocultar el creciente deterioro de la vida pública mexicana. Porfirio lo sabía, lo veía desde dentro, y se le volvió insoportable el silencio cómodo de los privilegiados del régimen.

La convicción comenzó a pesar más que la lealtad. Y el silencio dejó de ser opción.

Sus intervenciones públicas empezaron a adquirir un tono diferente. Criticaba la cerrazón, la falta de autocrítica, la burocracia partidista que había sepultado la revolución institucional. A muchos les incomodaba su lucidez.

Fue el principio de una metamorfosis que cambiaría para siempre la política mexicana.

El nacimiento de la Corriente Democrática

La Corriente Democrática no fue un arrebato: fue el resultado de años de frustración acumulada por parte de políticos formados en el nacionalismo revolucionario que veían cómo el PRI abandonaba sus causas históricas. Junto a Cuauhtémoc Cárdenas e Ifigenia Martínez, Muñoz Ledo encabezó un movimiento interno con una propuesta concreta: democracia interna real.

Recorrieron estados, dialogaron con bases, escribieron manifiestos. No querían fracturar al partido, sino rescatarlo. Pero la cúpula, obsesionada con la disciplina, les cerró la puerta.

Pidieron elecciones internas. Recibieron portazos.

La decisión ya estaba tomada: Carlos Salinas de Gortari sería el candidato. Lo que Porfirio vio entonces fue más grave que la exclusión personal: constató la negación absoluta de la pluralidad dentro del PRI.

Ese fue el momento exacto en que se quebró la lealtad histórica.

La ruptura definitiva y la campaña de 1988

La renuncia de Muñoz Ledo al PRI fue una bomba política. No era un político marginal, era un símbolo del régimen. Su salida era un gesto de ruptura con implicaciones profundas. Fue también el inicio de una cruzada para construir una alternativa verdadera.

El Frente Democrático Nacional fue la primera coalición de oposición real que el sistema conoció desde los tiempos de Lombardo Toledano. Era amplia, plural, y por eso mismo poderosa. La campaña de 1988 mostró que la sociedad mexicana estaba más despierta de lo que se pensaba.

No buscaban solo ganar una elección, querían cambiar el régimen.

Muñoz Ledo fue una de las voces más encendidas del movimiento. No había plaza donde no electrizara al público con su verbo, con su inteligencia, con su indignación. El país lo escuchaba.

El 6 de julio, cuando cayó el sistema, cayó también la legitimidad del régimen.

El grito en el Congreso que quebró el mito presidencial

El fraude fue evidente, pero el PRI se sostuvo con el respaldo de las instituciones controladas. Sin embargo, algo esencial se había perdido: la credibilidad. Porfirio lo sabía, y decidió llevar esa verdad al espacio más simbólico: la tribuna del Congreso.

Durante el informe presidencial del 1 de septiembre de 1988, rompió el protocolo y gritó: '¡Miente, señor presidente!'. Nadie lo había hecho antes. El Congreso entero quedó en silencio.

Fue la primera vez que alguien rompía el ritual del informe presidencial.

Aquel grito fue el inicio de una nueva cultura política. Ya no era posible callar, fingir respeto por un poder que no se legitimaba en las urnas. Muñoz Ledo abrió una puerta que otros seguirían cruzando.

Desde ese día, la tribuna nunca volvió a ser la misma.

Un vaso de historia: Porfirio en la cantina de Purísima

Cuando la historia se detuvo un instante en un bar de provincia, y dejó una frase inolvidable

Campaña austera y convicción intacta

En 1991 yo apoyaba, con entusiasmo y disciplina, la candidatura de Ramón Aguirre Velázquez para la gubernatura de Guanajuato. Era mi espacio natural entonces: el PRI, su maquinaria bien engrasada, sus cuadros, su lógica territorial. Había nacido en Purísima del Rincón, pero no crecí allí. Sin embargo, el arraigo familiar me conectaba con ese lugar de muchas maneras.

Porfirio Muñoz Ledo andaba en campaña por el estado, representando a la izquierda, a ese mundo ideológico que para muchos aún parecía marginal. Aquel día sus actividades en Purísima habían sido de bajo impacto, reuniones pequeñas, sin estruendo. Pero al caer la tarde, alguien hizo una llamada, y se pactó una visita discreta a una cantina: “El Patio”, propiedad de mi tío Luis Murillo.

No venía acompañado de comitivas ruidosas ni discursos atronadores. Solo unos cuantos y la seguridad de quien sabe que está en el lugar correcto.

Mi tío, ferviente seguidor del licenciado Ignacio Vázquez Torres, aceptó recibirlo. A mí me invitó, quizás por cortesía, quizás por intuición. Yo fui, sin esperar demasiado, más como observador que como creyente. Lo que no sabía es que en esa reunión breve y aparentemente informal, Porfirio me dejaría una frase que no he olvidado.

En política hay frases que no necesitan gritarse para dejar marca. Esta fue una de ellas.

Un encuentro inesperado en El Patio

Porfirio llegó con paso calmado. Saludó a mi tío con respeto y se sentó en la mesa principal del pequeño bar. Éramos pocos: él, sus cuatro o cinco acompañantes, Luis, y yo. Mi tío me lo presentó: “Licenciado, él es mi sobrino, Wintilo Vega”. Me saludó con gentileza, sin pretensiones, como quien tiene claro que la autoridad no se impone, se transmite.

Yo tenía claro quién era él. Había leído sobre su historia, sus debates, sus rupturas. Pero no sabía cómo reaccionaría ante alguien como yo: un joven priista que apoyaba a su adversario directo. Lo saludé con firmeza, sin nerviosismo. Él me devolvió una mirada profunda, y sonrió.

“Voy a ganar, Wintilo. Voy a ganar, no tenga dudas”, me dijo. Así, sin levantar la voz, como si la historia ya estuviera escrita.

No hubo tiempo para más. No intentó convencerme de nada. No me pidió apoyo ni se quejó del sistema. Simplemente compartió su certeza. Era, creo, una manera de dignificar el diálogo. Porque lo cierto es que aquel día no hubo confrontación, sino respeto.

Esa fue la primera vez que entendí que el poder puede hablar con calma cuando nace de convicciones verdaderas.

La frase que cargaba destino

Nos quedamos conversando durante unos minutos más. Porfirio comió unos bocadillos sencillos, rechazó cualquier bebida alcohólica, y se mantuvo con una serenidad que contrastaba con la ansiedad habitual de las campañas. No estaba ahí por imagen. Estaba, sencillamente, porque alguien le abrió la puerta, y él no despreciaba ningún espacio para sembrar palabra.

Recuerdo que le comenté sobre el ánimo político en Guanajuato. Él escuchó con atención. No debatió, no refutó. Solo asintió y me compartió algunas observaciones. Me dijo que en algunos lugares se percibía un cambio de ánimo. Que la izquierda empezaba a abrirse paso. Yo asentí, sin decir demasiado. A esas alturas, su sola presencia decía más que cualquier consigna.

La frase con la que me respondió sigue viva en mi memoria: “Voy a ganar, no tenga dudas”. No como desafío, sino como ofrenda de certeza.

En esos minutos descubrí a un hombre sin soberbia, sin cansancio, sin pose. Un político que no necesitaba convencer gritando. Solo estaba ahí, en una cantina de pueblo, conversando con un joven de otra trinchera, sin prejuicio alguno.

En medio del ruido electoral, ese encuentro fue un oasis. Uno donde el poder no era prepotencia, sino palabra compartida.

La despedida sin brindis y la promesa que no se cumplió

Pasada una hora, Porfirio se levantó. Se despidió de todos con un apretón de manos y una sonrisa. No hubo brindis. No hubo porras ni arengas. Solo un silencio cordial, de esos que en la política valen más que mil discursos. Salió de “El Patio” como entró: con la elegancia del que sabe que la dignidad no necesita audiencia.

No ganó la elección. Pero obtuvo casi cien mil votos. La cifra más alta que la izquierda había alcanzado en el estado hasta ese momento. Lo que dejó no fue una derrota, sino una presencia. Un ejemplo. Una forma distinta de hacer política, sin rencores, sin estridencias, con convicción.

Yo, que esa tarde fui a escuchar por compromiso, salí con respeto. Años después coincidimos de nuevo, pero esa es otra historia.

La cantina ya no es la misma. Mi tío tampoco está. Pero aquel día, en ese rincón del Rincón, yo entendí que la política también puede ser humana. Que incluso entre adversarios hay espacio para el reconocimiento mutuo.

Porfirio no ganó ese día. Pero dejó sembrada una lección: la palabra, cuando es auténtica, no necesita gritar.

En la misma mesa: la Cámara, los martes y el respeto compartido

Cuando las diferencias de partido no impidieron los gestos de cortesía y el reconocimiento entre pares

Un nuevo encuentro en San Lázaro

En 1997 llegué a la Cámara de Diputados como parte de la LVII Legislatura. El PRI enfrentaba por primera vez una realidad inédita: ya no teníamos la mayoría absoluta. Era el inicio de una etapa compleja, tensa, donde cada votación implicaba negociación, escucha, y muchas veces, frustración.

Fue en ese contexto que me volví a encontrar con Porfirio Muñoz Ledo. Él había regresado como diputado por el PRD y presidía la Cámara. Lo recuerdo en esa curul central, con su voz firme, su manejo impecable del lenguaje parlamentario, y esa elegancia que no necesitaba traje nuevo para imponerse.

Nos reencontramos en medio de la pluralidad, no como adversarios, sino como testigos de un país en transición.

Pese a nuestras diferencias partidistas, nunca hubo distancia personal. Siempre reconocí en él a un político de otra estatura. Y aunque el clima legislativo era agitado, Porfirio imponía orden sin gritar. Lo hacía con mirada, con ironía, con autoridad moral.

Había diputados que lo enfrentaban con cifras, pero nunca con altura. Y él sabía hacerlo notar con una media sonrisa.

Un saludo inesperado en el restaurante

Los martes solía comer tarde. Por cuestiones del trabajo legislativo, bajaba a eso de las cinco o seis de la tarde al restaurante del recinto. Una de esas tardes, al fondo del comedor, vi al presidente de la Cámara, sentado a solas, revisando papeles entre sorbos de agua mineral.

Dudé en acercarme. No sabía si recordaría el encuentro de años atrás en la cantina de Purísima. Además, estábamos en una etapa intensa de la Legislatura. Pero algo me empujó a saludarlo, por cortesía y por respeto.

“Buenas tardes, Presidente. Usted también se le hizo tarde para comer”, le dije.

Levantó la vista, me sonrió con esa mezcla de agudeza y calidez que lo caracterizaba, y respondió: “¿Cómo estás, Wintilo? ¿Cómo estás, paisano? Siéntate a comer aquí conmigo y ya nos acompañamos”. Así, sin protocolo, sin preguntarme de qué lado votaba. Simplemente, nos acompañamos.

Hay gestos que no necesitan oratoria. Solo una silla vacía ofrecida con sencillez.

Conversaciones entre pasillos y cucharas

Esa comida fue la primera de varias. Cuatro o cinco veces coincidimos. Siempre los martes, siempre tarde, siempre sin pretensiones. Hablábamos de Guanajuato, de la agenda legislativa, de la tensión con los coordinadores de bancada. Él opinaba con contundencia, pero nunca con dogmatismo.

En ocasiones me preguntaba cosas del estado. En otras, afirmaba cosas con seguridad, como si su memoria política y su radar social fueran uno mismo. Era un conversador infalible. Medía los silencios, sabía cuándo dejar flotar una frase, cuándo interrumpir con ironía.

“Los martes como tarde porque así puedo disfrutar de la comida sin interrupciones ni ruido”, me dijo una vez.

No supe si parte de esa explicación incluía mi presencia. Pero nunca lo noté incómodo. Al contrario, parecía valorar ese pequeño paréntesis entre el ruido del Congreso. Yo lo valoraba igual. Aprendía escuchándolo, incluso cuando no compartíamos ideas.

Porque hay personajes que no se repiten, y Porfirio era uno de ellos.

Reencuentros que dejan huella

El respeto no se dicta desde la curul. Se gana en la conversación. Y Porfirio, en esos encuentros sencillos, logró dejarme claro que su oficio no era solo debatir, sino convivir con inteligencia. Era un político que no necesitaba aliados para reconocer al otro.

Nunca intentó reclutarme, ni sugerirme un cambio de ruta. Solo compartía la mesa. Esa forma de dialogar, sin exigencias, sin cálculo, me enseñó más que muchas sesiones de la Legislatura. Era como si las fronteras partidistas se disolvieran por unos minutos alrededor de un plato tibio y una anécdota compartida.

Nos enseñó que el disenso puede ser amable, que la dignidad también se ejerce desde el trato.

Al término de cada comida, me decía: “Cuando quieras y coincidamos, sin rubor, acércate a mi mesa”. Esa frase me marcó. Me recordó que la política también puede ser generosa, incluso cuando se milita en aceras opuestas.

Y así pasaron los martes. Sin acuerdos ni promesas. Solo respeto, palabra y un poco de historia compartida.

Alternancia y desvío: la alianza con Fox, la reforma frustrada

Cuando la izquierda se inclinó por la alternancia y Porfirio buscó un nuevo cauce para la democracia

Una candidatura inesperada con el PARM

Después de su paso por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo encontró un nuevo espacio de participación en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Fue una decisión que sorprendió a muchos, no por el contenido ideológico, sino por la plataforma. El PARM era pequeño, sin maquinaria, sin posibilidades reales. Pero Porfirio no era un político que jugara por cálculo electoral.

Apostó por esa candidatura en el año 2000 porque sentía que el momento exigía propuestas claras. No buscaba figurar en la boleta por vanidad, sino por convicción. Creía que era necesario hablarle al país desde otro sitio, sin el ruido tradicional de los partidos grandes.

El hecho de que aceptara una postulación modesta hablaba de su determinación. No necesitaba reflectores, necesitaba tribuna.

Aquella campaña le permitió recorrer regiones del país con otra mirada. No como favorito, sino como conciencia. Su candidatura no era para ganar, era para decir lo que nadie más decía.

Y eso, en un sistema agotado, era ya un triunfo simbólico.

El gesto histórico: declinar por Vicente Fox

Pero llegó un momento clave. Porfirio leyó el momento político con una lucidez quirúrgica. Comprendió que la verdadera disputa no estaba entre todos los candidatos, sino entre dos modelos: el continuismo priista representado por Francisco Labastida, y la posibilidad real de alternancia, representada por Vicente Fox.

Y entonces ocurrió lo impensable: declinó su candidatura a favor de Fox. Fue una decisión valiente, polémica, pero profundamente congruente con su trayectoria. No estaba apoyando al PAN. Estaba apoyando el quiebre del régimen autoritario.

Apostó por la transición, no por la conveniencia. Renunció a su lugar en la contienda para empujar un cambio mayor.

Para algunos, eso fue traición. Para otros, visión de Estado. Yo lo entendí como una muestra de madurez política: saber cuándo ceder, cuándo hacerse a un lado para que el país diera un paso al frente.

La democracia, decía él, se construye con renuncias, no solo con ambiciones.

Coordinador de la Reforma del Estado

El triunfo de Fox en el año 2000 abrió una nueva etapa en la historia del país. Y Porfirio fue invitado a formar parte de ese proceso. Fue designado Coordinador de la Reforma del Estado, una tarea que parecía hecha a su medida. Ahí canalizó décadas de pensamiento institucional y jurídico.

Convocó a expertos, recorrió foros, escuchó a todas las fuerzas. Su propuesta era profunda: una nueva relación entre poderes, un nuevo federalismo, y una reforma electoral a fondo. No quería parches. Quería rediseñar el pacto republicano.

Era el momento de pensar un país sin dedazos, sin simulaciones, sin hegemonías disfrazadas de pluralismo.

Porfirio dio lo mejor de sí en esa etapa. Pero pronto entendió que el nuevo gobierno no tenía la fuerza –ni quizá la voluntad– para emprender los cambios estructurales que se requerían. Se frustró. Y lo dijo, como siempre, sin rodeos.

La reforma no fracasó por falta de ideas. Fracasó por falta de convicción en quienes ya tenían el poder.

La distancia con el poder que ayudó a construir

La distancia entre Porfirio y el gobierno de Fox fue inevitable. Lo que comenzó como una coincidencia histórica, terminó como una separación silenciosa. No hubo ruptura abierta, pero sí desencanto. Muñoz Ledo no había nacido para administrar lo posible. Él quería transformar lo necesario.

Volvió a ser crítico. Desde foros, columnas, entrevistas, empezó a señalar las omisiones del nuevo gobierno. No como opositor rencoroso, sino como aliado que exige coherencia. Porque él sabía que la democracia no termina en el cambio de partido en el poder.

La alternancia, repetía, solo tiene sentido si viene acompañada de una nueva cultura del poder.

Poco a poco, se alejó de los pasillos oficiales. Pero no se alejó de la vida pública. Su voz seguía ahí, punzante, libre, comprometida. Yo lo escuchaba con atención. Porque incluso cuando no coincidíamos en todo, su mirada era brújula.

No hay muchos políticos que sepan irse del poder con la frente en alto y la palabra encendida. Porfirio fue uno de ellos.

Últimos encuentros: ayuda a los municipios y despedida en Apaseo

Cuando ya no buscaba reflectores, pero aún tendía la mano a quienes lo necesitaban

La idea que surgió entre anécdotas

Ya fuera del PRI, en el año 2009, compartía una comida con varios amigos presidentes municipales. Conversábamos sobre lo difícil que era gestionar recursos desde el Congreso. Las puertas se cerraban, los compromisos se alargaban y muchos diputados brillaban por su ausencia cuando se trataba de ayudar.

En medio de la charla alguien lanzó la pregunta: '¿Y si buscamos a alguien que de verdad nos ayude?' Yo respondí sin dudar: 'Vamos con Porfirio'. Algunos se sorprendieron. Les pareció improbable que un personaje de su talla, ya tan veterano y crítico, pudiera recibirnos.

Sabía que valía la pena intentarlo, porque Porfirio era de los pocos que no cerraban las puertas.

No tenía el número directo. Hice llamadas, dejé recados, y al poco tiempo, para mi sorpresa, me respondió con una amabilidad que se sintió como una mano franca tendida a la distancia.

Me dijo que sí, sin regateos, sin preguntar colores ni credenciales. Solo quería saber cuándo.

Aquella respuesta no era automática. Era una decisión nacida del carácter. Podía haber dicho que no, como hacen tantos. Pero eligió abrir espacio.

No le importaba quién gobernara cada municipio, sino qué necesitaban sus habitantes.

Ese gesto sencillo decía más que muchos discursos. La política, para él, seguía siendo una herramienta para servir, no para ascender.

Porfirio dijo sí, sin condiciones

Acordamos una cita en San Lázaro. En el grupo iban presidentes municipales de varios partidos: Leonardo Solórzano, Davis Sánchez Malagon del PRI; Rodolfo Madrigal, del PAN, entre otros. Eso no fue obstáculo para él.

Porfirio nos recibió con gusto. Nos saludó con afecto, como si fuéramos colegas, no subordinados. Nos escuchó con atención. No tomó notas, no simuló interés. Simplemente captó lo esencial en minutos.

Nos dijo: 'Lo que pueda hacer, lo haré. Pero no les prometo lo que no puedo cumplir'.

Eso, viniendo de un político, era más valioso que cualquier garantía. No hubo promesas grandilocuentes ni frases huecas. Hubo compromiso real.

Era la misma voz que un día gritó en el Congreso y ahora hablaba con calma para resolver.

Nos preguntó por las necesidades urgentes, por los caminos, por el agua, por las prioridades. No fingía saber más. Preguntaba para entender.

Y al final, solo dijo: ‘Déjenme ver qué se puede hacer’. Nada más honesto que eso.

Nadie salió de esa oficina sintiéndose menos. Todos nos sabíamos escuchados, valorados. Y eso, en política, no es común.

La reunión que sí dio frutos

Conversamos en el comedor privado del Partido del Trabajo. Fue una reunión serena, sin formalismos. Comimos entre ideas, anécdotas, diagnósticos y propuestas.

Porfirio recordaba con detalle regiones, cifras, problemas estructurales. Su memoria era un mapa político de México. Pero lo más admirable era su disposición al presente.

No hablaba desde la nostalgia. Hablaba desde la vigencia.

Esa tarde no hubo fotos ni boletines. Solo resultados. A los pocos días, algunos de los alcaldes vieron avanzar gestiones que llevaban meses detenidas.

Fue uno de los pocos encuentros con legisladores donde salimos con algo concreto. Y sin deber favores.

Para muchos fue la primera vez que un político nacional los trataba con auténtico respeto. No como votos, sino como representantes legítimos de sus comunidades.

Porfirio no cobraba peaje ideológico. Solo pedía claridad y responsabilidad.

Desde entonces supe que no todos los puentes están caídos. Algunos, como él, aún cruzaban con paso firme y mirada limpia.

El último homenaje, la misma lucidez

Pasaron los años. Lo volví a ver en Apaseo el Grande, en un homenaje organizado por el alcalde José Luis 'Chelis' Oliveros. Me acerqué con gusto. Había pasado tiempo desde aquella comida, pero su figura seguía imponiendo respeto.

Estaba más delgado, con el cuerpo algo vencido, pero con la mente intacta. Tomó la palabra con la misma brillantez de siempre. Habló de país, de historia, de futuro. No hubo pausa mental, no hubo titubeo. Solo claridad.

Era un hombre mayor, pero con ideas jóvenes. No había envejecido su pensamiento.

Me quedé escuchándolo con una mezcla de emoción y gratitud. Su presencia seguía siendo referente, incluso para los nuevos. Incluso para quienes ya no militábamos en los mismos rumbos.

Fue, creo, el último reconocimiento que recibió en vida. Y lo vivió con humildad.

Ese día confirmé que había sido un privilegio coincidir con él más de una vez. En la cantina, en la Cámara, en su oficina, en ese homenaje.

Porfirio no pidió nada. Nunca exigió reverencia. Solo entregó lo que sabía, lo que creía.

Se fue antes de que el país perdiera la compostura, pero alcanzó a ver que aún había esperanza en algunas causas. Y que su legado seguía andando, aunque ya no caminara él.

El eco que no se apaga: legado, memoria y conciencia viva

Cuando su voz dejó de escucharse en el Congreso, pero no en la conciencia del país

El político que supo hacerse historia

Porfirio Muñoz Ledo no fue un político de paso. Fue un arquitecto del cambio democrático. Desde los pasillos del PRI hasta la tribuna de la izquierda, desde la ONU hasta la Constitución de la Ciudad de México, su presencia era constante, inteligente, desafiante.

Ningún otro político mexicano cruzó tantos partidos, tantos espacios de poder y oposición, sin perder su voz propia. Fue constructor y disidente. Estratega y rebelde. Siempre con una brújula que apuntaba al horizonte institucional.

No necesitó fundar una corriente para tener seguidores. Le bastó la claridad.

Cada etapa de su carrera dejó una marca visible: una frase, una votación, un discurso, una idea.

No solo estuvo en los momentos clave: los ayudó a provocar.

Su legado no se mide por cargos, sino por rupturas y renovaciones. Fue pieza incómoda en todos los sistemas, pero indispensable para su legitimidad.

Donde había poder absoluto, él fue contrapunto. Donde había consenso fácil, él fue disonancia necesaria.

Por eso su historia es también la del país que buscó democratizarse a golpes de palabra.

Sus palabras, su estilo, su huella

Sus discursos eran esperados. Nunca leídos. Siempre pensados. Dominaba el idioma, pero también los tiempos. Sabía usar una pausa como argumento, un giro de frase como emboscada política.

Más que brillante, era afilado. Su oratoria no era para adornar: era para sacudir. En cada sesión del Congreso dejaba una frase que perduraba más que los dictámenes.

No improvisaba en vacío. Improvisaba desde décadas de lectura.

Era capaz de citar a Rousseau, a Bolívar y a Paz en la misma intervención. Pero no para presumir: para señalar. Para explicar el presente desde las raíces.

Tenía la virtud de incomodar con elegancia.

Sus columnas eran igual de filosas. Nadie se salvaba de su ojo crítico. Ni aliados ni adversarios. Por eso algunos lo respetaban con miedo. Y otros, con admiración callada.

Fue de los pocos que podían entrar a cualquier salón sin perder el tono, sin bajar la cabeza.

Y cuando callaba, su silencio también era argumento.

Porfirio frente al poder que ayudó a fundar

Con el triunfo de López Obrador, parecía que su ruta se unificaba. Volvía al centro del poder con el movimiento al que tanto había contribuido. Pero pronto surgieron los contrastes, los roces, las diferencias.

Fue presidente del Congreso cuando se entregó la banda presidencial a AMLO. Y ese gesto tenía un peso simbólico enorme: el disidente del 88 ponía la banda al presidente del 2018.

Pero ni esa coincidencia le quitó independencia. Siguió pensando, opinando, denunciando.

Criticó a Morena, a sus dirigentes, a la falta de debate interno. No aceptaba que el nuevo poder repitiera los vicios del viejo. No estaba dispuesto a callar ni siquiera frente a quienes antes había apoyado.

Por eso lo marginaron, pero nunca lograron ignorarlo.

Cada declaración suya era eco de su historia. Sabía que estaba en el epílogo, pero no dejó de escribirlo con pulso firme.

Fue leal a la República, no a un grupo. Leal a las instituciones, no a las siglas.

Y eso lo convirtió en memoria crítica de la izquierda en el poder.

Una despedida sin silencios ni olvido

Su muerte fue noticia nacional. Pero su legado no cabía en una nota. Las redes se llenaron de frases, de fotos, de anécdotas. Algunos lo homenajearon por compromiso. Otros, porque lo extrañarían de verdad.

Yo pensé en aquel Porfirio que me dijo 'voy a ganar' en una cantina de Purísima. En el que me abrió la mesa en San Lázaro. En el que ayudó a los municipios sin pedir credenciales. En el que habló, incluso cuando muchos ya habían preferido callar.

No se fue del todo. Porque hay figuras que siguen hablando incluso desde el silencio.

Porfirio no tuvo monumento ni mausoleo. Pero tuvo algo más: la certeza de haber vivido sin traicionarse.

Y en este país, eso ya es una forma de eternidad.

Lo recuerdo de pie, elegante, preciso. Con la frase exacta, con la ironía lista, con la mirada firme.

Murió con la voz intacta. Y con la dignidad que a tantos les falta.

Por eso, cuando pienso en la historia de México, no puedo dejar de pensar también en él.

El arte de ser Porfirio: ocho escenas para no olvidar

Donde el poder fue palabra, escándalo, desafío y carcajada

El jardín que no alcanzó y el grito que rompió el mito

Durante la sucesión presidencial de 1976, Porfirio Muñoz Ledo era uno de los nombres que más sonaban en Los Pinos. Luis Echeverría lo visitó en su casa y, al observar el jardín trasero, soltó: “Está muy pequeño para recibir contingentes”. Porfirio entendió la frase como una señal clara y al día siguiente compró el terreno vecino.

Estaba convencido de que sería el elegido. Pero no fue así. El dedazo apuntó a José López Portillo.

La anécdota del jardín quedó como símbolo de la fe —y del desencanto— en los códigos del viejo régimen. Años después, Muñoz Ledo contaría la historia con ironía: “Me quedé con un buen jardín”.

Ni siquiera él, con toda su lucidez, pudo anticipar el misterio del poder absoluto.

En 1988, su momento llegó. Como senador del Frente Democrático Nacional, gritó desde su curul: “¡Miente, señor Presidente!”, mientras Miguel de la Madrid leía su informe. El Congreso se paralizó.

Fue la primera vez que alguien rompía el rito presidencial. Y nadie volvió a hablar igual en ese recinto.

Ese grito marcó el fin de los informes unilaterales. Abrió paso a la tribuna como contrapeso. Fue audaz. Fue histórico.

Muñoz Ledo no necesitó un micrófono encendido. Bastó su voz para hacer temblar el protocolo.

Del parabrisas roto al micrófono abierto

En 1985, mientras era embajador de México ante la ONU, fue acusado por un ciudadano estadounidense de haber dañado su parabrisas con la culata de una pistola durante una disputa de estacionamiento.

Aunque lo negó, el escándalo provocó su destitución. El gobierno de Miguel de la Madrid no quiso riesgos.

Porfirio alegó que fue su chofer quien discutió con el vecino. Pero la narrativa del “embajador armado” ya circulaba. Su salida de la ONU fue fulminante.

El episodio mostró que su carácter no se amoldaba a la diplomacia tradicional.

Décadas más tarde, ya en el Congreso, una sesión caótica lo sacó de sus casillas. Ordenó silencio, pidió respeto, pero el bullicio siguió.

Al acercarse a su curul, sin saber que el micrófono seguía encendido, soltó: “¡Chinguen a su madre, qué manera de legislar!”.

La frase se volvió viral. Y fue más recordada que los acuerdos legislativos del día.

Nunca se retractó. Solo dijo: 'No insulté a nadie en particular. Solo describí lo que estaba viendo'.

Cuando puso la banda… y luego la crítica encendió la tribuna

El 1 de diciembre de 2018, Porfirio Muñoz Ledo, como presidente de la Cámara de Diputados, colocó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Era el cierre de un ciclo: el disidente del 88 le entregaba el poder al triunfador del 2018.

Fue un momento solemne, simbólico, justo. Uno de los actos políticos más profundos de su trayectoria.

Sin embargo, pronto vinieron las diferencias. Criticó a Morena por no tener vida interna, por centralismo, por corrupción. Señaló directamente a Mario Delgado como producto de una imposición.

Se enfrentó al nuevo poder como antes al viejo. No le debía lealtad a las siglas.

También advirtió del riesgo de militarización del país, y denunció públicamente que el narco estaba infiltrando a altos niveles de gobierno.

Acusó a López Obrador de actuar como “patriarca de una secta” y exigió el regreso al equilibrio republicano.

Sus palabras causaron escándalo en Palacio Nacional. Pero no hubo desmentido.

Había regresado a ser lo que siempre fue: una voz libre, incluso dentro de la izquierda.

La última lucidez: del aplauso final a la soledad política

En sus últimos años, cada aparición suya era celebrada. Aunque marginado de los grandes reflectores, Porfirio seguía siendo figura. Acudía a eventos civiles, encuentros académicos, homenajes sinceros.

Uno de los últimos fue en Apaseo el Grande. Ahí habló, con el cuerpo cansado pero la mente viva. Su discurso fue breve, claro, fulminante. Como siempre.

Recordó que la democracia no es garantía de justicia si no se la exige todos los días.

Los asistentes lo aplaudieron de pie. Algunos con emoción, otros con nostalgia. Sabían que estaban viendo a un político irrepetible.

Murió en julio de 2023. Los obituarios hablaron de su talento, su rebeldía, su inteligencia. Pero pocos recordaron su consecuencia. Nunca se rindió.

Se fue como vivió: con la voz en alto, la pluma afilada y los principios intactos.

Muchos lo llamaban incómodo. Y él aceptaba el título. Porque su función, decía, era incomodar a los cómodos.

Porfirio no pidió estatuas. Solo quiso dejar un país más consciente. Y lo logró.

(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Donde antes hubo sed, ahora hay Estado

El acuerdo entre Claudia Sheinbaum y Libia García en torno al agua no es sólo un proyecto: es la muestra de que la política puede dejar de ser obstáculo y empezar a ser solución.

Lo que se dice con hechos

Durante años, a Guanajuato se le escuchaba, pero no se le respondía. Las mesas de diálogo eran promesas sin calendario, y los diagnósticos técnicos servían solo para archivar. El estado tenía razón, pero no tenía agua. Tenía derechos, pero no canales. Tenía urgencia, pero no acuerdos.

La sed no era sólo falta de líquido, era ausencia de voluntad desde el centro.

Durante mucho tiempo, la historia del agua en Guanajuato fue la crónica del aplazamiento.

Todo estaba claro… menos la decisión de actuar.

Y sin embargo, hoy esa historia comienza a girar. Porque por primera vez en muchos años, el Estado mexicano —en sus dos niveles más importantes— está haciendo lo que debe: garantizar un derecho sin atropellar otro.

Gobernar sin recurrir al pleito

Pudo haber sido un nuevo capítulo de gritos entre estados. Pudo haber explotado el conflicto con Jalisco como botín político. Pero no. Ni Claudia Sheinbaum se prestó al alarmismo, ni Libia García optó por la confrontación. Ambas hicieron lo que se espera de una estadista: sumar, construir, resolver.

No hubo exigencias, hubo argumentos.

No hubo ultimátums, hubo acuerdos.

Y lo más importante: no hubo ganadoras individuales, hubo una ganancia colectiva.

Ese es el signo político más poderoso del proyecto hídrico que arranca este año. Que no nace de una victoria sobre el otro, sino de una coincidencia entre dos mujeres que, desde sus diferencias, están dispuestas a gobernar con cabeza y con altura.

Agua con futuro, no con factura

El acueducto Solís-León no es un favor, es una solución. No responde a un berrinche, responde a una urgencia pospuesta. Y no pretende quitarle nada a nadie: se construyó con base en estudios, tecnología de punta y un acuerdo estratégico con los agricultores que merecen respeto y certeza.

La modernización del riego permitirá liberar agua sin tocar ni un solo derecho adquirido.

Eso no es discurso: es política pública en su mejor versión.

Ganar todos es posible… si alguien se atreve a intentarlo.

Por eso este proyecto no debería leerse sólo como una inversión. Es una forma distinta de entender el poder: ya no como confrontación, sino como corresponsabilidad.

Cuando el centro deja de dar la espalda

Guanajuato había aprendido a sobrevivir sin ayuda. Pero eso no era justo, ni sostenible. Ahora, el respaldo de la Federación no llega como limosna ni como imposición. Llega como el reconocimiento a una estrategia que ya estaba trazada, pero que requería el último aval: el del gobierno federal.

Ese sí es un cambio: no tener que mendigar lo que por justicia corresponde.

El nuevo gobierno federal no frenó el proyecto, lo empujó. No lo condicionó, lo integró.

Y así, el agua empezó a fluir. Pero no sola: fluyó con Estado.

Ahí está la verdadera transformación. No en el anuncio, no en la maquinaria que se moverá en unos meses. Está en la forma. En la alianza. En el trato político que deja de ser regaño y empieza a ser respeto.

El respaldo que se da con claridad

No fue una evasiva. No fue un rodeo diplomático. Fue una frase que rompió toda narrativa de confrontación: “¿Cómo creen que se le va a quitar agua a un estado para dársela a otro? Es ridículo.” Con esas palabras, la presidenta Claudia Sheinbaum no solo cerró filas con la gobernadora de Guanajuato. También trazó una línea definitiva: en su gobierno, el agua no será motivo de pleitos inútiles, sino de soluciones compartidas.

Fue un mensaje contundente para quien pretendía sembrar división entre estados vecinos.

La presidenta no improvisó: sabía lo que decía y a quién se lo decía.

Y lo más importante: lo dijo sin titubeos, dejando claro que el proyecto de Guanajuato tiene su aval.

Ese respaldo no fue retórico. Fue técnico, político y estratégico.

Ahí, en esa declaración breve, se notó algo que no siempre se ve en política: respeto.

No fue una concesión: fue una coincidencia de altura entre dos mujeres que saben gobernar.

Y fue también la garantía de que el agua no se usará como moneda electoral, sino como derecho garantizado.

(By operación W).

"Negra sombra”

De: Rosalía de Castro

Cuando pienso que te huyes, negra sombra que me asombras, al pie de mis cabezales, tornas haciéndome mofa. Si imagino que te has ido, en el mismo sol te asomas, y eres la estrella que brilla, y eres el viento que sopla. Si cantan, tú eres quien cantas, si lloran, tú eres quien llora, y eres murmullo del río y eres la noche y la aurora. En todo estás y eres todo, para mí en mí misma moras, nunca me abandonarás, sombra que siempre me asombras. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Cando penso que te fuches negra sombra que me asombras, ó pe dos meus cabezales tornas facéndome mofa. Cando maxino que es ida no mesmo sol te me amostras i eres a estrela que brila i eres o vento que zoa. Si cantan, es ti que cantas si choran, es ti que choras i es o marmurio do río i es a noite, i es a aurora. En todo estás e ti es todo pra min i en min mesma moras, nin me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras.

Si quieres escucharlo en la voz de: Luz Casal.

Sobre el poema.

La sombra que no se va: el alma doliente en la voz de Rosalía de Castro

“Negra sombra”, una elegía a la pérdida, la memoria y la compañía del dolor eterno

La sombra como símbolo de lo imborrable

Desde el primer verso, el yo poético cree haber dejado atrás una figura o un recuerdo, pero de inmediato descubre que no: “Cuando pienso que te has ido”. El tono es de resignación, pero también de asombro. La “negra sombra” no es necesariamente un ente maligno, sino una representación profunda del dolor, la ausencia, el duelo… o incluso el amor que persiste más allá del tiempo.

El poema no canta a una despedida, sino a una permanencia que duele.

El adjetivo “negra” no solo remite a lo oscuro, sino a lo que se oculta en lo profundo del alma, a esa parte sombría de la psique que nos acompaña aunque intentemos huir de ella. No es posible deshacerse de lo vivido, y la “sombra” es esa memoria viva que, lejos de esfumarse, se acomoda al lado del corazón.

Es una elegía que no busca enterrar, sino convivir con lo que no se fue.

Una compañía indeseada, pero inseparable

En la segunda estrofa, la poeta intensifica esa sensación de presencia invasiva pero familiar. Si canta, la sombra canta. Si llora, la sombra también llora. Hay aquí una fusión casi simbiótica entre el sujeto lírico y su sombra, como si ya no pudieran distinguirse. Lo que al principio parecía un espectro ajeno, ahora se revela como un espejo interior.

Rosalía transforma la sombra en una extensión del alma herida.

La sombra ya no solo está “al pie de la cabecera”, sino que se vuelve eco y reflejo del ser. La naturaleza —el río, la noche, la aurora— también se impregna de ella. Todo lo que existe a su alrededor lleva el rastro de esa sombra, que es dolor, pero también fidelidad.

La sombra no es solo lo oscuro: es también lo que permanece cuando todos los demás se van.

Una rendición ante lo inevitable

La última estrofa es una rendición amorosa. Ya no hay lucha. Ya no hay sorpresa. El yo lírico acepta: “En todo estás y eres todo”. Es un verso de claudicación, pero también de reconocimiento. La sombra ya no es una presencia invasora, sino una parte constitutiva del ser. Habita en su interior. No se puede desterrar porque ha echado raíces en el alma misma.

El dolor que no se va se convierte en identidad.

La sombra deja de ser amenaza. Se vuelve familiar, parte de la respiración diaria. Ya no asombra, sino que acompaña. La poeta ha asumido que algunas pérdidas no se superan: se transforman en presencias calladas que caminan con uno por el resto de los días.

“Negra sombra” no es un poema sobre el olvido, sino sobre la fidelidad de la memoria, incluso la que hiere.

Sobre el autor.

Rosalía de Castro: la voz que lloró en gallego

Vida y legado de una poeta que convirtió el dolor en palabra y la lengua gallega en dignidad

Una infancia entre ausencias y silencios

Rosalía de Castro nació el 24 de febrero de 1837 en Santiago de Compostela, en una tierra que hablaba bajito, casi con culpa: Galicia. Hija de madre noble y padre desconocido, creció envuelta en un velo de misterio, custodiada por el silencio de los adultos. Fue criada por su madre, Teresa de Castro, en un entorno marcado por la marginalidad social de su nacimiento ilegítimo, aunque no por ello exento de afecto.

Desde muy joven, Rosalía supo lo que era vivir entre los márgenes, mirar desde el borde, escribir desde la herida.

La Galicia que la vio crecer era una región pobre y oprimida, donde el gallego se hablaba con vergüenza. En ese contexto, su sensibilidad se forjó con la rudeza del campo y la ternura de una mirada que todo lo comprendía. A los 19 años, se trasladó a Madrid, donde comenzó su carrera literaria en castellano, pero su voz más profunda aún dormía bajo la lluvia gallega.

Galicia no era solo un paisaje para ella, sino una herida abierta que pedía ser nombrada.

Aquella niña que creció rodeada de prejuicios, pronto se transformaría en la voz más honda de su pueblo.

Escritura como redención y acto de justicia

En 1863, Rosalía publicó Cantares Gallegos, la primera obra literaria escrita íntegramente en gallego en siglos, marcando así el inicio del 'Rexurdimento', el renacimiento cultural de Galicia. Contra el desprecio oficial, contra la marginación de la lengua, la poeta elevó las palabras de su tierra a la categoría de arte. Fue un acto de valentía, de amor, pero también de desafío.

Rosalía le devolvió a Galicia su lengua, su dignidad y su derecho a dolerse con belleza.

Su obra alternó entre el castellano y el gallego, y en ambas lenguas dejó una huella imborrable. Follas Novas (1880) y En las orillas del Sar (1884) consolidaron su legado como una voz melancólica, crítica, profundamente humana. Su poesía nunca fue evasiva: hablaba de la muerte, del abandono, del exilio forzado, de la pobreza, del alma que no se resigna a la injusticia.

Su dolor era hondo, pero también luminoso: escribía para no rendirse, para que otros pudieran resistir.

Cada palabra que escribió fue también una piedra contra el olvido de su pueblo.

La mujer detrás de la poeta

Rosalía no solo fue una gran escritora: fue madre, esposa, pensadora. Se casó con el también escritor Manuel Murguía, con quien tuvo varios hijos, aunque la relación estuvo marcada por distancias físicas y emocionales. Pese a las dificultades, Murguía respetó su talento y cuidó de su obra tras su muerte. Rosalía sufrió a lo largo de su vida varias enfermedades, y sus últimos años estuvieron marcados por el dolor físico y el aislamiento.

Murió el 15 de julio de 1885, con apenas 48 años, dejando tras de sí una obra inmensa y un alma viva en cada verso.

Su funeral, aunque modesto, fue sentido por muchos. Y con el tiempo, su figura fue creciendo hasta convertirse en símbolo: de Galicia, de la mujer escritora, de la lengua marginada que se alzó. Hoy, su rostro adorna billetes, estatuas, plazas. Pero sobre todo, su espíritu vive en las palabras que siguen resonando con la lluvia, con el lamento, con el eco de quienes amaron y perdieron.

Rosalía de Castro no escribió para el olvido: escribió para quienes no quieren olvidarse de sí mismos.

Su vida breve se volvió infinita gracias al temblor sagrado de sus versos.

(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Donde la piedra gobierna: Las crónicas de 7 presidencias municipales de Guanajuato

Cuando el poder no se grita, se construye en piedra: los edificios que aún representan al pueblo.

Hay edificios que no solo se levantan: permanecen. No por el grosor de sus muros ni por la calidad de sus materiales, sino por la forma en que su sombra se incrusta en la memoria colectiva.

Las presidencias municipales de Guanajuato no solo han sido testigos del tiempo: lo han administrado.

Son estructuras que no se imponen por lo alto, sino por lo hondo. No conquistan la vista; acompañan la historia.

Ninguna de estas crónicas es sobre políticos. Todas son sobre piedra. Sobre arcadas que no gritan, pero resisten. Sobre techos que han escuchado acuerdos, votos, silencios y desacuerdos.

Aquí no se habla de nombres: se habla de columnas. No de discursos: de corredores. No de figuras públicas: de arquitectura que aguanta.

Cada presidencia que aquí se narra tiene su propia respiración. Algunas fueron barrocas, otras neoclásicas, otras funcionales hasta el hueso.

Pero todas nacieron con el mismo propósito: ser la casa del pueblo, no el altar de los gobernantes.

Estas casas han sobrevivido incendios, temblores, remodelaciones, olvidos y celebraciones.

Han sido puntos de partida y también de retorno. Lugares donde se abre el archivo, pero también la memoria. Donde entra la solicitud, pero también la historia.

Aquí están las que han sabido mantenerse de pie sin dejar de pertenecer a su ciudad. La de Guanajuato capital, que aún escucha las campanas de la Basílica.

La de León, que tiene dos fachadas y un reloj que no ha dejado de marcar la hora ni en la tormenta.

La de San Miguel de Allende, que observa a la parroquia sin competir con ella. La de Celaya, con su torre sobria que acompaña, no vigila.

La de Salvatierra, donde la cantera aprendió a callar lo que el cabildo decidió. La de Pénjamo, sin escaleras ni adornos, pero exacta.

La de San Francisco del Rincón, sin patios ni excesos, pero con un reloj que siempre vuelve a dar las doce.

Estas crónicas no celebran el poder. Celebran su contención. Celebran que una piedra pueda durar más que una administración.

Celebran que el orden urbano no nace del cemento nuevo, sino de la arquitectura que respeta su origen.

Pase quien pase por sus pasillos, estas presidencias seguirán ahí. A veces adornadas, a veces restauradas, a veces ignoradas.

Pero siempre dispuestas a guardar los pasos del pueblo. Porque si algo saben hacer estas casas, es esperar sin alardes, y sostener sin pedir aplausos.

(By Notas de Libertad).

Domingo 3 de agosto a sábado 9 de agosto

Una semana escrita en fuego

Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario

Guía espiritual y cronológica de lo que el tiempo aún no ha sepultado

Los días no pasan: dejan huella. Cada jornada carga una memoria que no pide permiso para seguir latiendo. En los santos, en los nombres, en las fechas talladas por la historia, hay señales que no deben perderse entre el ruido de la actualidad.

Hay fechas que parecen dormidas, pero siguen respirando debajo del calendario.

Entre nombres olvidados y gestas memorables, entre silencios y celebraciones, descubrimos que el tiempo no es un archivo cerrado, sino una conversación que sigue en curso. La historia no se resigna a ser museo: sigue gritando donde la escuchan.

Recordar no es mirar hacia atrás, es saber de dónde viene lo que hoy somos.

A veces el calendario parece solo un registro, pero aquí es algo más: una constelación de hechos, rostros y causas. Lo que aquí aparece no es por costumbre, es por conciencia. Porque al saber quiénes nacieron, quiénes cayeron y qué naciones se alzaron, también entendemos lo que está en juego hoy.

Cada santo, cada batalla, cada grito de libertad tiene todavía algo que decir.

La memoria compartida es una forma de resistencia: a la ignorancia, a la apatía, al olvido.

No hay historia inútil si aún provoca una pregunta o una lágrima silenciosa.

Semana a semana, la historia susurra desde su rincón: que aún estamos a tiempo.

Domingo 3 de agosto

San Asprenato de Nápoles: Primer obispo de Nápoles, venerado por haber recibido la curación milagrosa de parte de San Pedro, según la tradición.

Santa Lidia de Tiatira: Comerciante de púrpura, fue la primera mujer convertida al cristianismo por San Pablo en Europa, en Filipos.

San Pedro de Anagni: Obispo italiano que promovió la reforma gregoriana y trabajó en la reconstrucción de iglesias.

Santa Eufrosina de Alejandría: Joven que se disfrazó de hombre para vivir como monje y evitar un matrimonio forzado, símbolo de devoción radical.

San Dalmacio de Pavía: Obispo del siglo VI conocido por su lucha contra el arrianismo y su defensa de la fe católica.

Lunes 4 de agosto

San Juan María Vianney: El Santo Cura de Ars, patrón de los párrocos, célebre por su vida de penitencia, oración y confesión.

Santa Perpetua de Roma: Mártir de los primeros siglos, cuyo nombre refleja la perseverancia de las primeras cristianas.

San Eleuterio de Tournai: Obispo martirizado en la Galia belga; difundió el cristianismo en territorios hostiles.

San Aristarco de Tesalónica: Discípulo de San Pablo, lo acompañó en varios viajes misioneros; símbolo de fidelidad al Evangelio.

Santa Afra de Augsburgo: Prostituta convertida por la predicación cristiana; martirizada por no renunciar a su nueva fe.

Martes 5 de agosto

Nuestra Señora de las Nieves: Fiesta mariana que conmemora la milagrosa nevada en agosto en Roma que señaló el lugar para construir la Basílica de Santa María la Mayor.

San Emigdio de Ascoli: Obispo y mártir, patrón contra los terremotos, por proteger a su ciudad de diversas catástrofes.

San Abel de Reims: Arzobispo y monje benedictino, defensor de la liturgia y la vida monástica en el siglo VIII.

Santa Nonna de Nazianzo: Madre de San Gregorio Nacianceno, venerada por su sabiduría y espiritualidad.

San Cassiano de Autun: Obispo que luchó por preservar la ortodoxia en tiempos de fuerte controversia doctrinal.

Miércoles 6 de agosto

La Transfiguración del Señor: Fiesta que recuerda el momento en que Cristo se mostró glorioso ante Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor.

San Justo de Lyon: Obispo francés que renunció a su cargo y vivió como ermitaño en Egipto hasta su muerte.

San Hormisdas, papa: Pontífice que promovió la reconciliación entre las Iglesias de Oriente y Occidente.

San Esteban de Cardeña: Abad español del monasterio de San Pedro de Cardeña, ejemplo de vida contemplativa.

San Goar de Oberwesel: Sacerdote ermitaño del siglo VI que dedicó su vida a ayudar a peregrinos y necesitados.

Jueves 7 de agosto

San Cayetano de Thiene: Fundador de los Teatinos, defensor de la caridad activa y la dignidad del sacerdocio.

San Donato de Arezzo: Obispo y mártir del siglo IV, venerado por su valor al enfrentar las persecuciones.

San Sixto II, papa y mártir: Ejecutado durante la persecución de Valeriano, junto con varios de sus diáconos.

San Donaciano de Chalon: Obispo francés que luchó por la unidad de la Iglesia y la pureza de la doctrina.

Santa Afra de Brescia: Distinta de la mártir de Augsburgo, se le honra por su compromiso con la vida cristiana en tiempos difíciles.

Viernes 8 de agosto

Santo Domingo de Guzmán: Fundador de la Orden de Predicadores (dominicos), gran predicador y defensor de la fe.

San Mirón de Cyzico: Obispo y mártir griego, conocido por su caridad y su defensa del cristianismo bajo persecución.

Santa María de la Cruz Jugan: Fundadora de las Hermanitas de los Pobres, dedicó su vida a los ancianos desamparados.

San Severiano de Scythopolis: Mártir del siglo IV, valiente testigo de Cristo durante las persecuciones romanas.

San Mummolo de Burdeos: Obispo que luchó contra el paganismo residual en el sur de Francia.

Sábado 9 de agosto

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein): Filósofa y carmelita descalza, mártir en Auschwitz; símbolo del diálogo entre fe, razón y tragedia.

San Romano de Roma: Soldado romano convertido al cristianismo; martirizado junto a San Lorenzo.

San Firmo de Verona: Mártir bajo Diocleciano, ejemplo de valentía y fidelidad a Cristo en tiempos de prueba.

Santa Natalia de Córdoba: Mártir mozárabe, ejecutada por su fe en la Córdoba islámica junto a su esposo Aurelio.

San Ponciano, papa: Exiliado y martirizado en Cerdeña, símbolo de obediencia y entrega a la Iglesia.

Música para recordar el ayer

Pandora: Eternas entre voces, armonías y nostalgia

Tríos que no se apagan, canciones que no envejecen

Nacidas para cantar juntas

Desde que eran niñas, las integrantes originales de Pandora no solo compartían lazos familiares y amistades profundas: compartían la pasión de cantar.

La armonía entre sus voces no fue un hallazgo: fue una herencia.

Venían de una familia ligada al arte. La música las rodeaba como el aire, y su talento se volvió imposible de ignorar.

Empezaron haciendo coros, cantando en fiestas, experimentando frente al espejo hasta encontrarse en el escenario.

Y cuando llegaron, llegaron para quedarse. En 1985, bajo el nombre de Pandora, presentaron su primer álbum. El resto es historia.

Con su primer gran éxito "Como te va mi amor", conquistaron corazones, rankings y generaciones enteras.

Voces que dibujan sentimientos

Pandora no gritaba su arte: lo entonaba con delicadeza, con esa nostalgia suave que se clava sin herir. No cantaban para las multitudes: cantaban para cada alma rota.

Sus voces unidas parecían consuelo, y sus letras hablaban de heridas que todos hemos sentido.

El repertorio se fue llenando de himnos: "Solo él y yo", "Alguien llena mi lugar", "Cuando no estás conmigo". Cada canción, una postal de lo que duele pero también de lo que salva.

No eran solistas unidas, eran una sola voz repartida en tres cuerpos.

Ganaron premios, grabaron discos de oro, cruzaron fronteras, pero jamás dejaron de sonar como un suspiro compartido.

Pandora fue un eco dulce en los ochenta, un faro suave en los noventa, y un clásico en el siglo XXI.

Cambios, regresos y una esencia intacta

Con el tiempo, vinieron pausas. Mayte dejó el grupo por motivos personales, y Liliana Aboroa tomó su lugar temporalmente. Pero la esencia de Pandora resistió todas las estaciones.

La lealtad a su estilo fue su mayor rebeldía en un mundo cambiante.

Nunca persiguieron modas, nunca buscaron escándalos. Solo siguieron cantando con la misma verdad de siempre.

Su regreso con "Pandora Sinfónico" y las colaboraciones con artistas de nuevas generaciones mostraron su vigencia sin sacrificar su esencia.

Cantaron a Manuel Alejandro, a Juan Gabriel, a sus propias penas. Y cada nota tenía el perfume del recuerdo.

Donde otras agrupaciones se reinventan para no desaparecer, Pandora se mantuvo fiel para seguir siendo.

Un lugar que ya nadie puede ocupar

Pandora no solo marcó un estilo. Abrió un camino. Mostró que se puede emocionar con elegancia, que la balada también puede ser arte.

No fueron mujeres que cantaban: fueron mujeres que se atrevieron a emocionar sin miedo.

Sus canciones se volvieron parte de bodas, despedidas, reconciliaciones, viajes y lágrimas de generaciones enteras.

Y aunque cambien las listas de popularidad, Pandora ya no depende de ellas: vive en la memoria de quienes se estremecieron con su voz.

Hoy siguen cantando. No porque tengan que hacerlo, sino porque su lugar está en el escenario, donde la nostalgia se transforma en armonía.

Pandora es la prueba de que cuando tres voces se entienden con el alma, el tiempo se rinde ante la música.

(By Notas de Libertad).

En Carne Viva.

Como Te Va Mi Amor.

Popurrí de Juan Gabriel.

Los Chunguitos: Voces de fuego, sangre y arrabal

De las calles polvorientas a los escenarios del alma gitana

Raíz, hambre y canciones al viento

Eran niños con el alma hecha escombro, hijos del barro y del vagón. Antes de saber leer, ya sabían cantar. Y antes de entender la vida, ya la lloraban en la voz.

Los hermanos Salazar no aprendieron música: la traían en la sangre, como se hereda el color de los ojos o el filo de la tristeza.

La calle fue su primer escenario. Las monedas, su primer aplauso. Y el hambre, su maestro más tenaz.

En su garganta cabía el eco de las penas gitanas, la furia del abandono y el milagro del ritmo.

Cantaron lo que veían: madres que sufrían, barrios que ardían, corazones que se partían en la noche sin consuelo.

La voz de Los Chunguitos no pedía permiso: irrumpía, dolía, estremecía.

En un mundo que los ignoraba, ellos se hicieron escuchar.

Su forma de cantar no era impostada: era pura alma en carne viva.

De Vallecas al alma de España

Grabaron su primer disco como quien graba un grito. No soñaban con ser famosos. Solo querían cantar sin morirse de frío.

Y entonces llegó "Dame veneno", y con ella, una España entera aprendió a decir dolor con ritmo.

El tema se volvió himno inmediato. Y tras él, llegaron otros golpes al corazón: "Carmen", "¡Prisión sin rejas!", "Ay que dolor".

Cada uno con el alma desnuda y la sangre del pueblo vibrando en sus compases.

Nunca usaron trajes prestados ni palabras vacías: salieron al escenario con su verdad colgada del cuello.

"Me quedo contigo" se volvió una de las declaraciones de amor más rotundas de la música en español.

Los Chunguitos cantaban desde la herida, pero también desde la ternura que solo el dolor puede afinar.

No eran ídolos de masas: eran memoria viva en cada tocadiscos del barrio.

Cuando la muerte entra al compás

El destino, como siempre, cobró caro. Perdieron a un hermano, a un compañero, a una voz que no volvería.

Pero el luto no les robó el canto: lo llenó de grietas, de memoria, de fuego.

Siguieron adelante, porque no sabían hacer otra cosa. Porque cantar era respirar. Porque callar era morir.

El escenario se volvió altar, y cada canción una oración por los que ya no estaban.

"No llores más" sonó más fuerte que nunca cuando la pena se volvió parte del repertorio.

Los nombres cambiaron, pero el alma siguió intacta. Los Chunguitos nunca dejaron de ser tres, aunque fueran dos.

El dolor no los rompió: los afinó. Y su música creció como crecen los robles en los campos secos.

Volvieron una y otra vez, sin pedir nada, dando todo.

Herencia de un fuego que no se apaga

Pasaron los años. Cambiaron las modas. Llegaron las luces falsas. Pero la llama de Los Chunguitos nunca se apagó.

Su legado no es una discografía: es un idioma del alma, una raza de la canción.

Sus hermanas, sus hijos, su sangre siguieron cantando. Porque el arte verdadero se hereda como el duende, como el instinto.

Hoy sus canciones siguen latiendo en cada esquina donde el dolor tiene ritmo.

"Volveré" no fue solo una promesa musical: fue una verdad que cumplieron una y otra vez.

Los Chunguitos no nacieron para complacer: nacieron para conmover.

Y lo lograron. Porque quien los escucha una vez, ya no los olvida nunca.

Aún hay voces que llevan su fuego, su quiebre, su ternura hecha canción.

(By Notas de Libertad).

Me Quedo Contigo.

Carmen.

¡Ay! Que Dolor.

““El complot mongol”"

De: Rafael Bernal

Resumen:

El complot que nunca existió

Un matón viejo, una mentira de Estado y el país que siempre dispara a los suyos

Misión secreta en la ciudad que finge no ver

Filiberto García ha matado más veces de las que puede contar.

A sus sesenta años, sigue siendo útil para el gobierno porque no pregunta, no delata, no escribe memorias.

Le encomiendan detener un supuesto complot chino para asesinar al presidente de Estados Unidos durante su próxima visita a México.

Le dan la orden como quien lanza una piedra a un pozo: sin explicación, sin rostro, sin regreso.

Lo llaman desde las oficinas altas, pero todo huele a trampa desde el principio.

Ni el complot parece sólido, ni los jefes transparentes.

Lo mandan al barrio chino con una misión brumosa y el permiso de matar si algo se mueve.

Comienza a interrogar, a vigilar, a moverse entre callejones donde el idioma se mezcla con el miedo.

Nada huele a revolución, pero todo apesta a ocultamiento.

Las embajadas, las agencias de inteligencia y los mandos mexicanos juegan al ajedrez.

Y él apenas carga las piezas muertas.

Entre reuniones incómodas con agentes de la CIA y el KGB, Filiberto entiende que está rodeado.

Observado, y muy probablemente destinado a ser el chivo expiatorio si algo sale mal.

Espías que no espían, patriotas que solo callan

La investigación no lleva a un atentado, sino a un círculo vicioso de desconfianzas.

Nadie dice la verdad. Todos fingen colaborar mientras jalan por otro lado.

Mata a dos hombres para proteger información que no sabe si es real.

Entra a fondas, persigue sombras, se enfrenta a funcionarios corruptos.

Y a silencios que pesan más que una amenaza directa.