LA LEYENDA

33

La Leyenda 33: Cuando escribir es la única forma de no traicionarse

La Leyenda 33 no llega a ofrecer respuestas:

llega a ensanchar la pregunta.

La que no cabe en las encuestas,

ni en los discursos,

ni en los boletines que suenan a nada.

No estamos aquí para confirmar lo que ya sabes.

Estamos aquí para decir lo que nadie quiere mirar.

Para poner sobre la mesa lo que otros barren bajo la alfombra.

Para hablar, no desde la superioridad,

sino desde la herida.

Aquí no escribimos desde el juicio.

Escribimos desde el temblor.

Desde el cansancio que no se resigna.

Desde esa fe terca en que aún hay palabras que sirven,

que raspan, que limpian,

que acompañan.

Esta columna no busca complacer a todos.

Busca despertar a alguien.

Aunque sea a uno.

Aunque sea a ti.

Porque mientras haya alguien que aún se detenga a leer con el corazón abierto,

esto tiene sentido.

Soy Wintilo Vega Murillo.

Y no escribo para convencer.

Escribo para no callarme.

Para dejar constancia de que estuvimos aquí,

que miramos de frente,

y que no nos rendimos sin pelear.

Si algo en estas líneas te toca,

te mueve,

te incomoda,

te recuerda que aún estás vivo…

Entonces, esta columna ya cumplió su tarea.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

“…donde la palabra abraza la vida”

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

/… Cuando el PRI lo fue todo… y después no fue nada

Crónica íntima de un imperio que se creyó eterno y terminó mendigando aliados

————————————————————————-

-Agenda del Poder:

/… Guanajuato: Seguridad en vilo, liderazgo en marcha

/… Juan Manuel Oliva: el adiós de un operador, el silencio de un partido

/… “Guanajuato capital: la herencia del privilegio disfrazada de gobierno”

/… Espectaculares en Espejo: El doble discurso de Alejandra Gutiérrez en León

(By Operación W).

————————————————————————-

-Alimento para el alma.

En Paz

Amado Nervo

Sobre el poema.

“Vida, estamos en paz”

Una lectura íntima del adiós de Amado Nervo

Sobre el autor.

Amado Nervo: El místico del alma herida

Un poeta que hizo de la tristeza una forma de redención

Escúchalo en la voz de Guillermo del Valle.

(By Notas de Libertad)

————————————————————————-

-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”

/… Lugares que alimentan algo más que el cuerpo

(By Notas de Libertad).

/… “La música que no envejece: historia viva de la Orquesta Típica de León”

(By Notas de Libertad).

/… Las cuerdas del silencio: la Orquesta de Cámara de Celaya

(By Notas de Libertad).

/… La Vaka Aeropuerto: León a las Brasas del Sabor

(By La Gira del Tragón).

/… Oajillo: Guanajuato capital en cada cucharada

(By La Gira del Tragón).

/… Chilacayote: Irapuato con sazón de raíz

(By La Gira del Tragón).

/… Diego Restaurante: Celaya al plato, sin atajos

(By La Gira del Tragón).

/… Sollano 18 by Vicente: San Miguel servido con elegancia terrenal

(By La Gira del Tragón).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Domingo 22 de junio al sábado 28 de junio.

Lo que la semana guarda entre sus fechas

Cada semana, el calendario nos recuerda que el tiempo no solo pasa: también habla. En sus fechas resuenan los nombres de santos que guiaron con su fe y los ecos de hechos que marcaron el rumbo del mundo.

Esta semana entrelaza lo divino y lo humano, lo heroico y lo cotidiano. Desde los altares del santoral hasta las efemérides de la historia, cada día es un espejo de lo que fuimos y una pista de lo que aún podemos ser.

No es un archivo de fechas: es un mapa de memoria viva. Y en él, entre líneas, seguimos encontrando señales de esperanza.

Santoral.

Efemérides Nacionales e Internacionales.

Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… Raúl Di Blasio: El piano que aprendió a llorar

*Con un click escucha Raul Di Blasio Éxitos

(By Notas de Libertad).

/… Bebu Silvetti: El arquitecto del piano romántico

*Con un click escucha Bebu Silvetti Top 31 Songs

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

- ¿Qué leer esta semana?

“Retrato hablado”

De: Luis Spota

Resumen del libro:

Retrato hablado: La corrupción como espejo del alma mexicana

Resumen narrativo de la novela de Luis Spota sobre poder, traición y legado en el México del siglo XX

Sobre el autor:

Luis Spota: El narrador que conocía el rostro del poder

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

/… 105 casos de storytelling exitoso

El arte de conmover para gobernar

(By operación W).

"…donde la palabra abraza la vida"

La página que vibra con luz propia

No es nostalgia lo que nos trae aquí, es la certeza de que la alegría también merece escribirse.

Hay días que nacen con brillo en los ojos y otros que se ganan la sonrisa a pulso.

Esta página es para ambos.

Una entrega que celebra el latido

No venimos a dar consuelo.

Venimos a celebrar el pulso, el andar, el milagro cotidiano de seguir con los pies sobre la tierra y el alma en el aire.

Aquí cada palabra brinca, cada idea baila, cada recuerdo respira distinto.

Lo que aún nos hace vibrar

Nos negamos a creer que todo está perdido.

Todavía hay semillas que brotan en medio del escombro.

Todavía hay risas que desobedecen, abrazos que salvan, fuegos que no piden permiso.

Esta columna es uno de ellos.

Un respiro que no es descanso es impulso

Aquí no se viene a huir del mundo.

Se viene a tomar aire para volver a él con más fuerza.

Con palabras que empujan, que sostienen, que abrazan sin tocarnos.

Con frases que abren ventanas cuando todo parece cerrado.

El intento por no olvidar la belleza

No todo lo hermoso es fácil.

A veces la belleza duele, pero también cura.

Y esta columna la busca en los rincones: en una voz que no se quiebra, en una madre que no se rinde, en una calle que aún resiste con dignidad.

Escribir también es festejar

Escribir no es solo denunciar.

También es brindar por lo que aún nos conmueve.

Por lo que todavía eriza la piel.

Aquí la palabra no es adorno: es tambor, es tambaleo, es canto que se sostiene incluso cuando toda calla.

Un lugar donde todo cabe si viene con verdad

Aquí no pedimos permiso para sentir.

La Leyenda es una casa sin cerrojos donde la emoción entra descalza y sin filtros.

Donde la esperanza no es consigna, es raíz.

Donde lo humano es brújula, no obstáculo.

Una columna con sed de vida

Si estás aquí, es porque algo en ti aún tiene sed.

Sed de palabras que digan sin mentir, de historias que se cuenten sin máscaras.

Esta página es para quienes ya no buscan respuestas fáciles, sino preguntas que acompañen con verdad.

(By Notas de Libertad).

Cuando el PRI lo fue todo… y después no fue nada

Crónica íntima de un imperio que se creyó eterno y terminó mendigando aliados

Del partido casi eterno al actor irrelevante

El PRI ya no se está cayendo. El PRI ya cayó. En las urnas, en las encuestas, en el imaginario popular. Cayó su hegemonía, su mística, su poder de convocatoria y su capacidad de control. Lo que durante casi un siglo fue el partido Estado, el operador por excelencia del régimen posrevolucionario, se ha reducido hoy a una sombra que apenas conserva algunas siglas, pero ya no inspira lealtades, ni impone gobernadores, ni define la agenda nacional.

En la elección de 2024, el PRI no perdió: se extinguió. Quedó como fuerza marginal en el Congreso, sin triunfos relevantes en gubernaturas, relegado por su aliada —el PAN— y sin una narrativa propia que lo salve del colapso. El partido que parió presidentes, que formó generaciones enteras de cuadros públicos, que moldeó el país a su imagen, hoy no sabe ni cómo llamarse a sí mismo.

De la hegemonía al desconcierto

Durante décadas, el PRI fue el sinónimo del poder. Lo era todo: presidente, Congreso, gobernadores, sindicatos, banqueros, medios, embajadores. No había una sola decisión importante que no pasara por el filtro de sus estructuras. Pero su dominio descansaba en algo más sutil: la idea de que el PRI era inevitable. Había nacido con la Revolución, decía representar a todos los sectores y se reciclaba en cada crisis.

El PRI no se mantenía en el poder solo por fraude o autoritarismo. Se mantenía porque estaba en todas partes. Era el Estado mismo.

Pero esa arquitectura política comenzó a resquebrajarse con la transición democrática. Primero con Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, luego con Fox en el 2000, después con el propio regreso de Peña Nieto en 2012 —que fue el canto del cisne más caro y más vacío del siglo.

La historia de una traición a sí mismo

El error fatal del PRI no fue perder una elección, sino no saber qué hacer con la derrota. Se aferró a viejas formas, a pactos de élites, a estrategias sin alma. No entendió el lenguaje ciudadano, no se limpió de su corrupción histórica, no supo abrirse ni modernizarse. Cuando quiso volver con Peña, lo hizo con una versión maquillada pero igual de cínica. Y cuando fracasó, no quedó ni siquiera un proyecto: sólo ruinas.

El PRI fue víctima de sus propios fantasmas: la soberbia, la simulación, la autocomplacencia.

Hoy ya ni siquiera es enemigo útil. Morena lo usa como ejemplo de lo que no quiere ser. La oposición lo ve como un lastre. Sus propios cuadros migran sin pudor a otros partidos. Y lo que queda del priismo se consume en luchas internas, saqueo de sus últimos recursos y nostalgia por glorias pasadas.

El dinosaurio ya no está dormido: está disecado.

El fin de una maquinaria perfecta

Lo que más impresiona no es que el PRI haya caído, sino la velocidad con la que perdió todo. En menos de una década pasó de gobernar la Presidencia a ser un partido sin identidad, sin bases, sin voto duro, sin estructura funcional. Sus secciones sindicales están divididas, sus juventudes abandonadas, sus militantes confundidos.

Su logotipo aún se imprime, pero su alma está ausente.

Es como si de pronto la historia hubiera dado un portazo. Los cacicazgos locales ya no garantizan votos, las alianzas sólo sirven para sobrevivir y el discurso priista suena viejo, incluso cuando intenta renovarse. No hay causa que lo mueva. No hay mensaje que lo distinga. Y sobre todo, no hay líder que lo encarne.

¿Puede sobrevivir el cascarón?

Algunos analistas insisten en que el PRI no está muerto, que tiene aún estructura en ciertos estados, que puede reinventarse. Pero reinventarse no es sobrevivir: es transformarse desde las cenizas. Y eso no parece estar ocurriendo. En lugar de un renacimiento, lo que vemos es una administración del naufragio. Como quien vende partes del barco mientras se hunde.

¿Qué se puede rescatar de un proyecto que ya no cree en sí mismo?

El futuro del PRI depende menos de su historia y más de su voluntad de ruptura. Pero no hay señales de ella. La cúpula actual no quiere refundar nada. Solo quieren mantenerse. Y mientras no surja una generación nueva, con nuevas formas, que rompa con todo lo que simboliza la decadencia, el PRI seguirá siendo una reliquia con oficinas.

Lo que el PRI nos deja

Más allá de su caída, el PRI dejó huellas profundas. Las instituciones modernas mexicanas —el IMSS, el INFONAVIT, el IFE, la educación pública, el presidencialismo mismo— fueron creadas o moldeadas bajo su mandato. También los vicios más nocivos: el clientelismo, el corporativismo, la corrupción sistémica.

El PRI fue luz y sombra. Y su caída arrastra consigo esa dualidad.

No es sólo el fin de un partido: es el fin de una época. Una época en la que el poder no se compartía, se concentraba. Una época en la que el Estado tenía rostro partidista. Una época que hoy se cierra con sigilo, sin funerales de Estado, pero con la certeza de que el sistema ya no gira en torno a sus siglas.

El PRI cayó. Pero la historia sigue pidiendo cuentas

Dicen que el PRI no está muerto, que sólo está esperando a que vuelva el autoritarismo para levantarse. Pero a este paso, cuando eso ocurra… ya ni los nietos de los dinosaurios se van a acordar del rugido.

El día que el PRI inventó el poder eterno

De la pólvora a la papeleta: el nacimiento del partido que gobernó el siglo

Una nación fatigada de balas

Plutarco Elías Calles no fundó un partido. Fundó un nuevo modo de evitar la guerra.

México venía de dos décadas de balazos, traiciones y caudillos con más pólvora que patria.

Lo que Calles propuso fue un alto al fuego... con boleta en vez de bala.

Cuando el polvo de la Revolución apenas se asentaba, México no era un país: era un campo de batalla con banderas distintas. Había caudillos, generales, reclamos de tierra, ambiciones y odios. Pero no había Estado. Había muchas pistolas, pero ninguna ley común.

En ese paisaje de heridas abiertas y deudas sin saldar, Calles se atrevió a imaginar lo impensable: que los generales colgaran el uniforme... y formaran un partido.

Era 1928. Calles acababa de perder a su sucesor, Álvaro Obregón, asesinado después de una elección que solo él podía ganar. La república pendía de un hilo. ¿Quién seguiría? ¿Otro caudillo? ¿Otra guerra?

Fue entonces que Calles soltó su frase famosa: "Ha llegado la hora de que México sea gobernado por instituciones y no por hombres". Y con eso, nació el PNR: Partido Nacional Revolucionario.

No se trataba sólo de formar un partido, sino de cerrar una era. El PNR era un pacto silencioso entre los vencedores. Una promesa de turnarse el poder en vez de arrebatarlo.

Así comenzó la transición de los tiros al voto... aunque el voto fuera más simbólico que libre.

Del caudillo al aparato

Ya no había que conquistar el poder con sangre, sino con aval del comité.

El PNR fue el primer experimento mexicano de control político con rostro de paz.

Nació la lógica de la disciplina sobre el debate, del turno sobre el mérito.

El PNR no era un partido como los que hoy conocemos. Era más bien una máquina de reconciliación forzada.

Calles convocó a militares, agraristas, obreros, gobernadores, caciques locales. A todos los que tenían algo que perder si seguía el caos. Y les ofreció algo nuevo: poder, pero con calendario.

Ya no tendrían que matar para ser gobernadores: bastaría con esperar su turno y jurar lealtad al aparato.

Fue una fórmula mágica en un país devastado: orden a cambio de obediencia. Paz a cambio de disciplina.

Las reglas eran claras: nadie se salía del carril. Y si lo hacía, como José Vasconcelos en 1929, era condenado a la marginalidad o al exilio.

Desde entonces, el sistema supo que podía absorber la disidencia, no confrontarla.

La alquimia del poder total

Lázaro Cárdenas convirtió el pacto de caudillos en estructura de sectores.

El PRM no sólo organizó al país: lo dividió en compartimentos que controlaba.

El partido se convirtió en Estado, y el Estado en sindicato de obediencia.

En 1938, Cárdenas renombró al PNR como PRM y reorganizó su interior.

El nuevo modelo integraba a campesinos, obreros, militares y sectores populares.

Era un engranaje perfecto: cada grupo tenía su lugar, su líder, su presupuesto… y su voto alineado.

¿Querías protestar? Bienvenido... pero desde el sindicato oficial. ¿Querías movilizar? Adelante... pero con permiso del sector correspondiente.

El PRM fue más que un partido: fue una incubadora de gobernabilidad.

Cárdenas nacionalizó el petróleo, impulsó la reforma agraria, modernizó el país rural. Pero también sembró la semilla del control político institucionalizado.

Del PRM al PRI: la máscara definitiva

En 1946, la revolución dejó de ser promesa para volverse rutina.

El PRI fue la versión más acabada del orden absoluto con disfraz democrático.

A partir de entonces, el poder ya no cambiaba de manos: solo cambiaba de nombre.

Bajo Manuel Ávila Camacho, el PRM mutó en PRI: Partido Revolucionario Institucional.

El nuevo nombre resumía la paradoja de México: una revolución institucionalizada.

Se mantenía la retórica del cambio, pero ya no había cambio. Sólo turnos.

Tenía todo: estructuras, clientelas, discurso, presupuesto, medios, sindicatos, gobernadores, iglesias sumisas, militares leales.

La Revolución ya no se hacía con rifles, sino con nombramientos. No se libraba en la sierra, sino en los pasillos de Gobernación.

Y los presidentes ya no se elegían en la calle, sino en Los Pinos.

El PRI que aprendió a ganar sin competencia

1946–1970, los años dorados del presidencialismo perfecto

La República del dedazo

El primer presidente civil del PRI, Miguel Alemán Valdés, no fue sólo símbolo de modernidad: fue el inicio de la clase política empresarial.

Miguel Alemán dejó claro que el poder ya no necesitaba justificación revolucionaria: bastaba la continuidad.

La tecnocracia nacía en forma de políticos con trajes europeos, discursos de progreso y amigos constructores.

La corrupción se volvió compañera íntima del desarrollo. Lo importante no era si había cochupos, sino que el tren del poder no se detuviera.

Se construyeron presas, universidades, carreteras, pero también fortunas familiares dentro del gabinete.

El PRI entendió que la modernización podía usarse como barniz para cubrir cualquier abuso.

El presidente decidía todo: gobernadores, senadores, diputados, alcaldes. El famoso dedazo se volvió doctrina no escrita.

Pero Alemán dejó algo más: el inicio de la impunidad como pacto transexenal. El que se iba, no se tocaba.

Ahí nació también el mito de la estabilidad mexicana: todos sabían que el cambio nunca sería verdadero.

El pacto invisible con el pueblo

Ruiz Cortines y luego López Mateos perfeccionaron el presidencialismo de rostro amable. El régimen supo repartir: obras, subsidios, becas, esperanza.

Se creó la narrativa del progreso nacional: aunque robaban, al menos hacían.

Fue la época del México que crecía al 6% anual, que inauguraba escuelas, que construía hospitales y vivienda social.

La clase media emergía, los sindicatos eran aliados del poder y los campesinos recibían despensas a cambio de silencio.

La democracia era simulada, pero el bienestar era real para millones.

La estabilidad era más valiosa que la libertad, pensaban muchos.

El PRI no necesitaba reprimir con fuerza: bastaba el aparato clientelar para controlar el voto.

López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y creó el ISSSTE: una versión paternalista del poder.

La gente no votaba por convicción, sino por gratitud o por miedo a perder lo poco ganado.

Díaz Ordaz: la máscara se rompe

Gustavo Díaz Ordaz fue la cara más rígida del régimen. Sin carisma, sin disimulo, gobernó con puño de hierro en tiempos de inconformidad creciente.

El poder ya no era seductor: era impositivo. Y eso se notó en cada protesta acallada.

En 1968, con los Juegos Olímpicos como escaparate, el gobierno decidió demostrar que nadie desafiaba al PRI sin castigo.

La matanza de Tlatelolco no fue solo un crimen de Estado: fue el inicio de la ruptura simbólica con una generación entera.

El mito de la estabilidad empezó a resquebrajarse cuando se manchó de sangre estudiantil.

El régimen ya no podía esconder la represión detrás del desarrollo.

Díaz Ordaz dejó un país con más carreteras pero menos credibilidad.

La sociedad comenzaba a abrir los ojos, aunque el sistema aún se sentía invencible.

A partir de entonces, el PRI ya no fue solo partido: fue régimen con fecha de caducidad.

“Del milagro a la caída: el PRI en su laberinto sin salida”

1982–2000, del neoliberalismo impuesto a la caída electoral inevitable

De la estatización al shock neoliberal

El PRI cambió de piel sin cambiar de alma: del populismo de la banca expropiada al ajuste estructural dictado por el Fondo.

Miguel de la Madrid llegó con el país hecho trizas. La crisis del 82, el derrumbe del modelo petrolero, el desempleo y la inflación desbordada le dieron una sola opción: ajustar, recortar y obedecer al FMI.

Pero México no era solo cifras. Era una sociedad golpeada, frustrada, que aún recordaba los años de crecimiento del milagro mexicano. Ahora, todo se volvía promesa de sacrificio.

El PRI empezó a hablar un nuevo idioma: déficit, apertura comercial, disciplina fiscal. Las palabras revolucionarias fueron guardadas en el cajón.

Ya no había obreros organizados: había desempleados organizándose por su cuenta.

La tecnocracia ascendía. Llegaban los egresados de Yale, Harvard, el ITAM. El poder se volvía cálculo, no ideología.

El terremoto de 1985 fue un parteaguas. No solo derrumbó edificios. Desnudó al PRI. La gente salvó a la gente, mientras el gobierno tardó, mintió, negó. Y nunca más recuperó la credibilidad total.

Fue en esos escombros donde nació la sociedad civil moderna. Fue ahí donde comenzaron a brotar líderes sociales sin aval del sistema.

De la Madrid entregó un PRI más ordenado, pero también más débil: alejado de la calle, desconectado del pueblo.

La clase política se partía: los de antes hablaban de justicia social. Los nuevos hablaban de privatizaciones.

La oposición crecía. El PAN se consolidaba en el norte. Y desde el PRI surgía una disidencia inesperada: Cuauhtémoc Cárdenas.

Carlos Salinas: el genio oscuro del poder

Carlos Salinas no quería salvar al PRI: quería transformarlo en su propio proyecto de nación.

Joven, brillante, ambicioso. Salinas tomó las riendas con la misión de modernizar el país a toda costa, incluso a costa del país mismo.

Se lanzó la reforma al artículo 27, se firmó el TLCAN, se desmantelaron empresas públicas. Telmex, ferrocarriles, minas, ingenios… Todo se vendió.

Se creó un nuevo grupo de poder económico: los amigos del régimen, los nuevos ricos del salinismo.

El PRONASOL fue su apuesta clientelar. Inversión social con rostro autoritario. Beneficios sin empoderamiento.

Salinas domesticó a la prensa, subordinó al Congreso, pactó con sindicatos, y creó la figura del presidente empresarial.

El PRI parecía más fuerte que nunca… pero era un espejismo construido con bonos y pactos.

El EZLN estalló en Chiapas el mismo día que arrancaba el TLCAN. La desigualdad salía a gritos del sur indígena.

Luego vino el asesinato de Colosio, la muerte de Ruiz Massieu, las sospechas de traición entre los propios.

Todo se quebraba. Salinas salió por la puerta de atrás. Su nombre quedó maldito incluso para el PRI.

Nunca antes un presidente priista había sido tan repudiado por los suyos.

Salinas quiso refundar el país, pero solo lo redibujó para entregarlo al capital financiero.

Zedillo y el final que nadie escribió

Zedillo no llegó por su voluntad: llegó porque asesinaron al candidato.

Era académico, serio, técnico. Y gobernó como si fuera rector de una universidad en ruinas.

Permitió la autonomía del IFE. Toleró a la prensa crítica. Rompió con el presidencialismo autoritario, no por convicción, sino porque ya no tenía otra opción.

El error de diciembre de 1994 provocó una crisis monumental. El peso se desplomó. Los bancos tambalearon. La pobreza volvió como marea.

Y sin embargo, Zedillo logró estabilizar. El Fobaproa rescató al sistema bancario, aunque a costa del enojo social.

Durante su sexenio, el Presidecialismo dejó de ser intocable. Los gobernadores se volvieron más poderosos. El centro se debilitaba.

Las elecciones del 97 fueron una señal: el PRI perdió por primera vez la mayoría en la Cámara de Diputados.

Ya no podían decidir solos. El régimen se transformaba en democracia a empujones.

Zedillo no promovió a Labastida. Lo dejó solo. La campaña del 2000 fue gris, sin alma, sin mensaje.

Fox aprovechó el vacío. Prometió el cambio. Y el pueblo votó con rabia contenida.

El PRI no fue derrocado: se derrumbó por su propio peso.

El 2 de julio del 2000 terminó una era. Y comenzó la leyenda de la caída. Pero como todo en el PRI… ni siquiera eso fue heroico.

El PRI que volvió... sin alma y sin país

2000–2024, entre el retorno de cartón y el colapso definitivo

El PRI en la banca de castigo

El PRI no supo ser oposición porque nunca lo había sido.

Después de perder la presidencia en 2000, el partido parecía desconcertado, como boxeador grogui. Se quedó con algunas gubernaturas, con senadores, con diputados. Pero ya no sabía hablarle a la calle.

Vicente Fox los trató con desdén. Y ellos aceptaron el castigo con la esperanza de que el pueblo pronto los echara de menos. Pero eso no pasó.

Durante los años de oposición, el PRI no reconstruyó principios ni narrativa. Solo se replegó en sus estructuras locales.

La dirigencia nunca entendió que se había roto algo profundo: la mística del poder como herencia.

Mientras la ciudadanía aprendía a votar sin miedo, el PRI aprendía a sobrevivir sin convicción.

El PAN gobernaba, sí, pero el PRI aún operaba el Congreso. Pactaba, resistía, intervenía. Pero no convencía.

El caso de los dinosaurios del PRI fue más patético que trágico: no sabían retirarse. Ni sabían volver.

Nadie en el PRI se atrevió a romper con la vieja guardia. Todos esperaban su turno en el ocaso.

Peña Nieto: el presidente de utilería

Enrique Peña Nieto no fue un líder. Fue una vitrina ambulante.

En 2012, el PRI regresó a la presidencia con el rostro joven, amable y televisado de Enrique Peña Nieto. Era un producto, no una figura histórica.

Detrás de él no había proyecto político, sino una alianza empresarial-mediática dispuesta a vender modernidad con efectos especiales.

El Pacto por México unió a las cúpulas. PRI, PAN y PRD firmaron reformas profundas. Pero el país no entendía nada. Las bases estaban ausentes.

Las reformas eran de elite para la elite. Sin calle. Sin alma. Sin respaldo popular.

La reforma energética, educativa, de telecomunicaciones… ninguna fue explicada. Ninguna fue defendida.

Y mientras tanto, la corrupción se desbordaba: la Casa Blanca, Ayotzinapa, Odebrecht, Javier Duarte, César Duarte, Borge.

Peña sonreía mientras el país ardía. En vez de liderar, se refugiaba en el maquillaje del mensaje.

El PRI lo apoyaba. Porque no sabía hacer otra cosa. Porque tenía miedo de quedarse sin nada.

Peña no solo fue el peor presidente. Fue el más vacío. Y por eso fue el más costoso.

El PRI de Alito: la farsa como estrategia

Alejandro Moreno no dirige al PRI: lo administra como quien desmantela un local antes de que lleguen los cobradores.

El PRI tocó fondo. Perdió gubernaturas históricas, bancadas completas, votantes leales.

Alito usó la dirigencia para proyectarse, protegerse y negociar. Pero no para renovar. Ni para servir.

Las decisiones se tomaban entre pocos. El resto del partido callaba. O huía.

La Alianza opositora lo mantuvo a flote. Pero no por fuerza política, sino por necesidad aritmética.

Nadie se alía con el PRI por convicción: lo hacen por necesidad o desesperación.

En 2024, el PRI ya no encabeza, no guía, no representa. Solo acompaña.

Los votos que aún conserva son resultado de pactos locales, no de identidad ideológica.

Y cada vez más militantes saltan del barco. Algunos al PAN. Otros a Morena. La mayoría al desencanto.

El PRI se ha convertido en un vagón vacío, pero algunos aún se aferran a él, no por destino, sino por memoria. No lo abandonan porque aún les duele soltar lo que un día los hizo creer. Lo que queda de su militancia real no se queda por estrategia: se queda por nostalgia, por dignidad herida, por historia vivida.

De partido dominante a pieza de museo

El PRI ya no es actor. Es archivo. Ya no propone. Apenas recuerda.

Los jóvenes no lo conocen. Los adultos lo recuerdan con recelo. Y los propios lo ven con resignación.

Hoy el PRI es más tema de tesis que proyecto de nación. Más anécdota que alternativa.

Fue el padre del régimen moderno. Y también su verdugo silencioso.

Las instituciones que creó fueron absorbidas por sus abusos. Y las que destruyó ya no le responden.

El partido que todo lo podía, hoy no puede ni renovarse internamente.

Sus asambleas son deslucidas. Sus discursos, reciclados. Sus líderes, irrelevantes.

Cuando alguien menciona al PRI, ya no piensa en poder. Piensa en ruina.

Y aun así, hay quienes se aferran. No por visión. Por costumbre.

El PRI sigue vivo… pero es un cuerpo sin pulso.

¿Y después del PRI, qué?

El PRI no será sustituido por otro PRI. Porque el país ya no tolera esa historia.

Morena ha copiado muchas prácticas del priismo. Pero no lo ha sustituido del todo. Porque carece de esa maquinaria integral.

La pregunta no es quién toma el lugar del PRI. La pregunta es si algún partido puede llenar su vacío simbólico.

Porque el PRI fue más que un partido. Fue una cultura de poder. Una forma de relación cívico-política.

Y cuando eso desaparece, lo que queda es incertidumbre. Ensayo y error. Caos controlado.

El sistema político mexicano aún vive bajo los escombros del régimen priista.

El PRI cayó. Pero el régimen priista sigue adaptándose con otros logos.

Quizás algún día surja un nuevo movimiento que verdaderamente entierre esa forma de hacer política.

Pero mientras tanto, el PRI seguirá flotando en la memoria colectiva como el espectro del pasado que nunca termina de irse.

No habrá funeral. Solo olvido. Y en la política mexicana, eso es peor.

La imagen de Alito Moreno defendiéndose en entrevistas, denunciando persecuciones, exigiendo respeto desde un partido que ya no logra ni llenar salones, es la metáfora de este final.

Cuando el PRI se veía en el espejo en los años 70, veía a un imperio. Hoy se ve como un invitado incómodo al que nadie le dice directamente que ya se vaya.

Los medios le dan cobertura por cortesía. La clase política lo menciona por nostalgia. Sus propios militantes hablan con vergüenza.

El PRI ya no pierde elecciones. Simplemente ya no las compite.

Los jóvenes ya no saben qué fue. Los viejos ya no quieren recordar. Y los dirigentes solo quieren que no se apague por completo mientras les toca turno en la lista plurinominal.

Su último legado tangible es la derrota. Todo lo que construyó se volvió argumento en su contra. Todo lo que dijo representar, ahora lo encarna su ruina.

En el PRI de hoy, ya no hay oradores, ni ideólogos, ni tribunos. Solo operadores, notarios y gerentes de estructuras moribundas.

Ni siquiera en su hora más baja hay una intención de refundación. Nadie propone volver al origen, ni limpiar la casa, ni reconciliarse con la gente.

Su extinción no es resultado del odio ajeno. Es resultado del abandono propio

Cuando un partido ya no tiene historia que contar ni futuro que imaginar, se convierte en anécdota.

Y eso es lo que es hoy el PRI: una anécdota que alguna vez gobernó el país entero y terminó rogando por no desaparecer del mapa.

La grandeza no se pierde con los años, sino con el olvido. Y el PRI ya ni siquiera es tema de conversación.

El PRI perdió Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tlaxcala, Baja California, Colima, y después el Estado de México. Uno por uno, los bastiones se derrumbaron.

La militancia se convirtió en clientela. Los cuadros medios en desertores. Los liderazgos en embajadores de otros logos.

Nadie imaginó que el partido que dio forma al presidencialismo mexicano acabaría tan marginalizado en la conversación nacional.

El poder no se le arrebató: lo fue dejando en cada elección, como quien olvida su sombrero en cada estación.

El tricolor ya no provoca miedo ni respeto. Solo melancolía o burla.

Donde antes había discursos de unidad, ahora hay pleitos por candidaturas residuales. Donde había maquinaria electoral, ahora hay WhatsApp y listas incompletas.

El partido fundado por Plutarco Elías Calles y moldeado por Lázaro Cárdenas, por décadas invencible, es hoy apenas un susurro mal pronunciado en el INE.

Incluso sus enemigos han perdido el interés por atacarlo: ya no representa amenaza alguna.

Y en medio de todo, el discurso se vació. Ya no hay ideología revolucionaria. Ni institucional. Ni de centro. Ni de nada.

La dirigencia nacional repite frases huecas sobre democracia interna, alianzas responsables, y reconstrucción, pero nadie escucha.

El verdadero priismo –el de las asambleas populares, las colonias fundadas, los sindicatos combativos– desapareció sin funeral ni herederos.

Y mientras otros partidos conquistan o destruyen desde la plaza pública o el TikTok, el PRI calla.

La historia no lo absolverá. Pero tampoco lo recordará con fuerza.

Y quizá eso sea lo más triste de todo: no su caída, sino su insignificancia final.

Las derrotas electorales del PRI en el siglo XXI no fueron solo una caída numérica. Fueron la caída de una idea. La idea de que el poder podía sostenerse sin pasión ni proyecto.

Hubo quienes intentaron resistir. Exgobernadores que hablaron de refundación. Viejos cuadros que ofrecieron diálogo. Pero el aparato no los escuchó. Porque el aparato ya no tenía oídos.

El PRI se volvió testigo incómodo del avance de Morena. No sabía si criticarlo por ser su copia o por haberlo superado.

Ya no había un viejo PRI y un nuevo PRI. Solo había un PRI sin edad y sin futuro.

A nivel local, los pocos bastiones que restaban se sostenían por nombres propios, no por el escudo.

En Campeche, Coahuila y Durango hubo intentos por mantener control, pero todos eran fuegos artificiales en la niebla.

Ya no había estrategia nacional. Solo sobrevivencia personal. Cargos, pactos, convenios, renuncias.

El PRI ya no era un partido. Era una colección de lealtades rotas.

Y mientras tanto, la sociedad mexicana avanzaba. Con otros errores, con nuevas decepciones, pero sin mirar atrás.

Porque al final, cuando un pueblo deja de amar, no grita. Solo se va. Y eso fue lo que pasó con México y el PRI.

Se fueron millones de ciudadanos, no a otro partido, sino a otra forma de entender el poder. Ya sin el PRI en la ecuación.

En el último conteo, ya ni el logotipo del tricolor emocionaba.

La historia del PRI no terminó con un disparo. Ni con un juicio. Terminó como terminan las cosas que no se cuidan: desapareciendo por abandono.

En 2023, cuando el PRI cedió el Estado de México —su cuna histórica, su joya simbólica, su santuario político—, muchos lo dieron por muerto.

Era la última gobernatura que conservaba de manera significativa en el centro del país. Y la perdió con estruendo.

Alejandra del Moral fue la candidata menos priista en imagen, pero el voto de castigo no entendía matices.

Ahí, justo ahí, el PRI se despidió de su relato original.

El partido de los presidentes, el partido de las plazas, el partido del himno, había sido vencido por una nueva generación sin pasado partidista.

Ni las alianzas lo salvaron. Porque las alianzas no sustituyen al alma.

Después de eso, Alito Moreno insistió en seguir al frente. Como si la derrota fuera una medalla. Como si el derrumbe fuera parte del plan.

Muchos cuadros se marcharon. Algunos sin hacer ruido. Otros rompiendo públicamente. Pero el éxodo no se detuvo.

La dirigencia nacional parecía más interesada en controlar las ruinas que en reconstruir el templo.

El PRI pasó de hacer historia a convertirse en objeto de estudio. Ya no se le teme. Ya no se le sigue. Se le examina.

Y eso, para un partido que fue el centro del sistema político mexicano, es el mayor de los castigos.

Quienes aún creen en su refundación tienen enfrente un problema mayor: ¿cómo refundar algo que ya no emociona a nadie?

La política no solo se trata de sobrevivir. Se trata de significar.

Y el PRI, hoy, no significa nada. Ni revolución. Ni institucionalidad. Ni futuro. Solo un eco que se va perdiendo.

Hoy el PRI es parte de las coaliciones porque ya no tiene otra opción. Por sí solo no gana ni alcaldías rurales.

En las encuestas, sus siglas arrastran menos del 10% de intención de voto. En algunos estados, ni siquiera aparece.

Lo que antes era una maquinaria, hoy es una fachada.

Los viejos líderes —quienes aún quedan— miran con pena lo que alguna vez fue su casa ideológica.

Los nuevos líderes —los pocos que hay— no entienden por qué siguen cargando un logotipo que pesa más que empuja.

La ciudadanía que alguna vez le tuvo respeto, hoy le tiene indiferencia. O peor aún: vergüenza.

El PRI dejó de ser un partido para convertirse en una estampa de otro tiempo.

Y aun así, quedan quienes siguen firmes en su militancia. No por Alito. No por los caciques. Por historia, por identidad, por nostalgia.

Pero la nostalgia no gana elecciones. Ni mueve multitudes. Ni escribe discursos.

El país se mueve con otros códigos. Con otras causas. Con otras luchas. Y el PRI no logró entrar en ninguna de ellas.

No está en los feminismos, ni en el ecologismo, ni en la defensa de derechos, ni en la innovación educativa, ni en la era digital.

Es un partido sin causas, sin luchas, sin adversarios reales.

Incluso la corrupción —ese estigma tan priista— se ha diluido en un océano de nuevos escándalos con otros colores.

El PRI fue escuela de poder. Pero la escuela cerró. Y ya nadie quiere repetir año político ahí.

Puede que aún mantenga su registro. Puede que conserve algunas diputaciones. Pero eso no es vida. Es inercia.

Y en política, la inercia nunca dura más de un sexenio.

Hay quienes creen que el PRI aún puede regresar. Que bastaría con cambiar la dirigencia, oxigenar los cuadros, limpiar la marca.

Pero lo que está en juego no es el nombre. Es el sentido. Es la épica. Y el PRI hace mucho que dejó de contar una historia que conmueva.

En el país que vive conectado, acelerado, exigente, el viejo partido no ha aprendido a mirar a los ojos a las nuevas generaciones.

Porque nadie sigue a quien no tiene propósito.

Y el PRI, en su forma actual, ha renunciado a tener uno.

Ya no habla de justicia. Ni de revolución. Ni de Estado. Ni de paz. Habla de repartos, de escaños, de alianzas calculadas. Y eso no emociona.

Su lugar en la historia está asegurado. Pero su lugar en el presente está vacío.

Y ningún país puede vivir del recuerdo. Ni siquiera uno con tanta memoria como México.

Si alguna vez el PRI quiere volver, no será con marketing. Será con verdad. Con humildad. Y sobre todo, con una nueva generación que no le deba nada al pasado.

Mientras eso no ocurra, solo nos queda asistir al lento apagarse de lo que alguna vez fue el sol de todo el sistema.

El PRI no está muerto. Pero ha dejado de respirar por sí mismo. Y eso, en política, es el último respiro.

El PRI vivió décadas repitiendo que era el único capaz de gobernar. Y durante mucho tiempo, así fue. Pero cuando llegó el momento de compartir el país con otros actores, no supo hacerlo.

No aprendió a ser oposición. Ni aprendió a ser alternancia. Sólo aprendió a sobrevivir.

En la época de las redes sociales, de la política horizontal, del ciudadano exigente, el PRI se siguió comportando como si bastara con colocar espectaculares y prometer estabilidad.

Pero el país ya no quería estabilidad: quería dignidad

Los años de Enrique Peña Nieto fueron la última oportunidad de reformarse desde dentro. De haber cambiado la cultura, limpiado el rostro, conectado con los jóvenes.

Pero eligieron la simulación. El gasto en imagen. La protección de los corruptos. Y el control de los medios.

Así se fueron vaciando de votos y de razones. La Alianza opositora fue un respiro táctico, no estratégico. Un resguardo, no una bandera.

Y así como nació para unificar a México, hoy no logra unificar ni a sus exdirigentes.

Cada quien defiende su esquina. Cada corriente cuida su parcela. Nadie habla de refundar de verdad.

Lo poco que queda se administra con mezquindad, como si ya no hubiera mañana, como si solo importara negociar la última diputación.

Y en ese contexto, los adversarios del PRI ya no lo combaten: lo ignoran. Porque ya no es amenaza. Ya no tiene narrativa. Ya no tiene propuesta.

El PRI no fue vencido por otro partido. Fue vencido por su cansancio. Por su abandono. Por su miedo a cambiar.

Y ahora, mientras otros partidos debaten el rumbo del país, el PRI debate si vale la pena seguir existiendo.

Un debate que, a estas alturas, parece resuelto por la historia. Aunque no lo hayan aceptado en sus oficinas.

El testamento del PRI

Lo que queda de un imperio político cuando ya nadie le reza

Las cenizas del poder absoluto

Hubo un tiempo en que el PRI era México. Hoy México ni siquiera lo nombra.

Lo gobernó todo: las aulas, las calles, las fábricas, los congresos. Estaba en los himnos, en los uniformes, en los programas de televisión y en los discursos de todos los presidentes.

Desde los años 30 hasta el año 2000, el PRI dictó el destino del país. Con errores, sí. Con abusos, también. Pero también con logros que nadie puede negar.

Creó instituciones, modernizó sectores, estabilizó la economía, consolidó el aparato estatal. Hizo cosas que ni sus herederos reconocen hoy.

Pero se creyó eterno. Y lo eterno, en política, siempre termina solo.

Cuando perdió el país... y nunca supo volver

El 2 de julio de 2000 no fue una elección. Fue un veredicto.

Por primera vez en 71 años, el PRI perdió la presidencia. Vicente Fox encarnó el hartazgo de todo un pueblo.

El PRI no fue derrotado por el PAN. Fue derrotado por su soberbia acumulada, por la idea de que el poder era herencia, no conquista.

Durante el sexenio de Calderón, el tricolor operó desde el Congreso, tejió redes en lo local, pactó en lo oscuro, pero nunca reconstruyó su alma.

El regreso con Peña Nieto no fue un retorno. Fue una puesta en escena.

Peña fue el presidente del guion, no de la convicción. Su sexenio fue una sucesión de promesas con luces LED y fondo hueco.

Fue el sexenio donde el PRI tocó fondo moral. No por autoritarismo, sino por cinismo.

La soledad de los colosos

Los imperios no caen de un día para otro. Se agrietan primero en el alma.

Cada elección que perdía, el PRI la explicaba con excusas. Cada escándalo lo enfrentaba con silencio. Cada pérdida de liderazgo, con simulación.

Lo que vino después fue una serie de intentos desesperados por parecer moderno sin entender lo moderno.

El PRI aprendió a controlar. Pero nunca aprendió a inspirar.

Últimas lecciones

En sus últimos años ha sido útil como advertencia. A otros partidos. A nuevos líderes. A jóvenes que buscan un camino.

Su historia sirve para no repetir errores. Para entender lo que pasa cuando un movimiento deja de escuchar al pueblo.

También deja un aprendizaje institucional: cómo se construye un Estado, cómo se organizan políticas públicas, cómo se sostiene la gobernabilidad.

Pero no todo aprendizaje viene del triunfo. A veces, las mejores lecciones vienen del derrumbe.

El PRI que fuimos todos

Nos guste o no, todos los mexicanos del siglo XX crecimos con el PRI en alguna forma: en la boleta, en la credencial escolar, en los nombres de las calles, en los discursos de los maestros.

Fue el padre autoritario de muchas generaciones, pero también el proveedor del desayuno escolar, del empleo estatal, del bachillerato gratuito.

Nos enseñó lo que era la política como sistema cerrado. Y por eso, también nos enseñó lo que era resistirla, romperla, combatirla.

Y ahora que se apaga, no podemos celebrarlo como victoria plena. Porque cuando cae un coloso, el temblor nos alcanza a todos.

Último párrafo en voz baja

No hay testamento más doloroso que el de quien muere sin herederos.

El PRI está ahí, en siglas, en sedes, en discursos reciclados. Pero ya no respira historia. Ya no late proyecto. Ya no empuja país.

Lo que deja no es una sucesión, sino una advertencia: ningún poder, por largo que sea, sobrevive sin alma.

Y al PRI, que tuvo todas las palabras, lo mató el silencio.

Muchos jóvenes votaron por primera vez cuando el PRI ya era una sombra. No conocieron sus plazas llenas, sus campañas triunfales, ni sus mañanas dominicales llenas de banderas.

Para ellos, el PRI no es mito, ni institución, ni esperanza traicionada. Es solo un nombre que aparece en los debates como una referencia obligada al pasado.

Y eso, para un partido que alguna vez ocupó todos los espacios, es el olvido más profundo.

El PAN se convirtió en una alternativa cada vez menor. Morena en un nuevo movimiento dominante. Pero el PRI no logró siquiera reinventarse como contrapeso.

Cada vez que un dirigente habla de refundación, su voz suena más como eco que como propuesta.

El PRI fue escenario de gestas y traiciones, de justicia y de abusos, de pactos fundacionales y de silencios atroces.

Pero no supo construir el siguiente capítulo. Solo vivió escribiendo prólogos de un regreso que nunca llegó.

Y así, sin golpe, sin exilio, sin funeral, se fue desdibujando.

Ahora su lugar es el archivo. No la boleta. Su destino es la tesis universitaria, no la tribuna encendida.

Y los mexicanos que hoy buscan opciones votan por todo... menos por eso que alguna vez lo fue todo.

La última gran lección del PRI no está en sus discursos. Está en su derrota.

A veces, la historia da segundas oportunidades. Pero al PRI no le dio ni una despedida con aplausos.

Solo el telón bajando. Y el silencio de quien alguna vez gritó tanto... que se quedó sin voz.

En este país, a veces cuesta trabajo aceptar que algo ha terminado. El PRI insiste en buscar médicos que lo diagnostiquen, estrategas que lo revivan, consultores que le hablen bonito.

Pero el problema no es diagnóstico: es funerario. Al PRI no le falta doctor, le falta forense. Y de enterrador ya tiene uno: se llama Alito.

Porque cada decisión que toma ese dirigente, es como echarle otra palada de tierra al féretro.

Quien aún cree que ese partido puede regresar, no ha visto la tumba política donde ya lo están velando sin flores, sin cantos y sin lágrimas.

El tricolor ya no se desangra. Hace tiempo que solo expide silencio. Y un olor a pasado rancio que se cuela entre los discursos reciclados.

Y aunque algunos aún juren que late, lo cierto es que ya ni respira ni molesta.

Hay quienes siguen diciendo que el PRI está dormido. Que algún día regresará. Que su experiencia lo hará resurgir en tiempos de crisis.

Pero eso ya no es esperanza: es autoengaño. Lo que duerme se puede despertar. Lo que ya fue enterrado, solo puede descomponerse.

Y el PRI no necesita una siesta. Necesita lápida

Las nuevas generaciones no tienen nostalgia por sus glorias. Tienen hartazgo heredado por sus errores. Lo identifican con la tranza, con la trampa, con la trinchera del privilegio.

Y así como se extinguieron los regímenes de partido único en Europa, así también el PRI se ha vuelto una pieza de museo que se pasea por las urnas sin que nadie la mire.

La Alianza no lo salvó. Lo exhibió. Mostró que ni con el PAN ni con el PRD pudo reconstruir una narrativa coherente.

Unirse para sobrevivir no es lo mismo que unirse para cambiar un país.

Hoy, mientras los partidos discuten en redes sociales, el PRI aún se debate en sus consejos nacionales entre mantener siglas o disimular rupturas.

Y los pocos que se aferran a la franquicia lo hacen más por cálculo que por convicción. Saben que los fierros aún valen algo en el reciclaje político.

Pero ningún reciclador ha logrado volver escultura lo que ya está oxidado desde los cimientos.

El PRI no se partió en pedazos: se deshizo en indiferencia.

Y eso no se arregla con un discurso. Ni con una alianza. Ni con una marcha.

Se arregla, si acaso, aceptando que el ciclo se cerró. Que el poder se fue. Que el país ya no lo extraña.

Y que el verdadero legado, si quieren conservar alguno, será aceptar su ocaso con dignidad.

Pero los valores se demuestran en los hechos. Y los cuadros que valen, ya se fueron o están en silencio.

Y la historia, si no se honra con humildad, se convierte en condena.

No todo lo que hizo el PRI fue condenable. Pero lo condenable fue lo que se repitió hasta que dejó de tener perdón.

Sus propios exgobernadores lo abandonaron. Sus estructuras sindicales se fragmentaron. Sus bases clientelares fueron absorbidas por nuevas maquinarias más ágiles y sin memoria.

¿Cómo puede reconstruirse algo que ni siquiera quiere preguntarse quién fue?

Porque para refundarse, hay que arrepentirse. Y el PRI no ha pedido perdón. Solo pide votos.

Y ya ni eso con dignidad. Porque va a las elecciones como quien va a cobrar un cheque vencido, con cara de que aún merece respeto.

Pero los pueblos se cansan. Y el de México se cansó hace rato. Sólo que el PRI no lo escuchó. Porque se hablaba a sí mismo.

Hoy, en los cafés, en las aulas, en las oficinas públicas, cuando se menciona al PRI, no se despierta furia. Se despierta risa o lástima.

Lo demás es sólo trámite. Y el trámite ya está en curso. Firmado por la historia, rubricado por el tiempo, sellado por la indiferencia de quienes una vez fueron su pueblo.

(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Guanajuato: Seguridad en vilo, liderazgo en marcha

La lucha que no cesa

Guanajuato no está en tregua. Está en marcha. En un momento en que muchas entidades se desploman ante la violencia, este estado ha optado por resistir.

Con estrategia, con ajustes y con decisiones que no siempre son populares. La gobernadora Libia Dennise García ha evitado los discursos huecos: en lugar de proclamar una victoria inexistente, ha buscado sostener una ruta que no promete milagros, pero sí continuidad.

La seguridad no se presume; se trabaja, se corrige y se sostiene con hechos.

Inteligencia contra el caos

La estrategia CONFÍA ha significado una reorganización del aparato de seguridad.

Se ha intentado reemplazar el despliegue reactivo con una red de inteligencia operativa. Algunas cifras indican reducción en homicidios, pero la realidad sigue siendo dura en muchas regiones.

El mapa criminal ha perdido predictibilidad, pero no presencia.

La tecnología, los patrullajes y los escuadrones especializados han sido un paso adelante.

Falta que esa capacidad llegue a zonas donde el Estado aún es intermitente.

Coordinación sin colores, pero con tensiones

La idea de seguridad compartida ha ganado espacio. Hay reuniones entre estados vecinos, operativos conjuntos, y una interlocución más constante con la federación.

Aun así, la coordinación no ha sido plena. Hay vacíos. Hay municipios donde la comunicación entre policía local y estatal sigue siendo fragmentaria.

La seguridad no puede depender del humor político, sino de una logística blindada.

La voluntad existe, pero la logística requiere ajustes reales, sobre todo en las zonas con menor capacidad institucional.

Heridas que no se esconden

Guanajuato sigue siendo uno de los estados con mayor incidencia en homicidios.

La baja registrada en algunos meses no es irrelevante, pero tampoco marca una tendencia definitiva.

Decir la verdad no debilita la estrategia: la hace viable.

En ese contexto, el reconocimiento del problema ha sido uno de los aciertos de la gobernadora.

Pero se necesita más que claridad: se necesita acción territorial sostenida.

El nuevo rostro de la policía

El esfuerzo de profesionalización es palpable. Más elementos capacitados, mejor equipamiento, avances en certificación.

Municipios que no logran cubrir sus plazas, agentes sin condiciones laborales dignas, y una rotación que debilita el arraigo comunitario.

Una corporación fuerte se construye con estabilidad, no solo con uniformes nuevos.

El reto es pasar de una respuesta reactiva a una vocación de proximidad que le devuelva al ciudadano la confianza en su policía.

La batalla por el territorio emocional

El miedo es una capa invisible que cubre barrios enteros.

Aun cuando los delitos disminuyen, la percepción ciudadana sigue dominada por la incertidumbre.

Recuperar la confianza no se decreta: se construye cara a cara.

La paz no es solo ausencia de violencia. Es también presencia institucional cotidiana.

Justicia sin aplausos, acciones sin espectáculo

Las detenciones relevantes han sido numerosas. Pero muchas veces no se traducen en sentencias firmes.

El sistema judicial sigue rezagado frente a la dinámica criminal. Faltan fiscales, peritos, jueces.

Una estrategia que no culmina en justicia, se agota en su propio intento.

La gobernadora ha exigido resultados, pero el andamiaje legal necesita mucho más que exigencias: necesita transformación institucional.

Libia impulsa, pero la Fiscalía se convierte en lastre

Mientras la administración de Libia García articula inteligencia, acción y voluntad política, la Fiscalía avanza en dirección contraria.

Desde que Gerardo Vázquez Alatriste tomó el cargo, su papel ha sido más decorativo que funcional.

La justicia no avanza con protocolos ni ceremonias: avanza con resultados.

A casi medio año de su gestión, los casos emblemáticos siguen sin resolución.

Ni las detenciones ni los patrullajes sirven si no hay sentencias.

La cadena se rompe donde el eslabón es más débil. Y hoy, ese eslabón tiene nombre y apellidos.

Una guerra que no se ha ganado, pero ya no se está perdiendo

Guanajuato sigue en una posición crítica. Pero ha dejado de ser territorio sin control.

Hay zonas recuperadas, cárteles golpeados, comunidades atendidas.

El avance existe, pero depende de la persistencia, no del optimismo.

La gobernadora ha planteado una ruta realista: sin alardes, sin euforia, con los pies en la tierra.

Una estrategia de seguridad no se mide por su arranque, sino por su capacidad de resistir el desgaste del tiempo.

(By operación W).

"En Paz”

De: Amado Nervo

Escúchalo en la voz de Guillermo del Valle.

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida; porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino; que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas: cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno: ¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno! Hallé sin duda largas las noches de mis penas; mas no me prometiste tan solo noches buenas; y en cambio tuve algunas santamente serenas… Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. ¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Sobre el poema.

“Vida, estamos en paz”

Una lectura íntima del adiós de Amado Nervo

No fue un lamento, fue un acuerdo

En este poema no habla un vencido: habla un hombre que ha hecho las paces con el tiempo.

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida". Es un acto de gratitud, sí, pero también de consciencia.

Nervo no escribe desde la queja ni desde la deuda. Su voz no es la de quien exige una explicación final, sino la de quien entiende, con serenidad dolorosa, que la vida no tenía la obligación de ser justa, solo de ser vivida.

No le agradece porque todo fue hermoso, sino porque nada fue mentira. El poeta no espera justicia divina: se conforma con la claridad humana.

Arquitecto del destino propio

Nervo le habla al lector con una verdad que incomoda: tú eres lo que haces con lo que te pasa.

“cuando planté rosales, coseché siempre rosas”.

No culpa a los otros ni al azar. Se reconoce autor de su historia, no víctima de su trama. El verso “fui el arquitecto de mi propio destino” no es arrogancia, es responsabilidad. Es la madurez de quien mira atrás y se da cuenta de que, aunque no eligió todos los materiales, sí diseñó la forma en que los usó.

Ese verso es una promesa rota al cinismo. Porque incluso cuando hubo dolor, él eligió ponerle dulzura. No fue optimismo ingenuo: fue valentía emocional.

El invierno no lo engañó

La belleza es pasajera y el dolor es parte del trayecto.

“¡Mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!”

Nervo sabía lo que todos sabemos y a veces negamos: la belleza es pasajera y el dolor es parte del trayecto.

Por eso no se queja de las penas ni se indigna por los inviernos. Entiende que el contrato con la vida no incluía eternidades. Y eso es lo que vuelve su gratitud más honesta. Acepta que hubo noches largas, pero no acusa. Reconoce que no todo fue fácil, pero no exige reembolsos.

Una paz que no es resignación

La paz de Nervo no es pasividad ni rendición. Es un estado conquistado.

“Amé, fui amado, el sol acarició mi faz” es un balance de lo vivido, no un consuelo pobre.

Él luchó, amó, sufrió, soñó, cayó. No fue un espectador: fue un protagonista. Y al final, esa paz no le llegó como regalo, sino como resultado.

Nervo no se está conformando: está celebrando. No habla del final como tragedia, sino como cierre digno de una vida que fue suya.

El balance perfecto: sin reclamos

“¡Vida, nada me debes!” es un verso que pocas personas pueden decir en verdad.

“¡Vida, estamos en paz!” no es solo una línea de cierre. Es una absolución mutua.

Porque la mayoría vive esperando algo más, algo que no llegó. Nervo, en cambio, no exige cuentas. No reclama más tiempo, más amor, más luz. Sabe que todo lo que tuvo fue suficiente para no odiar la vida. Y eso, en un mundo donde la inconformidad es regla, es un acto radical.

Él le perdona a la vida sus sombras, y la vida, en ese momento, le perdona a él sus errores.

Un poema para el último suspiro

Más que un texto poético, “En Paz” es un testamento espiritual.

Porque quien vivió con conciencia, puede irse con dignidad.

Una carta que no se escribe a Dios ni al destino, sino al pulso mismo de lo vivido. Amado Nervo nos deja en estos versos una guía para partir sin rabia ni deuda: amar, responsabilizarse, agradecer, y entender que no hay pacto más hermoso que el de no exigirle más a la vida de lo que nos atrevimos a darle.

Sobre el autor.

Amado Nervo: El místico del alma herida

Un poeta que hizo de la tristeza una forma de redención

Del niño nayarita al autor universal

Amado Nervo nació el 27 de agosto de 1870 en Tepic, entonces parte del territorio de Tepic, hoy Nayarit.

Desde pequeño, el dolor le mostró sus primeros rostros: su padre murió cuando él tenía apenas nueve años. Aquella orfandad temprana marcaría, sin remedio, el tono melancólico de muchas de sus páginas.

Estudió en el seminario de Zamora con la intención inicial de convertirse en sacerdote. Pero la vocación literaria terminó ganándole a la religiosa. Aunque la fe nunca abandonó sus textos, su poesía encontró una forma de orar fuera del altar.

La poesía como refugio

Nervo no fue solo un romántico: fue un místico, un filósofo del alma doliente.

Su estilo fundía lo cotidiano con lo sagrado, la carne con el espíritu.

Su primer libro, Perlas negras (1898), ya mostraba una estética sombría, marcada por la muerte, el amor imposible y la búsqueda de sentido.

Con el tiempo, su obra transitó hacia una espiritualidad más luminosa, aunque nunca dejó de tener nostalgia. Fue un alma en constante diálogo con el misterio, un caminante que escribía mientras preguntaba.

El dolor que hizo poesía

Los poemas de “La amada inmóvil” son un monumento de ternura a la ausencia.

Su vida amorosa tuvo un capítulo profundo y trágico: el amor de Ana Cecilia Dailliez.

Ella fue su gran compañera, su musa silenciosa, su templo vivo. Cuando Ana murió en 1912, algo se quebró para siempre en Amado. La herida de esa pérdida atravesó toda su obra posterior.

Nunca más volvió a amar con la misma intensidad. Pero tampoco dejó de escribirle a ese amor que se quedó en su memoria como un eco suave.

Diplomático del alma mexicana

En cada país que pisó, dejó una huella: no solo cultural, también humana.

Además de poeta, fue un notable periodista y diplomático.

Representó a México en Uruguay y Argentina, y conoció a las grandes figuras literarias de su tiempo. Su presencia era sobria, casi silenciosa, pero su pluma tenía una fuerza serena que le abría todas las puertas.

Murió en Montevideo, Uruguay, el 24 de mayo de 1919, en pleno ejercicio diplomático. Su cuerpo fue repatriado con honores de Estado. El pueblo lo lloró como a un hijo que supo decir con versos lo que todos callaban con lágrimas.

El legado de la ternura valiente

Amado Nervo es más que un poeta: es un maestro de la aceptación.

Porque Amado Nervo no escribió para lucirse, sino para redimir el dolor.

En una época de grandes discursos políticos y gritos ideológicos, él eligió el susurro del alma. Prefirió preguntarse por el amor, por Dios, por el silencio, por lo que queda cuando ya no queda nada.

Su poesía sigue siendo faro para quienes buscan consuelo sin renunciar a la profundidad.

Y en tiempos de ruido, su voz aún enseña que también se puede luchar desde la paz.

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Lugares que alimentan algo más que el cuerpo

Comer, escuchar, sentir

Esta semana no solo se trata de sabores: también de sonidos. Hay lugares donde el alma se sienta a la mesa, y otros donde la música la saca a bailar. Y algunos, raros y maravillosos, logran ambas cosas.

Recomendar no es enlistar. Es compartir lo que ha dejado huella.

Por eso, esta entrega de Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida no separa: une. Une sazones y acordes. Une fogones y atriles. Une lo que merece ser vivido más allá de una sola visita.

León, Guanajuato, Irapuato: el fogón como testigo

En León, La Vaka Aeropuerto es una celebración servida entre brasas. Carne al punto, servicio ágil, ambiente para quedarse. No hay pose, hay consistencia. Comer ahí es participar en un rito colectivo de gozo compartido.

En Guanajuato capital, Oajillo cocina con fuego lento y emoción honda. Maíz, flor, calabaza y campo en cada bocado. No hay prisa ni fórmula: hay memoria bien contada.

Y en Irapuato, Chilacayote se ancla en la tradición de la comida corrida hecha con dignidad. Guisa como antes, sirve como en casa. Uno entra y algo se acomoda en el pecho.

Celaya y San Miguel: cocina con nombre propio

Diego Restaurante en Celaya no hace ruido, pero resuena. Su carta breve, precisa y cuidada demuestra que lo sencillo, cuando se hace bien, no necesita explicaciones. Sobriedad, sazón y equilibrio.

Cada plato parece decir: aquí no viniste a tomarte fotos. Viniste a comer.

Y en San Miguel de Allende, Sollano 18 by Vicente lleva la alta cocina mexicana a su expresión más elegante. Luz tenue, terraza con brisa, platillos que cuentan más de lo que aparentan.

Cuerdas que hablan, silencios que suenan

La Orquesta de Cámara de Celaya volvió a demostrar que el silencio también se afina. Su último programa fue una sucesión de delicadezas que parecían tejidas con hilo invisible.

No hay estridencia en su ejecución: hay escucha mutua, hay respiración compartida.

Y en León, la Orquesta Típica trajo consigo un repertorio que abrazó la tradición sin volverla pesada. Hubo sonrisas, hubo nostalgia, hubo aplausos que no fueron de compromiso, sino de agradecimiento verdadero.

Una invitación sin receta

No es necesario recorrer todos estos sitios en una semana. Basta con elegir uno. Ir con disposición, con hambre —no solo de comida— sino de presencia. De dejarse tocar por lo que ahí ocurre.

Porque hay lugares que no solo se visitan: se agradecen. Y ese es el verdadero valor de esta sección de La Leyenda no decirte dónde comer o qué escuchar, sino recordarte que aún existen espacios donde lo humano todavía importa.

Rincones que nos devuelven a nosotros

Esta semana, estos cinco restaurantes y estas dos orquestas no solo ofrecieron lo suyo: ofrecieron refugio. Comida bien hecha, música bien tocada, espacios que abrigan, personas que cuidan.

No hay mejor guía que la que nace del asombro. Y no hay mejor destino que aquel que nos devuelve a lo que somos cuando no estamos corriendo.

Buen provecho. Buena escucha. Buena vida.

(By Notas de Libertad).

Domingo 22 al Sábado 28 de junio

Lo que la semana guarda entre sus fechas

Cada semana, el calendario nos presta su voz para recordarnos que el tiempo no solo pasa: habla. En sus páginas viven los santos que fueron ejemplo, las gestas que nos definieron, las tragedias que nos marcaron y los silencios que aún nos duelen. No es una suma de días: es una constelación de memorias.

Del 22 al 28 de junio, las campanas del santoral resuenan junto al eco de los hechos que estremecieron al mundo. Hay mártires de la fe y héroes de la tierra, aniversarios que invitan a la gratitud, otros que nos obligan a la reflexión. Es una semana tejida con hilos de historia, espiritualidad y destino.

Aquí no solo conmemoramos: comprendemos. Porque detrás de cada efeméride hay un rostro, un gesto, una decisión que todavía palpita. Porque cada nombre del santoral nos ofrece un espejo de virtud, sacrificio o esperanza. Y porque cada día nacional o internacional nos recuerda que habitamos un mundo que no olvida… y que aún aprende.

Esta sección no es un archivo de fechas: es un altar de memorias. Un espacio para volver a mirar el pasado con ojos de presente. Para saber quiénes fuimos, por qué estamos aquí… y hacia dónde podríamos ir si no traicionamos la memoria.

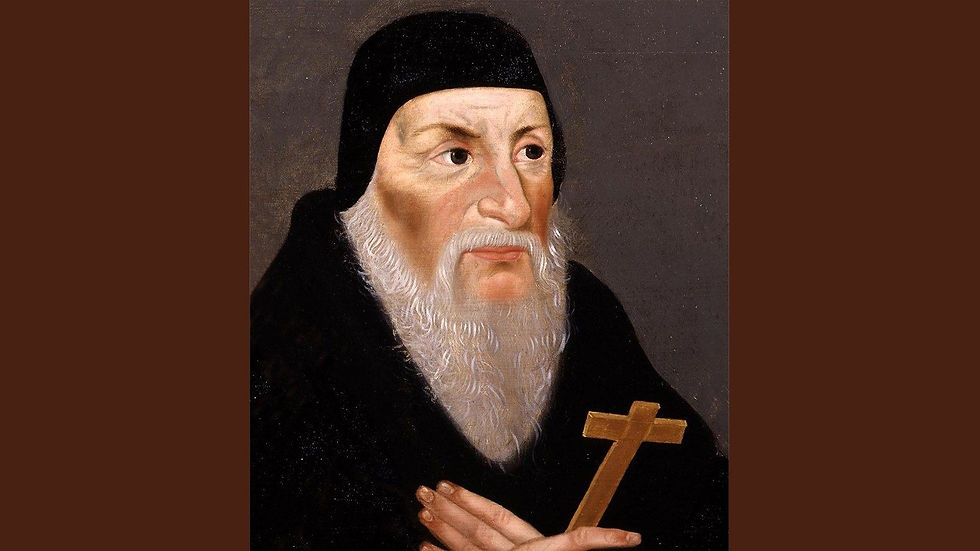

Domingo 22 de junio

San Tomás Moro – Canciller de Inglaterra, mártir en 1535 por negarse a aceptar la supremacía del rey Enrique VIII sobre la Iglesia. Fue canonizado en 1935 por su fidelidad a la conciencia cristiana.

San Juan Fisher – Obispo de Rochester, decapitado el mismo año que Tomás Moro por oponerse a la reforma anglicana. Intelectual y defensor de la fe católica.

San Paulino de Nola – Poeta y obispo del siglo V. Abandonó sus bienes materiales tras la muerte de su hijo y se dedicó a una vida de servicio cristiano en Nola.

Santa Consorcia – Virgen y mártir romana del siglo III, venerada por su firmeza en la fe frente a las persecuciones del imperio.

San Flavio Clemente – Pariente del emperador Domiciano, fue martirizado por profesar el cristianismo. Su testimonio es uno de los primeros del cristianismo romano.

Lunes 23 de junio

San José Cafasso – Sacerdote de Turín conocido como el “cura de los condenados”, por su acompañamiento a los prisioneros hasta la ejecución. Maestro espiritual de San Juan Bosco.

Santa Etheldreda (Audrey) – Princesa y abadesa inglesa del siglo VII, famosa por mantener su virginidad en matrimonio. Fundadora de la abadía de Ely.

Santa Agripina de Roma – Virgen mártir del siglo III, venerada en Sicilia. Su cuerpo fue trasladado por otras vírgenes cristianas tras su muerte.

San Tomás Garnet – Sacerdote jesuita inglés, ejecutado en 1608 durante las persecuciones religiosas en Inglaterra.

Beato Ioan Suciu – Obispo greco-católico rumano, encarcelado y asesinado en 1953 por negarse a renunciar a la comunión con Roma.

Martes 24 de junio

Natividad de San Juan Bautista – Único santo, junto con la Virgen María, cuyo nacimiento se celebra litúrgicamente. Precursor de Cristo, su fiesta marca un punto litúrgico y solar importante.

San Juan, mártir junto a Festo – Mártires romanos ejecutados por su fe en Cristo, asociados al culto de la Vía Salaria en Roma.

San Festo – Compañero de martirio de San Juan, recordado por su constancia bajo el tormento y su testimonio de fe.

Celebración del solsticio de San Juan – Fiesta cristianizada de antiguas celebraciones paganas, marcada por hogueras en varias culturas.

San Rumoldo de Malinas – Misionero irlandés del siglo VIII, martirizado en Bélgica y considerado patrón de esa región.

Miércoles 25 de junio

San Guillermo de Vercelli – Monje italiano del siglo XII, fundador del monasterio de Montevergine. Vivió como ermitaño antes de reunir discípulos y formar una comunidad de estricta vida ascética.

San Próspero de Aquitania – Teólogo cristiano y defensor del papado en el siglo V. Participó en la defensa contra las herejías pelagianas.

San Moloc – Obispo de Escocia, también conocido como San Luano. Misionero venerado en Irlanda y el Reino Unido.

San Salomón – Rey de Bretaña, martirizado por defender la fe cristiana frente a las invasiones y rebeliones paganas.

San Sosíprato – Compañero de San Pablo mencionado en la Biblia, reconocido como mártir en la tradición cristiana primitiva.

Jueves 26 de junio

San Juan y San Pablo – Mártires romanos del siglo IV, decapitados durante el reinado de Juliano el Apóstata. Fueron oficiales de la corte imperial que se negaron a renegar de su fe.

San Josemaría Escrivá de Balaguer – Fundador del Opus Dei, canonizado en 2002. Promotor de la santidad en la vida cotidiana y el trabajo profesional.

San Antelmo de Belley – Obispo cartujo del siglo XII, reformador y prior de la Gran Cartuja. Gran defensor de la vida monástica.

San Teodulfo – Obispo de Orleans, poeta y teólogo de la corte de Carlomagno. Redactor de himnos litúrgicos y defensor del arte sacro.

San Simplicio – Mártir venerado en Roma, mencionado en los primeros martirologios cristianos.

Viernes 27 de junio

Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – Advocación mariana de origen bizantino, asociada a una pintura milagrosa que hoy se venera en Roma. Muy difundida en Latinoamérica.

San Cirilo de Alejandría – Doctor de la Iglesia, defensor de la maternidad divina de María en el Concilio de Éfeso. Obispo en el siglo V.

San Arialdo – Diácono milanés del siglo XI, reformador eclesiástico, asesinado por denunciar la corrupción clerical.

San Crescencio – Niño mártir de Roma, venerado como ejemplo de pureza y fe desde los primeros siglos del cristianismo.

Santa Joanna la Myrrófora – Una de las mujeres que acompañaron a Jesús y fue testigo de su resurrección. Llevaba mirra para ungir su cuerpo.

Sábado 28 de junio

San Ireneo de Lyon – Obispo y mártir del siglo II. Gran defensor de la fe apostólica contra las herejías gnósticas. Considerado puente entre Oriente y Occidente.

San Juan Southworth – Sacerdote inglés martirizado durante las persecuciones anglicanas. Canonizado como mártir de la fe católica.

Beato Yakym Sienkivskyi – Obispo greco-católico ucraniano asesinado en 1941 por el régimen comunista soviético.

Beato Severiano Baranyk – Sacerdote y mártir ucraniano, víctima de los mismos crímenes religiosos en el siglo XX.

Santa Vincentia Gerosa – Cofundadora del Instituto de las Hermanas de la Caridad de Lovere. Dedicada a la educación y el cuidado de enfermos.

Música para recordar el ayer

Raúl Di Blasio: El piano que aprendió a llorar

El niño que soñaba entre teclas

Desde las orillas del viento patagónico hasta los escenarios más solemnes del mundo, Raúl Di Blasio convirtió el piano en una voz que no necesitaba traducción.

Nació en Zapala, provincia de Neuquén, Argentina, el 14 de noviembre de 1949. Desde pequeño, el piano lo sedujo como un espejo que devolvía respuestas que no encontraba en su entorno. Creció en un hogar modesto, donde el arte era un lujo y la perseverancia, una necesidad.

A los seis años supo que ese instrumento sería su destino. No como un pasatiempo, sino como una extensión de sí mismo. Estudió música clásica durante más de una década, disciplinado por los cánones europeos, pero con el corazón ya puesto en las calles latinoamericanas que lo rodeaban.

Del exilio emocional al despertar artístico

La dictadura militar en Argentina, la crisis económica, y la falta de oportunidades obligaron a Di Blasio a mirar hacia el norte.

Su travesía lo llevó por Chile y luego a México, país que se volvería su refugio creativo y profesional. Allí comenzó tocando en bares, pequeños estudios de grabación y acompañando a otros artistas.

Pasó hambre, pero nunca dejó de tocar. El piano era su compañero de cuarto, su amigo silencioso, su única patria cuando todo lo demás parecía derrumbarse.

El salto a la escena internacional

Su gran despegue llegó en la década de 1990, cuando firmó con EMI y lanzó discos que rápidamente lo llevaron al reconocimiento internacional.

Su estilo, mezcla de música clásica, jazz, bolero, tango y balada romántica, lo volvió inclasificable pero profundamente entrañable. Obras como Barroco, Piano de América o Solo se convirtieron en referencia obligada para quienes buscaban sensibilidad sin palabras.

Raúl Di Blasio no interpreta canciones: las revive, las hace respirar. Y lo hace con un estilo que evita el virtuosismo gratuito para entregar emoción pura.

El aliado de las voces del alma

Una de sus mayores virtudes ha sido su capacidad para acompañar.

Artistas de la talla de José José, Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Armando Manzanero o Rocío Dúrcal encontraron en él no solo un pianista, sino un traductor emocional.

Con él, los silencios también cantaban. Cada nota era una confesión, cada pausa un suspiro compartido. No se robaba el protagonismo: lo enaltecía.

La vida después del escenario

Aunque en los últimos años ha reducido su actividad pública por motivos de salud —incluyendo un infarto cerebral en 2012 del cual logró recuperarse con tenacidad admirable—, Raúl Di Blasio sigue siendo un nombre respetado y querido en todo el continente.

No necesita estar de moda: está en el alma colectiva. En bodas, funerales, serenatas, películas, cafés solitarios o grandes conciertos, su música sigue acompañando historias que no buscan un ritmo, sino un consuelo.

No necesita estar de moda: está en el alma colectiva.

Cuando el piano aprende a hablar

Raúl Di Blasio es, más que un pianista, un narrador sin voz.

Su música no entretiene: transforma. No adorna: revela. Y en cada melodía suya habita la certeza de que, a veces, un piano puede decir más que mil discursos, más que una lágrima, más que un adiós.

Y en cada melodía suya habita la certeza de que, a veces, un piano puede decir más que mil discursos, más que una lágrima, más que un adiós.

(By Notas de Libertad).

Corazón de Niño

Santa Fe

Gitano

Bebu Silvetti: El arquitecto del piano romántico

Un talento nacido en Quilmes

Juan Fernando Silvetti Adorno nació el 27 de marzo de 1944 en Quilmes, Argentina, en una casa donde la música no era adorno, sino necesidad vital.

Desde niño, su afinidad con el piano era tan natural como respirar. No tardó en comprender que su destino estaba entre las teclas blancas y negras.

A los 6 años tocaba melodías enteras de oído, y a los 12 ya componía sin saber que estaba componiendo.

De Argentina al mundo: una carrera sin fronteras

Como muchos músicos sudamericanos, Silvetti emigró buscando espacios donde su arte pudiera florecer.

Se instaló en España en los años 70 y posteriormente en México y Estados Unidos, donde se consolidó como productor, arreglista y compositor de fama internacional.

Su primer gran éxito llegó en 1976 con “Lluvia de Primavera” (Spring Rain), una melodía instrumental que se volvió himno global del easy listening.

El productor de los sueños

Bebu Silvetti no fue solo intérprete. Fue cerebro detrás de discos icónicos de figuras como Luis Miguel, Plácido Domingo, José José, Rocío Dúrcal y Ana Gabriel.

Su capacidad para entender la voz de un artista y construir a su alrededor paisajes sonoros de lujo lo hizo indispensable en los años 80 y 90.

Era un director de orquesta moderno: combinaba cuerdas con sintetizadores, ritmos latinos con armonías clásicas.

El estilo Silvetti: elegancia sin tiempo

Su música nunca fue de moda: fue de atmósfera.

No compuso para las listas de éxitos, sino para los rincones del alma. Baladas instrumentales, intros de programas, ambientaciones románticas, bandas sonoras… Todo lo que tocaba se convertía en evocación pura.

Creó un lenguaje propio sin necesidad de palabras.

Últimos años y despedida

Silvetti vivió sus últimos años entre estudios de grabación y colaboraciones constantes.

Sufría de complicaciones respiratorias, pero nunca dejó de componer ni de dirigir. Falleció el 5 de julio de 2003 en Miami, a los 59 años, dejando inconclusos varios proyectos pero una obra eterna.

Su muerte fue silenciosa, pero su legado quedó tatuado en la música romántica del continente.

La primavera que no cesa

Bebu Silvetti no fue un artista de multitudes, sino de memorias.

Su música sigue sonando donde hay amor, nostalgia, esperanza o despedida. Fue un artesano de lo íntimo, un arquitecto de emociones sin palabras.

Y cada vez que vuelve a sonar “Lluvia de primavera”, el mundo recuerda que hubo un argentino que convirtió el piano en un suspiro eterno.

(By Notas de Libertad).

Lluvia de primavera

Tema Noche a Noche

Piano

“Retrato hablado”

De: Luis Spota

Resumen del libro:

Retrato hablado: La corrupción como espejo del alma mexicana

Resumen narrativo de la novela de Luis Spota sobre poder, traición y legado en el México del siglo XX

El imperio de los ausentes

Eugenio Olid está muerto. Pero su sombra sigue viva entre quienes fueron cómplices de su ascenso.