LA LEYENDA

45

Donde la palabra se convierte en espejo

Hay domingos que no llegan con calma, sino con la certeza de que la voz debe ser lanzada al aire como un puñado de relámpagos. Esta columna no pretende acompañar: pretende sacudir.

Cada entrega de La Leyenda es un cruce entre memoria y herida, entre lo que ya no somos y lo que aún nos persigue.

Aquí no hay refugio de neutralidad. Hay preguntas que arden, hay nombres que pesan, hay historias que se escriben no para halagar al poder, sino para desnudarlo.

Leer estas páginas es caminar entre cicatrices que no buscan lástima, sino dignidad.

La Leyenda 45 se abre como un umbral: detrás hay ecos que no se resignan a callar, rostros que vuelven desde la penumbra, verdades que insisten aunque nadie las convoque.

Porque un pueblo sin palabra es un pueblo sin mañana, y aquí cada línea es un acto de resistencia.

Este domingo, la columna no se limita a narrar: incendia, nombra, reclama y abraza. Y en ese gesto, nos recuerda que la vida, aun en su fragilidad, sigue siendo el mayor territorio de lucha.

Soy Wintilo Vega Murillo, y escribo La Leyenda para que el silencio nunca tenga la última palabra.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

/… Bienvenida a La Leyenda 45

Cuando la herida aprende a florecer

El dolor como semilla de lo humano, el llanto como raíz de la esperanza

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

/… Don Javier, el deber en la sangre

La memoria luminosa de un servidor que eligió cumplir antes que brillar

————————————————————————-

-Agenda del Poder:

/… La política que suma y la política que estorba

Entre la altura de miras y la mezquindad del reflector

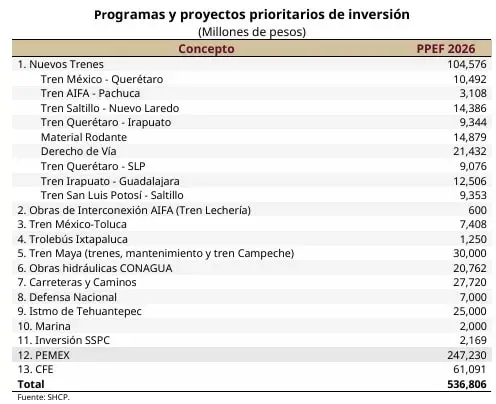

/… Presupuesto 2026: el funámbulo que camina sobre nuestros bolsillos

Un paquete económico que apuesta al alambre fiscal y al sacrificio cotidiano de la gente

/… Alan Márquez el diputado del estruendo y los silencios

Cuando la exigencia se convierte en escaparate político

/… Rumbo claro para Doctor Mora

Un gobierno que responde con cercanía, austeridad y resultados tangibles

/… En San Luis de La Paz un mentor que divide: Morena entre el riesgo y la conveniencia

Cuando la lealtad pesa menos que los acuerdos ocultos

/… Purísima bajo arresto: cuando la fuerza pública calla a la oposición

El silencio que la administración panista quiso imponer al regidor del Verde

(By Operación W).

————————————————————————-

-Alimento para el alma.

Vuestra soy, para Vos nací

(Santa Teresa de Ávila)

Sobre el poema:

Vuestra soy: un voto de fuego

Santa Teresa y la liturgia de pertenecer

Sobre el autor:

Santa Teresa de Ávila: el fuego que se hizo palabra

Vida y obra de la mujer que transformó la mística en camino

Si quieres escucharlo desde: Cor Nou

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-“ Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida ”

/… Luces que nunca se apagan

Los cines de Guanajuato como memoria viva de un pueblo que aprendió a soñar en la penumbra

(By Notas de Libertad).

/… León: El fulgor de la pantalla encendida

La historia de los cines que forjaron identidad en la ciudad zapatera

(By Notas de Libertad).

/… Irapuato: La trinca de los cines

Una ciudad que aprendió a soñar entre marquesinas y matinés

(By Notas de Libertad).

/… Guanajuato capital: Pantallas entre túneles y montañas

Una ciudad minera que encontró en el cine un espejo de modernidad y tradición

(By Notas de Libertad).

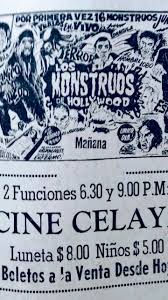

/… Celaya: Entre incendios y marquesinas encendidas

La ciudad cajetera y la memoria de sus cines como testigos del siglo XX

(By Notas de Libertad).

/… San Miguel de Allende: Pantallas entre cantera y bohemia

Entre teatros centenarios y salas de cine, la ciudad encontró un espejo de su espíritu artístico

(By Notas de Libertad).

/… Salamanca: Pantallas de humo y celuloide

Una ciudad industrial que encontró en el cine un respiro de modernidad y comunidad

(By Notas de Libertad).

/… Silao: El eco del Cine Montes

La historia de una sala que marcó a un pueblo y se reinventó como teatro cultural

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Ecos que nunca callan

Una puerta abierta a los días que siguen latiendo

El tiempo como herida

El calendario no es un papel colgado en la pared: es un espejo que devuelve cicatrices. Cada fecha guarda un pulso que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde insistimos en caminar.

Domingo 14 de septiembre al sábado 20 de septiembre.

Santoral.

Efemérides Nacionales e Internacionales.

Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… Alexandra Ilieva

La saxofonista que fusiona lo clásico con lo contemporáneo

*Con un click escucha: Alexandra Saxophone Tunes.

(By Notas de Libertad).

/… Michael Bublé

La voz moderna del swing eterno

*Con un click escucha: Michael Buble Top Music Videos.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

- ¿Qué leer esta semana?

“Maniac"

De: Benjamín Labatut

Resumen:

Maniac

El delirio de la razón y el abismo de la inteligencia

Sobre el Autor:

Benjamín Labatut

Entre la ciencia y el vértigo de la imaginación

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

*El viernes próximo se cumplen 40 años del sismo de 1985.

/… “19 de septiembre de 1985: la herida que unió a una nación”

Relato de la tragedia que se convirtió en cicatriz y en raíz de esperanza

(By operación W).

Bienvenida a La Leyenda 45

Cuando la herida aprende a florecer

El dolor como semilla de lo humano, el llanto como raíz de la esperanza

La lágrima que abre caminos

No siempre llorar es rendirse: a veces es la única manera de respirar en medio del derrumbe. Cada palabra de esta columna nace del temblor de los ojos que se niegan a secarse, porque saben que una lágrima puede ser más valiente que un grito.

El llanto no es signo de fragilidad, sino la prueba de que seguimos vivos pese a las ruinas.

En estas páginas, la voz no se disfraza de fortaleza: se desnuda en lo frágil, porque solo lo frágil conoce el valor de levantarse.

Quien nunca ha llorado, nunca ha entendido lo que significa resistir.

La herida como testigo

Las cicatrices no son vergüenza, son el archivo más honesto de nuestra historia. Cada línea escrita aquí se hunde como bisturí en la carne de la memoria, no para causar más dolor, sino para mostrar lo que hemos sobrevivido.

El cuerpo marcado se convierte en mapa: cada grieta señala hacia un futuro posible.

En esta columna no se oculta la herida, se revela. Porque lo humano no es perfección, sino grieta, desgarro, búsqueda.

Toda cicatriz es una palabra tallada en el silencio que se atrevió a hablar.

La ternura que sostiene

En medio del colapso, la ternura aparece como la última barricada. No es un gesto débil, sino una rebelión callada contra el vacío. Aquí se escribe para quienes entienden que un abrazo puede ser más revolucionario que un puño cerrado.

La ternura, cuando arde, es capaz de quebrar hasta la piedra más fría.

Nombrar la ternura es resistir al cinismo que todo lo devora. Es afirmar que incluso en medio de la devastación, todavía hay una llama pequeña que nos salva.

La ternura es la manera más valiente de incendiar lo imposible.

El eco de quienes fuimos

Esta columna no se escribe para un yo solitario: se enciende en plural. Lo que lees no es solo mi voz, sino el murmullo de quienes ya no están, de quienes gritaron y fueron silenciados, de quienes siguen latiendo en la memoria de este país.

Escribir es invocar: traer de vuelta a los ausentes para que no mueran del todo.

Cada línea es un puente que une la soledad de quien escribe con la esperanza de quien lee. Porque La Leyenda nunca se queda en el papel: se convierte en eco, en coro, en llama compartida.

Cuando una voz se atreve a nombrar, miles descubren que nunca estuvieron solos.

Soy Wintilo Vega Murillo.

Y esta bienvenida no se escribe para consolar la herida, sino para florecer en ella. Porque a veces el dolor, en lugar de destruirnos, se convierte en la raíz que nos enseña a volver a nacer.

(By Notas de Libertad).

Don Javier, el deber en la sangre

La memoria luminosa de un servidor que eligió cumplir antes que brillar

El origen y la herencia

Las raíces de un apellido marcado por el deber

El suelo natal

El 13 de febrero de 1935, en el municipio de Casimiro Castillo, Jalisco, nació Javier García Paniagua. Era un pueblo marcado por la vida agrícola, donde la tierra imponía su ley con lluvias caprichosas y cosechas que dependían más del temple de los hombres que de la abundancia de los cielos. Allí, rodeado de montañas y calles polvorientas, se formó el niño que habría de cargar en hombros un apellido con resonancias históricas.

Nacer en tierra fértil imprime carácter.

Su niñez transcurrió entre la sencillez de un municipio rural y las primeras lecciones de disciplina que su familia le inculcaba. Desde la primaria en Guadalajara hasta los recuerdos de su infancia jalisciense, la raíz local lo acompañó siempre como recordatorio de origen.

La patria chica es la primera escuela de la patria grande.

Aquellas primeras imágenes de su niñez no quedaron como anécdota, sino como brújula. Cuando el poder lo rodeara más adelante, ese recuerdo de infancia rural le recordaría que la política debía servir a quienes trabajan la tierra.

El origen define la mirada con que se sirve al país.

Por eso, incluso en los salones elegantes de la política nacional, conservaba el tono sobrio del niño de provincia.

Cada rincón natal es un compromiso perpetuo.

El peso del apellido

Javier fue hijo del general Marcelino García Barragán, uno de los militares más influyentes del siglo XX en México, gobernador de Jalisco y Secretario de la Defensa Nacional de 1964 a 1970. Su madre, Dolores Paniagua Molina, equilibraba la firmeza militar con la ternura del hogar. De ese matrimonio nació una familia marcada por el sentido del deber y la disciplina.

El apellido es una herencia de deberes, no sólo de orgullo.

Llevar el apellido García Paniagua era cargar con la memoria de campañas militares y con la expectativa de una vida pública a la altura del padre. En casa no había concesiones fáciles: se esperaba de los hijos seriedad, temple y compromiso.

Un nombre fuerte abre puertas, pero también exige sostenerlas.

Los ecos del apellido resonaban en la política nacional. Su padre había tenido que enfrentar dilemas como el 68, y aunque Javier era aún joven, sabía que la historia familiar estaba marcada por decisiones difíciles.

El legado paterno se mide en responsabilidades asumidas.

Ese apellido era un peso, sí, pero también una brújula. Y Javier entendió pronto que debía honrarlo con su propio camino.

Un apellido sin servicio es letra hueca.

La figura del padre

El general Marcelino no era sólo un personaje histórico, era padre, consejero y referente. Javier creció escuchando relatos de la Revolución y de la vida militar, aprendiendo de primera mano lo que significa servir al país sin esperar recompensas inmediatas.

Un padre ejemplar es una patria en miniatura.

Con él aprendió que la lealtad es más importante que la gloria, y que la disciplina, si no se vive en lo personal, no puede imponerse a otros. Era una lección constante de congruencia.

La lealtad se enseña con actos, no con palabras.

La presencia del padre fue guía y exigencia. Con un hombre que había conocido la dureza de la Revolución, Javier entendió que el poder es siempre una responsabilidad antes que un privilegio.

El honor heredado es brújula perpetua.

Cada vez que recordaba una frase o un gesto de su padre, encontraba fuerza para sus propias batallas públicas.

La disciplina paterna moldea destinos.

El resguardo materno

Mientras el padre representaba la severidad de la vida militar, la madre era el refugio y el equilibrio. Dolores Paniagua Molina supo combinar ternura y firmeza para formar a sus hijos en la humildad y el respeto. Con ella, Javier aprendió que la sensibilidad también era fuerza.

El hogar es la primera escuela del servicio público.

La madre le transmitió el sentido de comunidad, la importancia de escuchar y la paciencia como virtud. De ella absorbió la capacidad de mirar a los demás no como súbditos, sino como iguales.

La ternura también disciplina.

Su influencia fue decisiva para que Javier no se convirtiera en un hombre endurecido por completo: la sensibilidad materna suavizaba el rigor paterno.

La madre enseña la fuerza suave que equilibra la firmeza.

Ese balance lo acompañó en su carrera: firme con la institución, humano con las personas.

El equilibrio nace en casa.

La infancia marcada por disciplina

Su niñez estuvo marcada por rutinas casi militares. Orden, puntualidad y respeto eran hábitos inculcados desde el hogar. Esos valores hicieron de él un joven disciplinado, consciente de que cada deber cumplido era un paso hacia la confianza.

La disciplina temprana forja liderazgos futuros.

En la escuela destacaba más por su seriedad que por su brillo. Los maestros veían en él a un niño que parecía mayor por la responsabilidad con la que asumía cada tarea.

La infancia ordenada se refleja en la vida pública.

Si algo definió a Javier desde sus primeros años fue el sentido del deber. No necesitaba recordatorios: sabía lo que tenía que hacer y lo hacía.

Cada rutina cumplida es un ladrillo en el carácter.

Ese temple infantil se transformó en una fortaleza que le sería vital en la vida adulta.

La puntualidad es respeto en acción.

La herencia hecha destino

Toda esa suma de influencias —la raíz jalisciense, el apellido, la disciplina paterna y el resguardo materno— no quedó en recuerdos dispersos. Se convirtió en destino. Desde niño entendió que su vida estaría ligada al servicio público. Lo que había recibido en el hogar era, en realidad, un mandato.

La herencia se convierte en destino cuando se asume con convicción.

Javier supo que su deber no era opcional, era natural. La política y el servicio eran caminos que se abrían delante de él no por imposición, sino por vocación heredada.

El deber se reconoce temprano en la vida.

Así, cuando llegó el momento de elegir, no dudó en entrar a la senda pública. Sabía que allí estaba la continuidad de lo aprendido en casa.

El servicio público comienza en la casa y se proyecta al país.

El niño de Casimiro Castillo ya había elegido, sin saberlo: su vida sería servicio. Y así lo cumpliría.

El destino no es azar: es herencia vivida con decisión.

La formación y la juventud

Entre aulas, disciplina y la búsqueda de vocación

Escuelas y caminos

Los primeros años escolares de Javier transcurrieron entre Guadalajara y la Ciudad de México. En la primaria de su tierra natal, el aula era sencilla, con pupitres de madera y pizarrones gastados, pero allí entendió que la educación era más que memorizar: era aprender a convivir y a respetar. En la secundaria de la capital conoció un mundo más amplio, un México diverso que exigía atención, disciplina y apertura.

La educación fue su primera patria ordenada.

Un año en la preparatoria de Uruapan, Michoacán, le dio la oportunidad de conocer otras realidades del país. La geografía cambiaba, pero en todas partes Javier mantenía la misma constancia y el mismo hábito de puntualidad.

Cada aula era un ensayo de la nación entera.

Ese recorrido escolar lo hizo consciente de que no importaba dónde estuviera: siempre había un deber que cumplir.

El alumno disciplinado ya llevaba en sí al servidor público.

Lo que para otros eran simples etapas educativas, para él eran escalones de carácter.

El estudio es la primera forma de servicio.

El ingreso al Colegio Militar

En 1952, con apenas diecisiete años, ingresó al Heroico Colegio Militar. No podía ser de otra manera: el ejemplo de su padre lo empujaba a probarse en la vida castrense. Allí, vestido de cadete, conoció de cerca la dureza de la disciplina militar.

El uniforme no era adorno: era exigencia diaria.

Los días en el Colegio Militar estaban marcados por formaciones, ejercicios físicos y largas noches de estudio. Era un mundo que no admitía debilidades. Javier asumió ese reto con la seriedad que lo distinguía.

El rigor fue su compañero más fiel en aquellos años.

Sin embargo, la vida tenía otros planes: un accidente y la falta de verdadera vocación lo llevaron a causar baja en 1954.

El fracaso no lo derrotó: lo redirigió.

Salir del Colegio Militar no fue rendirse, fue descubrir que su camino estaba en otro terreno del servicio público.

El deber puede cambiar de uniforme, pero no de esencia.

Vocación interrumpida

La salida del Colegio Militar fue un momento difícil. Había puesto allí su empeño juvenil, pero entendió que servir a México no dependía de portar insignias. La vocación estaba viva, sólo debía tomar otra forma.

El destino no se cancela: se reorienta.

Esa lección temprana lo preparó para lo que vendría después: no todos los planes se cumplen, pero siempre hay camino para el deber.

La voluntad pesa más que la circunstancia.

Al dejar el Colegio Militar, regresó a la vida civil con la misma seriedad, listo para enfrentar nuevos retos.

Las caídas también son maestros.

En vez de lamentarse, se arremangó y buscó otras trincheras de trabajo.

El deber se cumple con la vocación, no con el uniforme.

El trabajo en la tierra

Entre 1955 y 1957 se dedicó a administrar los ranchos familiares: La Parota en Michoacán y El Tacuán en Jalisco. Allí conoció de primera mano la dureza del campo y la nobleza de los trabajadores que lo sostenían.

El campo fue su segunda academia.

El joven que había intentado ser militar aprendía ahora de surcos, cosechas y jornaleros. La disciplina de la tierra era distinta, pero no menos exigente.

La paciencia del campo enseña más que mil discursos.

Comprendió que la política algún día tendría que responder también a esas necesidades: a quienes siembran y esperan.

La tierra educa en silencio.

Aquellos años rurales lo marcaron profundamente y dejaron huella en su visión de servidor público.

El que conoce el campo conoce al país real.

La disciplina de lo cotidiano

Lejos de cuarteles y aulas, Javier encontró en la vida diaria otra forma de disciplina. El manejo de cuentas, la organización de los ranchos y la atención a los trabajadores fueron escuela de responsabilidad práctica.

El deber cotidiano forja carácter.

No había reflectores ni discursos, sólo resultados medidos en cosechas y jornales pagados. Ese aprendizaje silencioso se convertiría en uno de sus pilares de vida.

El servicio empieza en la tarea más simple.

Cada día cumplido era una victoria discreta, pero necesaria. Allí entendió que el servicio público no es distinto: también se mide en compromisos cumplidos.

La rutina también es patria.

La constancia en lo pequeño lo entrenó para ser constante en lo grande.

La grandeza comienza en lo sencillo.

Juventud en construcción

La suma de aulas, disciplina militar y trabajo en el campo fue formando un joven con temple y claridad. Javier García Paniagua se había probado en varios escenarios: el académico, el castrense y el rural. De todos salió con aprendizajes que lo fortalecieron.

La juventud es la fragua del destino.

Con apenas veinte años ya había vivido experiencias que muchos hombres no reúnen en toda una vida. No era un joven común: estaba destinado a caminar la senda del servicio.

Cada experiencia temprana se vuelve capital para el futuro.

Ese mosaico de formación lo colocaba en posición de mirar de frente a los desafíos venideros. Había probado la dureza del uniforme y la sencillez del campo.

El carácter se construye con piedras distintas.

Con esa base, la política no sería para él un salto al vacío, sino un paso natural.

Quien se forma en varias trincheras llega más completo al deber.

Primeros pasos en la política

Entre escritorios y aduanas, el inicio del servidor público

La puerta del PRI

En 1955, a los veinte años, Javier García Paniagua se afilió al Partido Revolucionario Institucional. No lo hizo por moda ni por ambición temprana, sino porque entendía que en aquel México del siglo XX el PRI era el vehículo natural para servir al país. El partido no era sólo estructura política, era también escuela de formación, disciplina y contacto directo con la gente.

El PRI era el puente hacia la vida pública.

Ingresó a sus filas como un joven disciplinado, observador y discreto. Su estilo llamaba la atención porque no buscaba reflectores: se enfocaba en cumplir tareas con precisión. Muy pronto comenzó a abrirse espacio en la Secretaría de Gobernación, donde inició su carrera administrativa.

El joven político aprendía en silencio lo que otros buscaban en discursos.

Ese ingreso al PRI fue el inicio de un largo recorrido en el que demostraría que su vocación de servicio era más fuerte que cualquier tentación de protagonismo.

Afiliarse era comprometerse con la historia de México.

Desde ese momento, cada cargo que ocupó fue asumido con la conciencia de pertenecer a un engranaje mayor.

Un partido no se honra con palabras, sino con trabajo constante.

El joven en Gobernación

En 1956, apenas un año después de su ingreso al PRI, entró a trabajar en la Secretaría de Gobernación. Aquellas oficinas, centro neurálgico de la política interna del país, serían su primera gran escuela en el servicio público.

Gobernación fue su aula de realidad política.

Allí entendió que la política no es teoría, sino gestión de equilibrios, diálogo permanente y firmeza en la decisión. Los pasillos de Bucareli le enseñaron a escuchar, a organizar y a mantener la calma en medio de la tensión.

El despacho público es una escuela más dura que cualquier academia.

Aprendió también que el poder exige paciencia, y que la política, lejos de ser espectáculo, es trabajo minucioso, muchas veces invisible para la gente común.

El poder verdadero se ejerce sin estridencias.

Ese joven funcionario comprendió que había encontrado su sitio: servir al Estado desde adentro, con discreción.

La política se aprende en los pasillos, no en los aplausos.

Oficios de frontera

En 1957, el gobierno lo envió a desempeñarse como comandante de aduanas en Chiapas y Sonora, y más tarde en la frontera de Baja California. Aquellos cargos no tenían glamour, pero exigían firmeza, honestidad y temple. En las aduanas conoció la cara más dura de la corrupción y del contrabando, y aprendió a resistir las tentaciones de poder fácil.

La frontera es la primera línea del deber.

El joven servidor público asumió esos encargos con responsabilidad, consciente de que allí estaba poniéndose a prueba no sólo su capacidad, sino su integridad. La aduana era un lugar de decisiones rápidas, donde cada firma podía significar justicia o complicidad.

El carácter se prueba donde la tentación es más fuerte.

Fue en esas experiencias donde se curtió, entendiendo que la política también significa decir no, cuando todos esperan un sí cómodo.

La integridad se mide en puestos incómodos.

De allí salió fortalecido y con un nombre respetado por superiores y subordinados.

El respeto se gana resistiendo, no cediendo.

El rostro del campo

Tras su paso por aduanas, en 1958 se incorporó como agente de la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana (CEIMSA), y poco después asumió la gerencia de la Mutualidad del Seguro Agrícola y Ganadero en Colima. Allí entró en contacto por segunda vez con el mundo campesino y comprendió la importancia de apoyar al sector rural.

El campo es el espejo más sincero de México.

Ese contacto lo marcó profundamente, pues entendió que la política debía responder no sólo a las ciudades, sino a los agricultores y ganaderos que sostenían la economía con esfuerzo silencioso.

El campesino enseña con la paciencia de la siembra.

La Mutualidad le permitió conocer de cerca problemas de créditos, seguros y pérdidas por desastres naturales. Esa experiencia sería clave para su futuro en la Secretaría de la Reforma Agraria.

La política social nace del campo.

En Colima se forjó un político sensible, práctico y comprometido con las causas del México profundo.

El que conoce al campo entiende a la nación entera.

Disciplina administrativa

En 1964 fue nombrado director gerente del Banco Regional Agrícola de Michoacán. Allí aprendió la importancia de la administración financiera y del apoyo institucional a quienes trabajan la tierra. Su trabajo fue reconocido por la seriedad y por la claridad con que manejó los recursos.

Administrar bien es también un acto político.

En esa etapa descubrió que la disciplina administrativa era el cimiento de la confianza pública. Sin cuentas claras no hay legitimidad, y él lo sabía.

La transparencia es el inicio de la autoridad moral.

Cada crédito entregado, cada apoyo validado, era un compromiso con campesinos reales, no con cifras abstractas.

La eficacia es una forma de justicia.

El Banco Regional lo consolidó como un servidor público confiable, capaz de dirigir con orden y rectitud.

La confianza se gana en la claridad de las cuentas.

Confianza temprana

En cada puesto que ocupó en esa primera etapa, Javier García Paniagua fue ganándose un lugar como funcionario confiable. No había todavía reflectores nacionales, pero ya había un nombre respetado en las oficinas y en el partido. La disciplina, la seriedad y el sentido de servicio eran sus cartas de presentación.

El respeto temprano anticipa la proyección futura.

La confianza que inspiraba en sus superiores y colegas fue la llave que le abriría las puertas del Senado en 1970. Ese sería el siguiente capítulo de su vida pública.

El futuro se abre con la llave de la confianza.

El joven jalisciense estaba listo para dar un salto mayor: de la administración a la política nacional.

El servidor serio siempre encuentra camino hacia arriba.

Lo que empezó como un modesto ingreso en Gobernación se había convertido ya en un destino ineludible.

La constancia convierte los comienzos en historia.

El ascenso legislativo

El joven senador de Jalisco y operador del PRI nacional

La primera candidatura

En 1970, con apenas treinta y cinco años, Javier García Paniagua buscó un escaño en la Cámara de Diputados representando a Autlán, su región natal. La política local lo conocía, pero la decisión del partido lo llevó más lejos: en lugar de diputado sería senador de la República. Aquel cambio de rumbo lo colocaba en la primera línea de la política nacional.

El destino político a veces se abre en otra puerta.

El Senado era un espacio reservado a figuras con peso específico, y su llegada allí era un voto de confianza del PRI en su disciplina y trayectoria. Era un reconocimiento temprano, pero también una exigencia.

El Senado era el escenario de las grandes decisiones.

Así comenzó una etapa en la que el joven jalisciense se colocaba al nivel de las discusiones nacionales.

Ser senador era un salto de provincia a nación.

Javier lo entendió y asumió el cargo con la sobriedad de quien sabe que representaba a su tierra y al país entero.

Un escaño es compromiso, no privilegio.

El escaño en el Senado

Durante seis años, de 1970 a 1976, formó parte de la Cámara Alta. En aquellas sesiones aprendió a moverse en un escenario donde convergían intereses de todo México. Su estilo discreto contrastaba con los discursos rimbombantes: prefería trabajar en comisiones y en acuerdos.

El Senado fue su escuela de Estado.

Su carácter callado pero efectivo le ganó respeto entre colegas. No era el orador más brillante, pero sí uno de los más firmes.

La solidez pesa más que la elocuencia.

Se distinguió por su presencia constante, por la puntualidad y por la seriedad con que asumía cada debate.

La puntualidad también es política.

Ese paso por el Senado lo consolidó como un hombre de Estado, listo para tareas mayores.

El Senado fue el trampolín hacia mayores responsabilidades.

Voces y pasillos de poder

El Senado no sólo eran discursos y sesiones: también eran pasillos, acuerdos discretos y negociaciones en lo interno del PRI. Javier aprendió a escuchar y a sumar, a construir redes que lo sostendrían en su futuro político.

La política real se teje en los pasillos.

En aquellos años estableció vínculos con senadores de todo el país, extendiendo su influencia más allá de Jalisco.

El poder también es relación humana.

Fue así como empezó a sonar su nombre en círculos cercanos a la dirigencia nacional.

Los pasillos guardan decisiones que cambian destinos.

Su estilo no era de confrontación, sino de suma, lo que le ganaba aliados valiosos.

El operador nace en la discreción.

El operador del PRI

Además de senador, fue subsecretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Desde esa posición se convirtió en un operador de peso, recorriendo el país como delegado en más de quince estados. Esa labor le dio contacto directo con gobernadores, líderes locales y estructuras partidistas.

El operador es la columna del partido.

Su tarea era garantizar unidad, resolver conflictos internos y preparar campañas. Allí demostró su talento para escuchar y decidir con prudencia.

El PRI confiaba en su disciplina y lealtad.

En cada estado que visitaba, dejaba la impresión de hombre serio, confiable y eficaz.

La lealtad partidista era su carta fuerte.

Ese papel de operador fue clave para que se consolidara como un priísta de primera línea.

La política interna también es arte de equilibrio.

Un rostro joven en la política nacional

En aquellos años setenta, el PRI era un partido de estructuras rígidas y rostros maduros. Javier García Paniagua representaba algo distinto: juventud con disciplina, seriedad sin arrogancia. Era la promesa de un futuro con continuidad.

La juventud no era debilidad, era impulso.

Muchos lo miraban como parte de una nueva generación que debía tomar el relevo de los viejos cuadros.

El rostro joven del PRI daba confianza de futuro.

Era ejemplo de que la disciplina podía ir de la mano con la frescura de ideas.

La renovación necesita disciplina.

Ese equilibrio lo hacía destacar entre sus contemporáneos.

La juventud disciplinada es semilla de Estado.

Redes y alianzas

Durante su etapa como senador y dirigente del PRI, Javier consolidó una red de relaciones que lo acompañarían toda su vida. Gobernadores, legisladores y líderes regionales confiaban en él. Su nombre comenzaba a colocarse entre los cuadros con futuro dentro del sistema político mexicano.

Las redes políticas son capital para el futuro.

Su capacidad de diálogo lo hizo cercano a distintos grupos internos del partido.

El que dialoga, suma.

Esa suma de amistades políticas sería clave en los años por venir, cuando las decisiones de Estado se pusieran sobre la mesa.

Las alianzas definen el porvenir.

En aquellos años setenta, Javier García Paniagua se consolidaba ya como figura nacional.

El futuro se construye con nombres y manos amigas.

Seguridad y poder

Al mando de la Dirección Federal de Seguridad

El nombramiento inesperado

El 1 de diciembre de 1976, al iniciar el sexenio de José López Portillo, Javier García Paniagua recibió uno de los encargos más delicados de la vida pública: fue nombrado jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). El joven político jalisciense, hasta entonces senador y operador del PRI, pasaba a ocupar la silla de la policía política más poderosa del país.

El poder a veces llega envuelto en sorpresa.

El nombramiento era un mensaje claro: el presidente confiaba en él para resguardar la seguridad interior y la estabilidad del sistema. No era un cargo visible, pero sí un puesto donde se decidían silenciosamente los destinos de la política mexicana.

La seguridad nacional es un poder que se ejerce en silencio.

Así comenzó una etapa que pondría a prueba su temple y lo colocaría en la zona más delicada de la gobernabilidad.

El deber se multiplica en los sótanos del Estado.

Era, en muchos sentidos, el ascenso a un círculo donde pocos podían entrar y de donde salían cargados de responsabilidad.

El silencio es también un uniforme del poder.

La confianza presidencial

El presidente López Portillo no eligió a Javier por azar. Su disciplina, su seriedad y el prestigio de su apellido le daban garantías de lealtad. Además, su vínculo con Margarita López Portillo, hermana del presidente, reforzaba la confianza.

La confianza es la moneda más alta del poder.

En aquellos años, la DFS era el guardián del régimen. Tener a Javier al frente era asegurar que la institución respondiera directamente al presidente, sin intermediarios.

El poder se deposita en quien sabe sostenerlo.

El vínculo con la familia presidencial se convirtió en un respaldo que le permitió actuar con firmeza.

La cercanía al poder también es una forma de responsabilidad.

La lealtad de Javier al presidente se mantuvo siempre incuestionable.

La lealtad es el lenguaje más claro de la política.

El peso de la inteligencia

La DFS no era una oficina común: era el cerebro de la seguridad interior, con agentes desplegados en todo el país, capaces de infiltrar movimientos, seguir líderes opositores y neutralizar amenazas. Dirigir esa maquinaria exigía carácter y frialdad.

La inteligencia es el rostro invisible del poder.

García Paniagua asumió el mando con un estilo sobrio, evitando protagonismos. Su papel era garantizar estabilidad en tiempos convulsos.

El director de seguridad carga con secretos que no aparecen en libros.

Cada informe, cada carpeta, cada decisión pasaba por su escritorio con la seriedad de quien sabía que de ello dependía la paz pública.

El poder más grande es el que no se ve.

Era un puesto que demandaba temple y visión de Estado.

El que guarda la seguridad guarda también la historia.

Tiempos de turbulencia

El México de los setenta enfrentaba guerrillas, secuestros y movimientos sociales radicalizados. La DFS estaba en el centro de esa tormenta, y Javier debió coordinar operativos, tomar decisiones rápidas y asegurar que el país no se desbordara en el caos.

La seguridad se mide en noches sin sobresaltos.

El reto era contener sin romper, controlar sin desbordar. Era una tarea dura, donde el margen de error era mínimo.

El temple se prueba en la turbulencia.

Los informes diarios daban cuenta de la complejidad del momento: estudiantes inconformes, campesinos organizados, grupos armados en el norte y sur del país.

El país era un tablero de tensiones constantes.

En medio de ese escenario, Javier sostuvo la línea con firmeza.

El deber no se negocia en medio de la tormenta.

La sombra y la discreción

Ser jefe de la DFS significaba vivir en la sombra: sin discursos públicos, sin fotos en primera plana. El trabajo estaba hecho para permanecer invisible, pero sus efectos se sentían en la estabilidad del país.

La sombra también es territorio del deber.

Javier comprendió que en ese cargo el éxito se medía en la ausencia de crisis, no en los aplausos. La discreción era su mejor herramienta.

El político discreto es el que sostiene sin ser visto.

La función no daba popularidad, pero sí construía confianza en la élite política.

El que trabaja en silencio multiplica su eficacia.

Esa etapa lo fortaleció como figura confiable dentro del círculo presidencial.

El silencio también es poder.

La salida y continuidad en el poder

En agosto de 1978 dejó la dirección de la DFS, entregando el cargo a Miguel Nazar Haro. Pero su influencia no terminó allí: seguía siendo hombre cercano al presidente y mantenía ascendencia sobre la institución.

El poder no se abandona: se transforma.

Su salida fue más un enroque político que un retiro. Pasó a la Subsecretaría de Gobernación, con nuevas tareas y mayor visibilidad pública.

La continuidad también es una forma de poder.

Dejaba atrás los sótanos de la seguridad, pero llevaba consigo la experiencia de haber manejado los secretos más delicados del Estado.

La experiencia se vuelve capital político.

El exjefe de la DFS se transformaba en un funcionario listo para mayores responsabilidades.

El que conoce las entrañas del poder, aprende a dirigirlo.

La antesala de la Presidencia

Entre Reforma Agraria, el PRI y el sueño de la candidatura

La mano en Gobernación

En 1978, tras dejar la Dirección Federal de Seguridad, Javier García Paniagua fue nombrado Subsecretario de Gobernación. El cargo lo colocaba en el centro de la política interior del país. En Bucareli se decidían los equilibrios entre partidos, las negociaciones con gobernadores y la vigilancia de la estabilidad nacional. Javier asumió esa responsabilidad con la seriedad que lo caracterizaba, construyendo un perfil de funcionario sobrio y confiable.

Gobernación fue su trampolín hacia mayores retos.

El joven jalisciense ya no era sólo un operador de partido: se había convertido en un funcionario con peso propio. Su disciplina y su temple lo hacían destacar en las reuniones del gabinete.

La Subsecretaría era antesala de Palacio.

Cada día significaba mediar entre intereses diversos, contener crisis y sostener la gobernabilidad. Era un laboratorio de Estado, y Javier se movía con soltura.

El funcionario sobrio es el que más confianza inspira.

Ese paso por Gobernación lo preparó para retos aún mayores.

La política interior fue su escuela más exigente.

Reforma Agraria como plataforma

En abril de 1980, el presidente lo designó Secretario de la Reforma Agraria. El campo mexicano, con sus ejidos, sus conflictos de tierra y su historia de luchas campesinas, se convirtió en el terreno donde Javier debía demostrar su capacidad de escucha y resolución. La secretaría era clave para mantener la paz social en el país rural.

El campo volvió a ser su maestro.

Conocedor de la vida rural por su juventud en los ranchos familiares, Javier se sintió en terreno conocido. Las asambleas ejidales, las giras por comunidades y las largas reuniones con líderes campesinos se volvieron parte de su rutina.

El campesino era rostro y razón de su gestión.

Su gestión buscó agilizar trámites, resolver disputas y entregar tierras con justicia. No era tarea fácil, pero su estilo directo y sin adornos generaba confianza en los interlocutores.

La tierra era el terreno más fértil para su liderazgo.

Reforma Agraria se convirtió en una plataforma política de primer orden: lo proyectó al escenario nacional.

El que entiende al campo entiende a México.

El liderazgo del PRI

En marzo de 1981, Javier García Paniagua fue designado presidente nacional del PRI. La noticia sorprendió a muchos, pues tradicionalmente quien ocupaba esa silla no aspiraba a la candidatura presidencial. Pero en su caso la regla parecía romperse: su cercanía con el presidente y su presencia pública lo mantenían como aspirante fuerte.

El PRI era la antesala de Los Pinos.

Desde el partido recorrió el país, animó a la militancia y buscó revitalizar las estructuras. Era un momento de incertidumbre económica, y el partido necesitaba un rostro confiable.

El líder partidista era presidenciable por definición.

Su estilo serio pero cercano lo hizo ganar simpatías en varios sectores. Militantes y cuadros medios lo veían como el posible sucesor.

El partido era la plataforma de su sueño mayor.

Los reflectores lo seguían en cada mitin, en cada reunión de comité estatal. Javier era ya parte de la fotografía sucesoria.

El liderazgo era también una prueba de fuego.

La gira de la esperanza

Al frente del PRI, Javier realizó giras intensas por estados y municipios. Dondequiera que iba, la militancia lo recibía con entusiasmo. Para muchos era un priísta distinto: disciplinado, firme, pero también cercano a la gente.

La gira era ensayo de campaña.

Cada discurso, cada apretón de manos, cada recorrido tenía el aire de preludio presidencial. No podía hacer campaña abierta, pero sus palabras transmitían esperanza.

El contacto con la base lo hacía más fuerte.

En esas giras, se fue perfilando como favorito entre los militantes. Su figura parecía encarnar la continuidad del sistema con rostro renovado.

El entusiasmo popular lo perfilaba como opción real.

Era el momento más alto de su carrera política.

La esperanza parecía materializarse en su figura.

La frase que hizo historia

En una de esas giras, al ser cuestionado por la prensa sobre la sucesión presidencial, pronunció una expresión que se volvería icónica: “¡Al término de la distancia!”. La frase provenía del mundo deportivo, de las carreras en las que nada se decide hasta cruzar la meta. Con ella, Javier reconocía sutilmente que estaba en la contienda, y que el resultado se conocería al final.

La metáfora deportiva se volvió metáfora política.

Era un destape velado. El sistema priísta exigía silencio, pero él rompió esa regla con elegancia. Los periódicos titularon la frase, la militancia la convirtió en consigna, y su nombre quedó en el centro de la conversación nacional.

El silencio roto lo colocó en la foto sucesoria.

Muchos lo vieron como la carta fuerte: joven, disciplinado y con temple probado. La frase encendió esperanza.

La esperanza se encendió en la militancia.

Era la primera vez que un aspirante del PRI admitía, aunque fuera de manera indirecta, su deseo de ser presidente. Con cinco palabras desafió la tradición del silencio.

Una frase puede definir un destino.

A partir de entonces, toda su trayectoria se leyó a la luz de esas palabras.

La sucesión lo tenía en la mira.

El destape ajeno

El 25 de septiembre de 1981, el presidente López Portillo anunció que el candidato del PRI sería Miguel de la Madrid. La crisis económica inclinó la balanza hacia un perfil técnico. La metáfora de la carrera se volvía amarga: Javier había corrido con disciplina.

El 25 de septiembre de 1981 la meta se decidió sin él.

En público, Javier aceptó la decisión con disciplina; en privado, fue un golpe duro. Había estado a un paso de la banda presidencial, y debió asumir con sobriedad la derrota.

En público, disciplina; en privado, un golpe seco.

El 14 de octubre fue relevado de la presidencia del PRI y enviado a la Secretaría del Trabajo. Dos meses después, el 28 de diciembre, renunció por quebrantamiento de salud. Su oportunidad presidencial había concluido.

El relevo en el PRI cerró la puerta que había abierto su trabajo.

Con el destape ajeno no sólo terminó su oportunidad personal: también comenzó una nueva etapa en el PRI. Los tecnócratas tomaban el mando, desplazando a la generación de políticos clásicos. Javier quedó como frontera histórica entre dos eras.

La política mexicana encontró en ese desenlace un parteaguas generacional.

El final de una carrera y el legado

Del retiro político al recuerdo familiar y nacional

La renuncia y el retiro

Tras su salida de la dirigencia del PRI y de la Secretaría del Trabajo en 1981, Javier García Paniagua se retiró de la vida política activa. Había estado en la antesala de la Presidencia y el golpe fue duro. Decidió replegarse en Jalisco, tierra de su origen, donde pasaría una temporada alejada de reflectores.

El retiro fue también una forma de dignidad.

Su ausencia en los círculos de poder se interpretaba como un silencio cargado de significado. No había traición ni ruptura pública: sólo el silencio de quien entiende que la política también sabe cerrar puertas.

El silencio también es una respuesta política.

En esos años, la política mexicana comenzó a transformarse con los tecnócratas. Javier observaba desde lejos, sabiendo que su estilo y su generación habían quedado en la orilla del sistema.

La orilla del sistema también es un lugar de memoria.

Para muchos, fue un retiro prematuro; para él, fue la consecuencia lógica de un destino interrumpido.

El retiro no fue derrota: fue aceptación de la realidad.

El regreso inesperado

En 1988, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la Presidencia, Javier volvió a ocupar un cargo público. Fue nombrado responsable de la Secretaría General de Protección y Vialidad en el Distrito Federal, la jefatura de la policía capitalina. El retorno sorprendió a muchos, pero mostró que su prestigio de hombre confiable seguía vigente.

El regreso fue señal de confianza renovada.

Su gestión en la policía capitalina no buscó protagonismo: se enfocó en mantener el orden y en reorganizar la institución. Era un regreso modesto comparado con sus sueños presidenciales, pero significativo para alguien que había estado en la cima política.

El que sirve de nuevo demuestra vocación intacta.

En 1991, Salinas lo designó director de la Lotería Nacional. Desde allí trabajó en programas de asistencia pública, cerrando su ciclo político con discreción y eficacia.

La discreción fue su estilo constante.

En 1993 renunció definitivamente, retirándose ahora sí de toda función oficial.

El retiro definitivo fue también un acto de congruencia.

Últimos encargos públicos

Su paso por la policía capitalina y la Lotería Nacional fueron sus últimos encargos públicos. No hubo escándalos ni conflictos: cumplió con sobriedad y se retiró sin buscar reflectores. Fue la forma en que quiso cerrar su carrera.

El final de su carrera fue silencioso pero digno.

Para muchos, Javier fue el ejemplo del político que supo manejar el ascenso y el declive con la misma serenidad.

La serenidad también es un legado.

Sus últimos cargos confirmaron lo que siempre lo distinguió: eficacia discreta y responsabilidad.

El que termina con dignidad ya ha ganado.

Así, en el ocaso de su vida pública, mantuvo intacto el respeto de quienes lo conocieron.

El respeto final se gana en el silencio.

El hombre de familia

Más allá de la política, Javier fue esposo y padre. Estuvo casado primero con Olivia Morales, con quien tuvo seis hijos, y más tarde con la actriz María Sorté, con quien tuvo dos más, entre ellos Omar García Harfuch, hoy figura pública destacada. La familia fue siempre refugio y orgullo para él.

La familia fue su refugio más profundo.

En medio de derrotas políticas, encontraba fuerza en el hogar. Sus hijos fueron testigos de su disciplina y de su carácter.

El hogar es la primera y última fortaleza.

La política puede cambiar, pero la familia permanece. Ese fue uno de sus aprendizajes vitales.

El padre austero también fue cariñoso.

Sus descendientes continúan su nombre en distintos ámbitos, recordando al hombre que nunca dejó de ser ejemplo en casa.

El legado más íntimo se escribe en la familia.

El adiós en Guadalajara

El 25 de noviembre de 1998, Javier García Paniagua falleció en Guadalajara a causa de un infarto. Tenía 63 años. Su muerte fue discreta, sin honores desmedidos, pero con el reconocimiento de quienes lo recordaban como el hombre que pudo haber sido presidente.

Su adiós fue tan sobrio como su vida.

Fue despedido en su tierra, acompañado por familia y amigos. Para muchos, aquel día se cerraba una página de la historia del PRI clásico.

El adiós discreto también es grandeza.

La noticia recorrió el país con la sensación de que partía alguien que había cargado con el deber hasta el final.

Partió con la frente en alto.

Su legado, aunque no culminó en la Presidencia, quedó en la memoria de quienes lo conocieron.

El recuerdo sobrio suele ser el más duradero.

Un legado en la memoria

El nombre de Javier García Paniagua sigue siendo recordado como el de un político disciplinado, leal y sobrio. No alcanzó la Presidencia, pero estuvo cerca y dejó una marca de dignidad. Su historia es la de un hombre que supo vivir el poder con responsabilidad y retirarse con serenidad.

El legado no siempre se mide en cargos.

Para algunos, fue el último representante de una generación de políticos con temple clásico. Para otros, fue el símbolo de lo que el sistema decidió truncar.

El símbolo también es herencia.

Hoy su figura se recuerda con respeto, como la de un hombre que entendió que el poder es pasajero, pero el deber es permanente.

El deber cumplido es la forma más alta de poder.

Su memoria permanece no como la de un presidente frustrado, sino como la de un servidor público íntegro.

El recuerdo de Javier es el recuerdo de un deber vivido a plenitud.

(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

La política que suma y la política que estorba

Entre la altura de miras y la mezquindad del reflector

El lenguaje del respeto

En la política, no siempre son los discursos los que marcan la diferencia; a veces basta con un gesto para enviar un mensaje más poderoso que cualquier conferencia de prensa.

El verdadero poder no se refleja en las cámaras, sino en la confianza de la gente.

La presencia conjunta de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Libia Dennise García fue prueba de que es posible construir por encima de los colores partidistas.

Cuando la política se vive con altura, los intereses partidistas dejan de ser muro y se convierten en puente.

Ambas mandatarias mostraron que la cooperación no requiere uniformidad ideológica, sino voluntad de trabajar por objetivos comunes.

La coordinación sincera es la mejor forma de traducir el poder en bienestar colectivo.

El contraste con lo que ocurrió en otro espacio del mismo estado no pudo ser más notorio.

Los gestos de respeto pesan más que los gritos de confrontación.

El espectáculo de la confrontación

Mientras en un escenario se tejían coincidencias, en otro la política se reducía a un forcejeo estéril.

Cuando la política se convierte en espectáculo, los problemas reales quedan en segundo plano.

El secretario general de Morena en Guanajuato, Jesús Ramírez Garibay, decidió confrontar al secretario de Infraestructura estatal por un tema de créditos y reconocimientos.

No hay obra pública que valga si el debate se encierra en el ego de los funcionarios.

Ese episodio reflejó lo que lastima tanto a la ciudadanía: la incapacidad de algunos actores para salir de la trinchera y pensar en soluciones colectivas.

La confrontación vacía no construye futuro, solo desgasta a la sociedad.

Mientras unos actúan como si la política fuera un escenario de reflectores, otros prefieren hablar en el lenguaje de la cooperación.

El liderazgo auténtico no se mide en volumen de voz, sino en capacidad de tender puentes.

La diferencia entre sumar y dividir

Guanajuato enfrenta retos demasiado grandes para perderse en discusiones estériles.

El aplauso nunca ha llenado un plato en la mesa, pero una obra bien hecha sí transforma la vida cotidiana.

La coordinación mostrada por Sheinbaum y Libia debería ser referente: dos mujeres que, pese a las diferencias de origen político, supieron colocar por encima de todo el bienestar común.

La política de altura se mide en la disposición de construir, no en la obsesión de brillar.

Esa capacidad de coincidir en lo esencial es lo que la ciudadanía exige de sus gobernantes.

Cuando dos liderazgos deciden cooperar, el mensaje es que las divisiones no son destino, sino oportunidad de unidad.

La sociedad no espera discursos interminables, espera soluciones palpables.

La política que divide siempre fracasa; la que suma deja huella.

La política que merece la ciudadanía

El futuro de Guanajuato no se resolverá en discusiones sobre a quién corresponde el mérito de una obra.

La ciudadanía no pide héroes ni estrellas: exige soluciones concretas a sus problemas diarios.

El ejemplo de coordinación entre la presidenta y la gobernadora debería ser suficiente lección para quienes aún creen que la política es una competencia de egos.

La política que se centra en la gente no necesita reflectores; brilla sola en la obra cumplida.

Al final, lo único que permanecerá no serán las medallas, sino los resultados.

Los resultados son la única legitimidad duradera de cualquier gobierno.

Guanajuato necesita más acuerdos y menos pleitos; más voluntad de sumar y menos empeño en dividir.

Cuando importa la gente, sobran los reflectores.

(By operación W).

Vuestra soy, para Vos nací

(Santa Teresa de Ávila)

Vuestra soy, para Vos nací: ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, pues me criasteis, vuestra, pues me redimisteis, vuestra, pues que me sufristeis, vuestra, pues que me llamasteis. Vuestra, porque me esperasteis, vuestra, pues no me perdí: ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo le pongo en vuestra palma: mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición. Dulce Esposo y Redención pues por vuestra me ofrecí: ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida; dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad; dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué queréis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza, dadme infierno o dadme cielo, vida dulce, sol sin velo: pues del todo me rendí, ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración; si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no esterilidad. Soberana Majestad, sólo hallo paz aquí: ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando quiero por amor holgar; si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando: decid dónde, cómo y cuándo, decid dulce Amor, decid: ¿Qué mandáis hacer de mí? Haga fruto o no lo haga, esté callando o hablando, muéstrame la ley mi llaga, goce de Evangelio blando; esté penando o gozando, sólo Vos en mí vivid. ¿Qué mandáis hacer de mi?

Si quieres escucharlo desde: Cor Nou

Sobre el poema:

Vuestra soy: un voto de fuego

Santa Teresa y la liturgia de pertenecer

La fórmula de la pertenencia

El verso inaugural no es una metáfora amable: es un contrato espiritual. Al decir “Vuestra soy”, la voz teresiana firma, con su propia identidad, una cesión definitiva del yo. No se entrega una emoción pasajera; se entrega el ser entero, con su memoria, sus heridas y su futuro.

“Vuestra soy” es una identidad pronunciada como promesa y como ley interior.

El segundo hemistiquio —“para Vos nací”— completa la ecuación del sentido: la vida no solo pertenece, también se orienta. La finalidad no es abstracta; es relación viva con el Tú divino que da forma a cada gesto.

Nacer “para Vos” convierte la biografía en vocación y el tiempo en ofrenda.

En el poema, la pertenencia no despoja dignidad; la consuma. Lo que parece renuncia, en realidad, inaugura un modo más alto de existir: ser de Alguien que sostiene y transfigura.

La entrega teresiana no es obediencia ciega: es lucidez enamorada.

Por eso, los versos rehúyen el ornamento excesivo: buscan la transparencia de una verdad que no necesita adornos para imponerse con suavidad y firmeza.

El sujeto se nombra para salir de sí y entrar en una alianza que lo ensancha.

En la medida en que esa alianza se pronuncia, lo humano deja de girar sobre sí mismo y aprende la gramática de la dependencia amorosa.

Pertenecer no reduce: concentra y purifica el deseo hacia su fuente.

Un amor que despoja

El amor del poema no es afecto fluctuante, sino decisión estable: una voluntad configurada por el Amor con mayúscula. De ahí su tono de absoluta radicalidad: si todo es de Dios, nada puede reclamarse en propiedad privada del yo.

La pertenencia amorosa vacía las manos para que puedan recibirlo todo.

Santa Teresa invierte los términos: no se pierde al dar, se pierde al retener. Al soltar, el alma se vuelve ligera y disponible; al aferrarse, se vuelve estrecha y temerosa.

Lo que se entrega deja de ser peso y se convierte en música interior.

La experiencia teresiana no ignora la fragilidad; la atraviesa. Precisamente el límite se vuelve lugar de visita, espacio donde lo divino se inclina sin humillar.

El amor que despoja no humilla: levanta y dignifica lo pequeño.

Por eso, la afirmación de pertenencia es al mismo tiempo una afirmación de libertad: liberados de la tiranía del capricho, entramos en la lógica de la fidelidad.

La libertad cristiana nace cuando el amor deja de ser un sentimiento y se hace pertenencia.

La continuidad del “para Vos” vuelve hábito lo que comenzó como impulso: perseverar hasta que la entrega sea respiración cotidiana.

Donde el amor reina, la voluntad aprende a querer lo que debe.

Silencio y voluntad

El poema sugiere una pedagogía del silencio. No es mutismo ni evasión, es el callar del yo para escuchar el timbre de la Voluntad que salva. La poesía se vuelve disciplina interior: un modo de educar el deseo.

El silencio no apaga la voz: la vuelve nítida para el llamado.

La voluntad, entonces, ya no empuja contra Dios; se pliega con docilidad inteligente. La obediencia teresiana no es servilismo: es arte de consonancia, como cuerda afinada que vibra con la nota justa.

Cuando la voluntad se rinde, el corazón aprende a descansar.

En esta escuela, el dolor no queda fuera: se integra sin dramatismos. La prueba confirma la pertenencia, no la contradice; la hace más verdadera.

La cruz no es interrupción del amor, sino su gramática más alta.

Así, el yo mengua no por desprecio de sí, sino por amor mayor. Y en ese menguar encuentra plenitud: dar paso a Otro que sabe, que guía, que sostiene.

Menguar por amor es crecer hacia dentro.

La voluntad pacificada se vuelve fuente de alegría sobria: una serenidad que no depende de resultados, sino de la presencia.

La obediencia madura es libertad en clave de confianza.

Seguridad de la confianza

La confianza que respira el poema no es ingenuidad; es memoria agradecida. Quien se sabe mirado y sostenido acepta el futuro sin cálculo. El “para Vos” se prolonga en un “con Vos” que acompaña cada jornada.

La confianza cristiana es una memoria que se hace esperanza.

En esa seguridad, el temor cambia de signo: ya no paraliza, orienta. La vulnerabilidad no es amenaza, sino lugar de encuentro en el que la gracia encuentra espacio.

El amparo divino no suprime la noche, pero enciende una lámpara dentro.

La voz teresiana elige la sencillez para no traicionar el centro. Nada de barroquismos: economía expresiva que deja ver lo esencial sin ruidos.

La sencillez es la forma más alta de precisión espiritual.

Confiar, por fin, es dejar que Dios sea Dios. Es desistir de la obsesión por el control y abrir la mano para recibir lo que llega como don.

Donde hay confianza, la paz no es frágil: es resistencia dulce.

Esa paz no evade la historia; la habita. Vuelve creativo el sufrimiento y sobria la alegría, sin exhibicionismos ni derrotismos.

Esperar en Dios es aprender el ritmo de lo eterno en lo cotidiano.

Legado y camino

“Vuestra soy, para Vos nací” sigue siendo brújula porque ofrece un modo de vivir, no solo un modo de rezar. La pertenencia transforma el trabajo, las relaciones, la palabra; todo se vuelve lugar de fidelidad.

La mística de Teresa es ética encarnada, no abstracción devota.

El poema sobrevive a su siglo porque responde a una pregunta que no caduca: ¿a quién pertenezco? La cultura propone dueños múltiples; Teresa recuerda el Dueño verdadero.

Quien sabe a quién pertenece, sabe a qué esperanza se debe.

Convertido en herencia, el texto invita a ser leído como examen del corazón. No es consigna, es espejo: cada línea pregunta por el grado real de nuestra entrega.

El amor total no admite zonas neutrales: pide totalidad.

Seguir este camino no significa impecabilidad, sino constancia humilde. Caer y volver a la pertenencia; dudar y volver a decir “Vuestra soy”.

La perseverancia es el nombre cotidiano del amor fiel.

Así, el lector —creyente o no— descubre una humanidad más ancha: la que se deja habitar por un Tú que eleva y sostiene sin poseer como el mundo posee.

El legado de Teresa es simple y exigente: pertenecer para amar mejor.

Sobre el autor:

Santa Teresa de Ávila: el fuego que se hizo palabra

Vida y obra de la mujer que transformó la mística en camino

Infancia y vocación temprana

Santa Teresa nació en Ávila en 1515, en una España convulsionada por reformas y conquistas. Desde pequeña mostró un espíritu inquieto, una mezcla de fervor y rebeldía que marcaría toda su vida.

La infancia de Teresa se iluminó con historias de santos que despertaban en ella un deseo ardiente de entrega total.

En compañía de su hermano Rodrigo, llegó incluso a fantasear con viajar a tierras lejanas para alcanzar el martirio, como si la aventura espiritual fuera inseparable de la geografía del sacrificio.

En esa niña que huía hacia horizontes imposibles se dibujaba ya la fuerza de una vocación incontenible.

Su hogar fue escuela de contradicciones: un padre severo y piadoso, una madre sensible y amante de la lectura, ambos formando un carácter que aprendería a unir disciplina y ternura.

La vocación no se presentó como un rayo fulminante, sino como un río que, desde temprano, buscaba su cauce en lo divino.

Aquella adolescencia, entre juegos, lecturas y rebeldías, fue incubando la certeza de que la vida de Teresa no estaría destinada a la rutina común.

Lo extraordinario ya latía en su corazón antes de que la Iglesia lo reconociera en sus obras.

El claustro y la primera transformación

Entró en el convento de la Encarnación a los veinte años, después de resistencias y dudas familiares. La decisión no fue fácil: el convento no era el lugar sereno que imaginaba, sino un espacio de tensiones sociales y espirituales.

El claustro no apagó su ímpetu, lo afinó con pruebas y enfermedades que templaron su espíritu.

Durante años sufrió crisis físicas y espirituales que la llevaron a cuestionarse a sí misma y a la vida religiosa que había abrazado.

La enfermedad se volvió maestra: la obligó a reconocer sus límites y a abrirse al misterio con humildad.

En esos años descubrió que la oración no era un rito mecánico, sino un diálogo vivo con Dios que transformaba desde dentro.

Su experiencia mística no nació del éxtasis repentino, sino del desgaste cotidiano de quien lucha por mantenerse fiel.

Los primeros pasos de su vida conventual estuvieron marcados por el dolor y la fragilidad, pero también por una fuerza que comenzaba a revelarse.

Allí, entre muros y silencios, Teresa empezó a intuir que debía reformar no solo su vida, sino también la vida de la Iglesia.

La reforma como misión

La voz interior se volvió mandato: reformar la Orden del Carmelo, devolverle su pureza y su espíritu de recogimiento.

La reforma carmelitana fue el proyecto vital que convirtió a Teresa en arquitecta espiritual y fundadora incansable.

Enfrentó resistencias durísimas: autoridades religiosas, conventos reacios y hasta sospechas de la Inquisición.

Cada convento fundado era una conquista espiritual y, al mismo tiempo, un acto de valentía frente a la incomprensión.

Su obra no consistió solo en ladrillos y reglas, sino en una nueva visión de la vida interior, basada en la oración, la pobreza y la fraternidad.

El camino reformador la volvió peregrina de Dios, viajera incansable por tierras hostiles y corazones cerrados.

Lejos de debilitarse, cada oposición la fortalecía: su palabra ganaba autoridad en la medida en que se sostenía en la experiencia viva.

La reforma fue la manera en que Teresa hizo visible que su fe no era encierro, sino dinamismo creador.

Escritora y mística universal

A la par de su obra reformadora, Teresa escribió textos que se convirtieron en clásicos de la literatura espiritual.

“El Libro de la Vida”, “Camino de Perfección” y “Las Moradas” son testimonios de una experiencia interior que aún hoy sigue inspirando.

Su estilo no es erudito ni frío; es cercano, sincero y lleno de imágenes que traducen lo inefable en metáforas comprensibles.

Escribió como quien conversa, no como quien dicta dogmas: su pluma es confesión y testimonio, no tratado académico.

Su legado literario abrió una ventana para que el mundo comprendiera la riqueza de la experiencia mística.

La palabra fue para ella una prolongación de la oración, un medio para enseñar y acompañar a quienes deseaban seguir su camino.

Con cada página, Teresa reveló que la mística no era privilegio de pocos, sino una posibilidad real para todo corazón dispuesto.

El genio literario de Teresa convirtió su experiencia personal en herencia universal.

Muerte, santidad y herencia

Santa Teresa murió en 1582, dejando una obra que marcó no solo a la Iglesia, sino a la literatura y a la cultura occidental.

Su canonización fue el reconocimiento oficial de una santidad que ya vivía en el corazón del pueblo.

En 1970 fue proclamada Doctora de la Iglesia, una de las primeras mujeres en recibir ese título, confirmando la fuerza intelectual y espiritual de su legado.

El tiempo no ha podido desgastar la frescura de su palabra, porque habla desde lo más íntimo del alma humana.

Santa Teresa no fue solo monja y escritora: fue mujer libre, reformadora, visionaria y testigo de que la fe puede cambiar la historia.

Su herencia es un llamado a vivir la espiritualidad no como huida, sino como transformación del mundo.

Cada generación vuelve a ella con nuevas preguntas, y siempre encuentra respuestas que arden como brasas en la oscuridad.

El fuego de Ávila sigue encendido en quienes buscan un amor que no se apague.

(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

/… Luces que nunca se apagan

Los cines de Guanajuato como memoria viva de un pueblo que aprendió a soñar en la penumbra.

La primera chispa

El cine llegó al Bajío como un destello inesperado. Una sábana blanca, un proyector tembloroso y un público incrédulo bastaron para encender una tradición que marcaría a ciudades enteras. Desde entonces, cada marquesina iluminada fue promesa de asombro y comunidad.

El cine no fue solo entretenimiento: fue identidad compartida.

Las familias acudían con la misma emoción con que se entra a un templo: con respeto y alegría. La penumbra guardaba secretos, primeras risas, primeros amores.

En cada butaca nació una historia personal que se volvió parte de la historia colectiva.

Así, León, Irapuato, Guanajuato capital, Celaya, San Miguel de Allende, Salamanca y Silao encontraron en sus salas un espejo del mundo y un reflejo de sí mismos.

La luz del proyector era la llama con la que cada ciudad se descubría moderna.

Ciudades que se miraron en la pantalla

Cada municipio vivió el cine a su manera. León lo convirtió en faro de modernidad; Irapuato lo abrazó como costumbre temprana; Guanajuato capital lo mezcló con sus túneles y teatros coloniales; Celaya lo hizo suyo entre incendios y nostalgias.

Cada ciudad tuvo su propio guion, pero todas compartieron el mismo escenario: la pantalla.

San Miguel de Allende sumó al cine a su vocación artística, Salamanca lo convirtió en respiro frente al humo industrial, y Silao lo atesoró en el Cine Montes, palacio popular que aún late como teatro.

Los cines fueron puentes entre tradición y modernidad.

Más que edificios, fueron testigos de generaciones, cajas de memoria que aún hoy siguen proyectando emociones en el recuerdo.

El eco de esas salas permanece en la vida de quienes las habitaron.

La herencia de las marquesinas

Hoy, muchos de esos cines han cerrado o cambiado de piel. Sin embargo, en las calles de Guanajuato todavía se siente el resplandor de aquellas marquesinas encendidas. Las fotografías amarillentas, los relatos de abuelos y las piedras que guardan el eco de los aplausos mantienen viva su herencia.

El cine sobrevive en la memoria, aunque las salas se hayan apagado.

Lo que alguna vez fueron palacios de celuloide hoy son templos de nostalgia y orgullo cultural. Las nuevas generaciones heredan no solo un recuerdo, sino una manera de comprender la vida.

En cada relato de esas pantallas hay un pedazo de la identidad guanajuatense.

Los cines fueron y seguirán siendo brújulas emocionales de un pueblo que aprendió a mirarse a través de la ficción.

Las luces que alguna vez se apagaron, hoy arden en la memoria colectiva.

(By Notas de Libertad).

Ecos que nunca callan

Una puerta abierta a los días que siguen latiendo

El tiempo como herida

El calendario no es un papel colgado en la pared: es un espejo que devuelve cicatrices. Cada fecha guarda un pulso que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde insistimos en caminar.

Cada día es un eco que nos confronta con lo que somos.

A veces, una fecha se convierte en herida abierta, y al mirarla de frente sentimos que aún sangra. En otras, es un faro que ilumina la memoria colectiva, obligándonos a sostener lo que parecía perdido.

La memoria como resistencia

Recordar no es repetir: es volver a encender la llama de lo que parecía apagado. Los santos, las efemérides, los días que el mundo levanta como bandera, nos obligan a no dormir en la comodidad del olvido.

Olvidar es rendirse sin dar batalla.

La memoria no es un gesto de nostalgia; es una trinchera. Quien recuerda, resiste. Quien recuerda, mantiene vivo lo que otros prefieren enterrar bajo capas de silencio.

El presente como compromiso

Leer el santoral, recorrer las efemérides, detenerse en las conmemoraciones, no es un gesto de curiosidad: es asumir que la historia nos respira en la nuca. Cada fecha es un llamado a la responsabilidad de ser parte de un relato más grande.

No hay fecha neutra: todas llevan una carga de destino.

Cada línea del calendario es un contrato tácito con el presente. Al abrir esta sección, no vemos páginas muertas, vemos compromisos vivos que exigen voz, acción y conciencia.

La invitación

Esta sección no es un catálogo de días, es un mapa para entendernos. Abrirla es aceptar el desafío de mirar más allá de la rutina y descubrir que detrás de cada número hay un grito, una victoria o una advertencia.

El calendario no es pasado: es la brújula de un futuro que aún se escribe.

Aquí, cada lector es testigo y heredero de esas huellas. La invitación es clara: entrar, recorrer, sentir… y no salir igual.

Del domingo 14 de septiembre al sábado 20 de septiembre.

Santoral de la semana: Domingo 14 de septiembre al sábado 20 de septiembre.

Domingo 14 de septiembre

San Alberto de Jerusalén – Patriarca que supo mantener la unidad de su pueblo en tiempos difíciles. Su legado más fuerte fue el de dar forma a la regla carmelitana, una guía de vida sencilla pero profunda, que sigue siendo faro de oración y silencio.

San Crescencio de Roma – Niño mártir que testimonió su fe en un ambiente hostil. Su corta vida refleja la fuerza de quienes, aún sin experiencia ni edad, supieron dar un ejemplo de valentía y fidelidad a Cristo.

San Materno de Colonia – Primer obispo de la diócesis alemana de Colonia, supo ser puente entre pueblos en conflicto y abrir caminos de evangelización en tierras que apenas conocían el Evangelio.

San Pedro de Tarantasia – Monje cisterciense que vivió en sobriedad y humildad, llegando a ser arzobispo. Su paso por la Iglesia fue ejemplo de que el verdadero poder es servicio, y que la fe florece en la sencillez.

San Cipriano de Cartago – Obispo africano, gran defensor de la unidad eclesial frente a divisiones internas. Mártir de la fe, su voz resuena como un llamado a mantener la Iglesia unida más allá de diferencias humanas.

Lunes 15 de septiembre

San Nicomedes de Roma – Mártir venerado por su fe en tiempos de persecución. Su nombre recuerda que la fidelidad se mide no en largos discursos, sino en la capacidad de mantenerse firme hasta el final.

San Albeo de Emly – Obispo irlandés que sembró la fe en territorios nuevos. Fue pastor cercano, recordado por educar y acompañar a su pueblo en un tiempo donde la fe apenas germinaba.

San Apróspero de Tarragona – Cristiano hispano que entregó su vida en medio de persecuciones. Representa la fuerza de la Iglesia primitiva que se mantenía firme en medio del temor y el martirio.

San Porfirio de Gaza – Obispo que no temió enfrentarse a las costumbres paganas de su tiempo. Su vida es memoria de que la fe cristiana transforma realidades sociales con paciencia y firmeza.

San Juan Bautista de la Concepción – Reformador de la Orden Trinitaria en España. Fue un hombre de oración profunda que llevó a su comunidad a recuperar el espíritu de servicio y austeridad evangélica.

Martes 16 de septiembre

San Cornelio, Papa – Pontífice que gobernó la Iglesia en momentos de tensión interna. Se distinguió por su misericordia hacia los pecadores arrepentidos, recordando que la Iglesia es hogar de reconciliación.

San Cipriano de Cartago – Obispo y escritor africano que defendió la unidad y la disciplina. Su martirio lo selló como pastor fiel que no abandonó a su comunidad aun en tiempos de amenaza.

San Rogelio de Córdoba – Mártir mozárabe que defendió su fe en un ambiente de dominación musulmana. Su testimonio muestra cómo la fe cristiana se mantuvo viva en tierras de dificultad.

San Ninian de Galloway – Misionero escocés, llamado 'apóstol de los pictos'. Supo abrir la fe a tierras remotas, mostrando que el Evangelio no conoce fronteras.

San Eugenio de Cartago – Obispo africano que sufrió el destierro bajo la presión de los vándalos. Su resistencia es un canto a la perseverancia en medio de la adversidad.

Miércoles 17 de septiembre

San Roberto Belarmino – Jesuita y cardenal, uno de los grandes teólogos de la Contrarreforma. Su palabra fue firme y clara, pero siempre acompañada de humildad y cercanía con la gente sencilla.

San Columba de Córdoba – Religiosa mozárabe que entregó su vida por Cristo. Su valentía recuerda que incluso en tiempos de intolerancia, la fe puede sostenerse con firmeza serena.

San Pedro de Arbués – Inquisidor mártir en Zaragoza, cuya fidelidad lo llevó a entregar su vida en defensa de la fe. Su muerte convirtió su memoria en símbolo de entrega.

San Satirio de Milán – Hermano de San Ambrosio, conocido por su vida de discreta generosidad. Supo ser apoyo constante y reflejo de la fe silenciosa que sostiene.

San Lamberto de Maastricht – Obispo que denunció la inmoralidad de su tiempo, lo que lo llevó al martirio. Su voz sigue siendo llamada a la coherencia entre fe y vida.

Jueves 18 de septiembre

San José de Cupertino – Franciscano sencillo que, con dificultades para el estudio, alcanzó la santidad a través de una fe profunda. Sus éxtasis y levitaciones lo hicieron conocido, pero su verdadero milagro fue su amor humilde y confiado.

San Ricardo Gwyn – Laico galés y maestro, ejecutado por mantenerse fiel al catolicismo. Su vida recuerda que la enseñanza también puede ser testimonio de fe.

San Eustorgio I de Milán – Obispo que llevó las reliquias de los Reyes Magos a Milán. Fue pastor fiel que cuidó a su pueblo en tiempos de transición cultural.

San Ferreol de Vienne – Soldado romano convertido al cristianismo, martirizado por negarse a renunciar a su fe. Su vida une la valentía militar con la fidelidad cristiana.

San Metodio de Olimpo – Obispo y teólogo que defendió la pureza de la fe frente a corrientes heréticas. Mártir, dejó escritos que reflejan esperanza y fortaleza espiritual.

Viernes 19 de septiembre

San Jenaro de Nápoles – Obispo y mártir, patrono de Nápoles, famoso por el milagro de la licuefacción de su sangre. Su figura es signo de esperanza para todo un pueblo que lo considera protector.

San Mariano de Bourges – Obispo francés recordado por su dedicación pastoral. Su paso por la Iglesia dejó huella de cercanía y cuidado con los más humildes.

San Teodoro de Canterbury – Arzobispo griego que organizó la Iglesia anglosajona. Fue puente entre culturas y dejó una estructura sólida que aún hoy se reconoce.

San Alonso de Orozco – Religioso agustino español, místico y predicador en la corte de Felipe II. Su humildad fue más grande que su fama, y escribió obras que alimentaron la vida espiritual de su tiempo.

San Eustoquio de Tours – Obispo que defendió la disciplina eclesial en tiempos de relajamiento. Su liderazgo ayudó a mantener viva la esencia de la Iglesia en Francia.

Sábado 20 de septiembre

San Andrés Kim Taegon – Primer sacerdote mártir coreano. Su vida fue un canto de entrega a Dios y a su pueblo, al que enseñó que la fe podía echar raíces en cualquier cultura.

San Pablo Chong Hasang y compañeros – Grupo de laicos y sacerdotes coreanos que dieron su vida en defensa del cristianismo. Su memoria honra la fortaleza de comunidades enteras perseguidas por su fe.

San Eustaquio de Roma – General romano convertido al cristianismo tras una visión de Cristo. Fue martirizado junto con su esposa e hijos, dejando el ejemplo de una familia unida en la fe.

San Fausto de Alejandría – Diácono que enfrentó persecuciones en Egipto. Su fidelidad hasta la muerte lo convirtió en semilla de esperanza para la Iglesia.