LA LEYENDA

40

La Leyenda 40

Cuando el fuego ya no quema, pero aún ilumina

Hay columnas que se escriben con tinta. Esta nace del desvelo, de la rabia contenida, del amor que no se rinde ni se disfraza. Aquí no se viene a repetir lo de siempre: se viene a incendiar lo que adormece.

Esta columna no tiene vocación de altar, pero sí de espejo: refleja lo que otros ocultan, y devuelve con claridad lo que la costumbre intenta borrar.

En un mundo que premia la sumisión y calla las heridas, escribir sigue siendo un acto subversivo. Porque nombrar lo que duele es también una forma de sobrevivir. Y contar lo que importa, aunque incomode, es la única manera de no ser cómplices.

La Leyenda 40 no es un resumen de la semana: es la suma de lo que no cabe en ninguna agenda. El lamento de quienes aún creen, la mirada de quienes ya no esperan, el pulso de quienes se atreven a romper el guion.

Aquí cada palabra es elegida con la precisión de quien ha perdido demasiado como para mentirse. No hay adorno ni pose. Solo verdad que late, aunque duela.

Leer esta columna no es un hábito, es una decisión: la de no mirar para otro lado. La de no tragarse la versión oficial. La de abrir el alma sin anestesia, y resistir desde la palabra.

Soy Wintilo Vega Murillo.

Y escribo porque hay brasas que siguen ardiendo.

Porque las ruinas también son testimonio.

Y porque aún queda quien necesita saber… que no está solo en lo que siente.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

/… La Leyenda 40: Aquí donde lo roto sigue brillando

Una columna para quienes aprendieron a vivir con grietas… y aún así no dejaron de alumbrar.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

/… Joaquín Pardavé: el hijo del viento que nació en Pénjamo

No creció en el pueblo, pero nunca dejó de decir con orgullo que ahí empezó su historia. Esta es la crónica de un genio que nació de paso, pero que se quedó para siempre en el corazón de su gente.

(By operación W).

————————————————————————-

-Agenda del Poder:

/… Cuando el Cervantino volvió a su gente

El año en que la fiesta cultural más grande de México dejó de mirar solo al mundo y se reconoció en los ojos de su propia ciudad

/… El fiscal en modo “alfombra roja”

En Guanajuato, la justicia se perdió entre reflectores y entrevistas, mientras el crimen sigue cobrando entradas de primera fila.

/… Del poder al bolsillo: el romance millonario de Ismael Plascencia y Diego Sinhue

POPLab revela cómo Diego Sinhue y el dirigente empresarial Ismael Plascencia tejieron una alianza que convirtió programas públicos en un caudal de beneficios privados.

/… Celaya en movimiento: del discurso a la obra

Un polo de bienestar que busca unir voluntades y abrir caminos para todos

/… Irapuato: la ciudad que grita y nadie escucha

Violencia imparable, promesas rotas y una gestión que no logra proteger a su gente

/… La austeridad en traje de seda

Cuando el discurso no cabe en la maleta

/… Pelea estelar: López Beltrán vs Calderón Zavala, edición "me aburres"

Dos herederos, un ring digital y un público sediento de memes: así se cocina el espectáculo que ellos mismos saben que no cambiará nada, pero que sirve para mantener encendida la polarización.

(By Operación W).

————————————————————————-

-Alimento para el alma.

“Balada de los dos abuelos”

Nicolás Guillén

Sobre el poema.

Los dos ritmos de la sangre

Un poema para reconciliar la herencia africana y europea en el alma de América

Sobre el autor.

Nicolás Guillén: El ritmo profundo de Cuba

Poeta de sangre mestiza, tambor político y alma continental

* Si quieres escucharlo en la voz de: Luciano Cavido

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”

/… Una travesía entre cocinas que abrazan y platillos que perduran

(By Notas de Libertad).

/… Almuerzos La Estación en Leon

Donde el sabor no necesita rieles para mantenerse en movimiento

(By La Gira del Tragón).

/… La Fogata en Celaya

Dónde el taco se convierte en historia

(By La Gira del Tragón).

/… En Irapuato Clavo y Canela – El almuerzo como refugio diario

Donde lo casero se vuelve convicción

(By La Gira del Tragón).

/… Ryoko at Bulla – San Miguel de Allende

Donde la elegancia japonesa se encuentra con el espíritu artístico de San Miguel

(By La Gira del Tragón).

/… Delica Mitsu – Guanajuato

Donde el minimalismo japonés revela el alma de la cocina con silencio y precisión

(By La Gira del Tragón).

/… Mizaki – León

Donde el diseño moderno y la cocina japonesa se funden con identidad propia

(By La Gira del Tragón).

/… Sato Cocina Nikkei – León

Donde el mar del Japón y el alma del Perú se sientan a la mesa del Bajío

(By La Gira del Tragón).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Domingo de 10 de agosto al sábado 16 de agosto.

-Los días también cuentan

Guía para leer el tiempo como si fuera historia viva

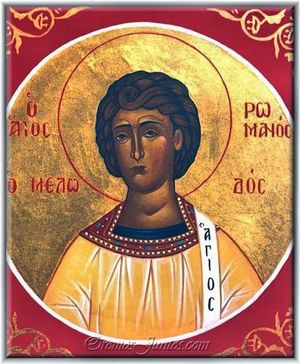

-Santoral.

-Efemérides Nacionales e Internacionales.

-Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… Lupita D’Alessio: La voz que aprendió a rugir con lágrimas en el alma

Reseña narrativa de una mujer que nunca pidió permiso para sentir

*Con un click escucha: Grandes Éxitos, Sus mejores Canciones Lupita D’Alessio.

(By Notas de Libertad).

/… Timbiriche: el eco eterno de una generación que no quería crecer

Una reseña sentimental del grupo que convirtió la infancia en himno, la adolescencia en bandera y la nostalgia en ritual colectivo

*Con un click escucha: Timbiriche 2018 Live.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

- ¿Qué leer esta semana?

“Hijo de tigre”

De: Mario Heredia

Resumen.

/… El eco del tigre vencido

La novela donde el hijo de Morelos narra, por fin, su verdad más humana.

Sobre el autor.

/… Mario Heredia: la voz que dignifica a los borrados

Narrador, poeta y artífice de la empatía literaria en un país que rara vez escucha a los vencidos.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

/… Don Felipe García Beraza: el alma callada de la cultura

El caballero que enseñó a generaciones a mirar con el corazón, sin pedir nada a cambio

(By operación W).

La Leyenda 40: Aquí donde lo roto sigue brillando

Una columna para quienes aprendieron a vivir con grietas… y aún así no dejaron de alumbrar.

No venimos a calmar el mundo, sino a encender el alma

Esto no es periodismo disfrazado de redención.

Es un acto de rebeldía escrito con sangre que no cicatriza.

Aquí cada palabra es una piedra arrojada contra la costumbre de fingir que no pasa nada.

No escribimos para que todo esté bien, sino para que nada quede sin nombrarse.

Esta columna no cura: arde. Y ese ardor es lo único que nos mantiene despiertos.

Aquí no se escribe: se sangra con letra firme

No hay neutralidad en una pluma que ha visto demasiado.

Hay ternura, sí. Pero también filo. Hay belleza, pero no adorno.

Y hay una certeza: la verdad, cuando se dice con el pecho abierto, no necesita permiso.

Lo que se escribe aquí no pasa por filtros. Pasa por cicatrices.

Y si tiembla… es porque todavía respira.

La incomodidad también es un acto de amor

No vinimos a endulzar el infierno.

Vinimos a reconocerlo, a caminarlo con ojos bien abiertos,

a no fingir que el humo no nos arde en los pulmones.

Escribimos para quienes ya no quieren que les mientan bonito.

Para quienes prefieren la herida limpia al silencio decorado.

No hay imparcialidad cuando se trata del alma

Aquí no se habla de los poderosos:

se habla de quienes resisten sin reflectores,

de quienes se doblan pero no se quiebran,

de quienes aprendieron que la dignidad no se mendiga.

Si algo en ti se niega a morir, esta es tu casa

Esto no es un medio: es un refugio.

No es una columna: es un abrazo lleno de esquirlas.

Y cada palabra que queda viva es también una forma de no ceder.

Si al terminar de leer algo en ti vibra o se parte, entonces ya estás dentro.

Porque aquí no venimos a escribir bonito. Venimos a no rendirnos juntos.

Soy Wintilo Vega Murillo.

No escribo para consolarte.

Escribo para sostenernos, aunque sea desde el borde.

Para seguir ardiendo, incluso cuando todo parezca ceniza.

Para decirte, sin gritar, que aún hay fuego donde tú creías solo haber ruinas.

(By Notas de Libertad).

Joaquín Pardavé: el hijo del viento que nació en Pénjamo

No creció en el pueblo, pero nunca dejó de decir con orgullo que ahí empezó su historia. Esta es la crónica de un genio que nació de paso, pero que se quedó para siempre en el corazón de su gente.

Un parto en tránsito

Pénjamo como casualidad y cuna de un símbolo nacional

El instante que convirtió al azar en raíz

La historia no siempre se escribe con decisiones conscientes. A veces, basta un accidente para fijar la brújula de una vida, y con Joaquín Pardavé ocurrió así.

No nació en Pénjamo porque su familia fuera de allí ni porque sus padres pensaran echar raíces en ese pueblo del Bajío.

Nadie elige el lugar donde nacer, pero hay sitios que se quedan contigo aunque no los habites.

La madre de Joaquín, Delfina Arce, había recorrido medio país con su esposo, el también actor Joaquín Pardavé padre, llevando historias de pueblo en pueblo.

Estaban de paso por Pénjamo, apenas una estación en la travesía artística que los llevaba al norte, cuando la vida los sorprendió.

Pénjamo no era destino. Era pausa. Pero esa pausa lo cambió todo.

La noticia corrió entre la pequeña compañía teatral como una anécdota alegre.

Aquel 30 de septiembre de 1900, en medio del polvo de un pueblo ajeno, nació Joaquín Pardavé Arce.

No se crió en Pénjamo, pero a Pénjamo le tocó el milagro de verlo nacer.

Un nombre que se volvió herencia

Desde aquel primer llanto, la vida del pequeño Joaquín estuvo marcada por el movimiento.

Terminó la cuarentena en el mismo lugar donde nació, pero pronto fue llevado por sus padres a la Ciudad de México.

Hay nacimientos que el pueblo convierte en pertenencia emocional.

Pénjamo empezó a guardar ese nacimiento como un tesoro prestado.

Y Joaquín, con el tiempo, comenzó a decirlo con una sonrisa: “Soy de Pénjamo”.

No lo criaron los abuelos en la plaza, no estudió en sus escuelas, no corrió en sus calles.

Decir “nací en Pénjamo” no era una geografía, era un cariño.

Pénjamo tenía uno que, por fortuna del azar, había nacido entre sus calles.

Una vez, el futuro del cine y la música mexicana respiró por primera vez bajo su cielo.

El peso simbólico de un origen

Hay personas cuyo lugar de nacimiento se olvida, se vuelve nota al pie.

El nacimiento de Joaquín Pardavé en Pénjamo fue una bandera que ondeó durante toda su vida.

El origen es una raíz invisible que a veces florece sin haber sido regada.

Pénjamo fue su manera de decir “vengo de algo más grande que yo”.

Nunca intentó cambiar su lugar de nacimiento por alguna gran ciudad.

Pénjamo, para él, era un símbolo, no una anécdota.

Cada vez que alguien escuchaba su voz cantando “Negra consentida”, alguien murmuraba: “Ese nació en Pénjamo”.

Y el eco de esa frase, con el tiempo, se volvió patrimonio.

Lo hacía con una mezcla de honestidad, cariño y respeto por el azar que lo trajo al mundo.

De la casualidad al homenaje

Años después de su muerte, cuando su nombre ya era historia viva del arte mexicano, Pénjamo levantó una glorieta en su honor.

No fue una restitución, porque nunca hubo agravio.

Hay pueblos que no paren artistas, pero tienen la fortuna de que un artista nazca entre ellos.

Fue una manera de decirle al mundo: “Aquí nació Joaquín Pardavé, y eso nos basta”.

La glorieta está ahí, en el cruce de caminos.

Una estatua, un nombre grabado, y ese orgullo silencioso que el pueblo guarda como secreto compartido.

El pueblo no necesita muchos días para sentir que alguien es suyo.

Basta un nacimiento, y una vida que lo honre.

Ese nacimiento, por sí solo, convirtió a Joaquín Pardavé en símbolo penjamense.

Entre camerinos y candilejas

Una infancia marcada por el telón y las tablas

Criado entre baúles, telones y máscaras

Mientras otros niños corrían en patios escolares, Joaquín Pardavé crecía en un mundo hecho de bambalinas, maquillaje teatral y escenografías que se desarmaban al terminar la función.

Sus padres no lo llevaban a guarderías ni lo dejaban con parientes: lo criaban dentro del teatro, entre camerinos y candilejas, mientras la vida avanzaba función tras función.

Su infancia no fue escolar ni campirana: fue escénica, nómada, profundamente teatral.

Era un niño silencioso, atento, que miraba desde un rincón cómo los adultos se transformaban en reyes, mendigos, doncellas o fantasmas con solo cambiar de sombrero.

Su madre, la cantante de zarzuela Delfina Arce, lo vestía con trajes de utilería y lo llevaba de la mano al centro del escenario cuando alguna escena necesitaba de un niño.

Con apenas cuatro años, Joaquín debutó formalmente en escena, sin comprender que ese acto marcaría el resto de su existencia.

El teatro fue su primer idioma, y las tablas, su primer territorio.

Aquel debut infantil fue en la obra La cara de Dios, en 1904.

Su risa y su llanto eran parte del libreto de la vida nómada que sus padres habían elegido.

El precio de una vida entre telones

Pero la vida itinerante, por más encantadora que parezca desde la nostalgia, era dura.

No había estabilidad, ni casa fija, ni escuela prolongada.

El escenario le enseñó lo que los libros aún no podían: la memoria, el ritmo, el asombro.

La muerte de su madre, en 1916, le arrebató no solo a su figura materna, sino también su principal ancla emocional.

Tuvo que abandonar los escenarios y asumir el rol de proveedor.

La orfandad no le quitó el alma de artista, pero le impuso la urgencia del pan diario.

En plena adolescencia, tomó la decisión más difícil: despedirse de las tablas y buscar un empleo.

Ingresó a Ferrocarriles Nacionales como ayudante de telegrafista.

El telégrafo fue su segunda escena: más fría, pero igual de precisa.

Un alma que no se resignaba

A pesar de la responsabilidad, del trabajo rutinario y de la necesidad constante, Joaquín nunca dejó de escribir, soñar, imaginar.

Escribía letras de canciones y pequeños monólogos cómicos.

El arte le salía por las manos incluso cuando estaba de espaldas al escenario.

En 1917, compuso su primera canción: Mi Carmen, dedicada a una muchacha que le había robado el corazón.

La letra de esa primera canción era sencilla, casi ingenua, pero honesta.

En cada verso que escribía, el teatro que había vivido regresaba disfrazado de melodía.

Aunque la rutina le quitara tiempo, nunca pudo quitarle la imaginación.

Sabía que su paso por los ferrocarriles era temporal.

El cuerpo estaba en la oficina, pero el alma seguía en el camerino.

El llamado que nunca se apaga

Fue su tío, Carlos Pardavé, quien en 1919 reactivó la chispa con una sola frase: “Te necesito en el escenario”.

Joaquín no lo pensó dos veces. Renunció al ferrocarril, abandonó la seguridad de un empleo fijo y volvió a vestirse de actor.

El arte lo llamó, y Joaquín respondió como quien vuelve al hogar.

Debutó esa misma primavera en el Teatro Ideal de la Ciudad de México, con la obra Los hijos del Capitán Grant.

Volver a pisar tablas, escuchar al público, memorizar un libreto, fue como reconectar con su esencia.

Ya no era solo el hijo de actores: ahora era actor por derecho propio.

Durante los años siguientes, Joaquín se consolidó en los escenarios.

Tenía una capacidad cómica especial, un don para los acentos, los gestos, la musicalidad del lenguaje.

Cada noche de función era una reconciliación entre el niño que fue y el hombre que sería.

Un vals para cada recuerdo

Las primeras canciones que tejieron el alma de Joaquín Pardavé

El arte de escribir entre camerinos

Cuando regresó al escenario, no solo volvió el actor: también surgió el autor. Entre ensayo y ensayo, mientras otros actores repasaban sus líneas, Joaquín escribía canciones.

No lo hacía con la intención de interpretarlas él mismo, sino con la pulsión de alguien que no puede contener lo que siente.

No era cantante ni se soñaba trovador: era un escritor de emociones en clave musical.

Los camerinos, para él, eran más que espacios de transformación actoral. Se convertían en pequeñas salas de composición improvisada.

Ahí garabateaba frases que más tarde pulía, casi siempre de madrugada.

Las canciones nacían con la misma naturalidad con la que creaba personajes.

Sus primeras composiciones eran sencillas, inspiradas en anécdotas personales o historias de otros.

Era un autor sentimental que usaba la música como espejo silencioso.

Las mujeres de su vida… en letras

Una constante en las primeras canciones de Joaquín fue la figura femenina, no como ideal lejano, sino como presencia real.

Las mujeres que amó o admiró —sobre todo su esposa, Cholita— fueron inspiración directa de muchas de sus letras.

“Negra consentida” nació de un sentimiento simple: amor limpio, sin adornos.

Estaba inspirada en su esposa Soledad Rebollo, a quien llamaba cariñosamente Cholita.

Negra consentida es, en esencia, una carta de amor hecha canción.

El título fue una expresión de ternura, sin la carga que el tiempo le quiso atribuir después.

El público se enternecía sin saber que esas canciones eran parte de su biografía emocional.

Compuso como vivió: con ternura, sin escándalos, y desde lo íntimo.

El compositor que escribía sin firma

En aquellos años de plenitud escénica, Joaquín nunca se presentó como compositor principal de sus obras.

Su música fue acogida por tríos, duetos, mariachis y cantantes de radio.

La gloria no lo tentaba; lo conmovía más el murmullo que el aplauso.

No toda canción necesita ser grabada para cumplir su misión.

Sus letras eran claras, cercanas y por eso tan efectivas.

Algunos músicos más conocidos registraban sus canciones o las arreglaban para grabación.

Joaquín aceptaba colaborar solo si sentía algo genuino.

Era un actor que también actuaba dentro del corazón de sus canciones.

Una obra paralela y profunda

A lo largo de los años treinta y cuarenta, mientras su fama como actor crecía, su obra musical avanzaba en silencio.

Cada canción era pulida con el mismo cuidado que daba a un personaje nuevo.

Era su voz personal, cuando el personaje de la escena no bastaba.

No competían con su fama actoral: la complementaban.

Joaquín Pardavé encontró en la composición un espacio de libertad.

Allí era solo él: un hombre sensible, observador, enamorado de la vida.

Con “Negra consentida”, “La Panchita” y “Pénjamo”, Joaquín Pardavé logró que sus versos fueran tarareados por el pueblo, algunos en todo México y otros en su tierra natal.

No fue un cantante. Pero su voz se quedó en el aire.

El director que sabía contar sonrisas

De actor querido a creador de películas entrañables

Una voz detrás de cámara

A mediados de los años cuarenta, cuando Joaquín Pardavé ya era un rostro entrañable en las pantallas mexicanas, decidió dar un paso más: dirigir.

Quería contar historias desde adentro, elegir los tonos, los tiempos, los matices.

Su transición de actor a director no fue un salto de ego, sino una evolución natural.

Lejos del estilo grandilocuente o pretencioso, sus películas se construían con sencillez, ternura, y un profundo conocimiento del alma mexicana.

No dirigía para deslumbrar, sino para conmover.

Sus comedias no se basaban en chistes fáciles ni en situaciones absurdas.

Eran retratos costumbristas, llenos de humanidad.

Sus películas eran sonrisas contadas con respeto.

Jalil, Venancio y el México de a pie

Uno de sus mayores logros como director fue haber creado personajes memorables que se quedaron en el imaginario popular.

Jalil era una caricatura sin burla, una representación entrañable del inmigrante que aprendía a querer a México.

Después vinieron Los hijos de Don Venancio y su secuela, donde Pardavé interpretaba a un padre de familia tradicional con valores arraigados.

Don Venancio era la figura del padre imperfecto, pero entrañable.

No había crítica social directa, pero sí una mirada amorosa a nuestras contradicciones.

No necesitaba grandes presupuestos ni efectos.

Le bastaba una buena historia, actores sólidos y una idea clara.

En su cine, la dignidad del mexicano común estaba siempre intacta.

La fórmula Pardavé

Su estilo como director tenía sello propio: trama sencilla, personajes entrañables, enredos familiares, finales con moraleja suave.

Pardavé dirigía con el corazón, no con manuales de técnica.

Sus filmes eran exitosos en taquilla, pero también en afecto.

La audiencia lo seguía porque lo sentía cercano.

Tenía buen ojo para el ritmo. Sus películas no se hacían largas, ni caían en el tedio.

Sabía cuándo cortar una escena, cómo sostener un diálogo, dónde colocar un gesto.

Como actor experimentado, era generoso con sus colegas.

Su generosidad escénica se reflejaba también en la silla de dirección.

Un cine que aún respira

Décadas después, muchas de sus películas siguen transmitiéndose en televisión.

El tiempo no ha envejecido sus historias.

Ver hoy El barchante Neguib, El ropavejero o El casto Susano es volver a un México que aún vive en la memoria colectiva.

Pardavé retrató lo cotidiano con una ternura que nunca caduca.

Su cine no fue premiado en festivales internacionales, ni fue objeto de análisis filosóficos.

Pero hizo algo más difícil: tocó el corazón del pueblo mexicano.

Don Joaquín no necesitó premios: tuvo el aplauso más difícil y más sincero.

El alma del pueblo en una carcajada

Pardavé como rostro inolvidable del cine mexicano

Un rostro que llenaba la pantalla

No necesitaba maquillaje ni artificios. Con solo un gesto, una mirada exagerada o un silencio bien colocado, Joaquín Pardavé lograba provocar la risa del público sin caer jamás en lo vulgar.

Era un actor sin pretensiones, pero con un magnetismo innegable.

Cada papel suyo parecía tener vida antes y después de la escena.

Lo veíamos como padre, amigo, tendero o vecino… y le creíamos todo.

Pardavé no era galán, ni héroe, ni villano.

Lo admiraban porque, de alguna forma, sentían que era uno de los suyos.

Su fama no vino del escándalo, sino del cariño.

La abuelita y el señor bonachón

Durante los años cuarenta, Joaquín formó una de las duplas más entrañables del cine nacional: la que compartió con Sara García.

Sara y Joaquín eran como dos caras del México bueno: fuerte, noble, humano.

Películas como El barchante Neguib, El ropavejero o La familia Pérez mostraban ese universo entrañable donde las discusiones familiares siempre terminaban en una lección de cariño.

No interpretaba papeles: parecía que los había vivido.

No era comedia de pastelazo ni de burla.

Joaquín y Sara lograron encarnar algo que parecía haberse perdido: la idea de que el cine también podía consolar.

Verlos juntos era como regresar a casa.

El arte de hacernos sentir familia

A diferencia de otros comediantes de la época, Joaquín no era explosivo ni grotesco.

Hacía reír sin necesidad de hacer el ridículo.

Parte de su grandeza como actor cómico fue que no ridiculizaba a los personajes populares, sino que los dignificaba.

En cada papel suyo había ternura, incluso cuando todo era risa.

Ese estilo cálido y honesto caló hondo en el público.

Muchos adultos mayores aún lo recuerdan como si hubiera sido un pariente lejano.

Pardavé se convirtió en un recuerdo común en miles de hogares.

La permanencia del cariño

Han pasado décadas desde su última película, y sin embargo, su figura sigue viva.

El cariño no se olvida, y Joaquín sembró cariño en cada encuadre.

Hoy sus películas siguen rotando en canales de televisión abierta.

Hay actores que envejecen; otros, como él, se quedan eternamente jóvenes.

Lo suyo fue más profundo: construir un espacio de confianza entre la risa y la emoción.

Un espacio que, aún hoy, sigue habitado por su presencia.

Pocos actores han hecho sentir tan cerca al México cotidiano como lo hizo él.

El último acto, entre luces y sombras

La muerte repentina y la leyenda del hombre que no se fue del todo

Entre aplausos y agotamiento

A mediados de los años cincuenta, Joaquín Pardavé seguía activo como si aún estuviera en la plenitud de su carrera.

No quería que lo recordaran por lo que fue, sino por lo que seguía siendo.

Su salud comenzaba a resentir ese ritmo vertiginoso.

El cansancio era constante, pero la pasión siempre lo vencía.

Alternaba funciones teatrales con rodajes y escritura.

El cuerpo empezaba a dar señales, pero Joaquín prefería ignorarlas.

No concebía la vida sin el vértigo del trabajo artístico.

El día que el telón cayó sin aviso

El 20 de julio de 1955, en la madrugada, Joaquín Pardavé falleció en su hogar víctima de un derrame cerebral fulminante.

Murió como vivió: de pie, con los guiones en la mesa y las luces encendidas.

Su partida causó un impacto profundo en el medio.

No fue una muerte: fue una ausencia súbita, inaceptable.

Los periódicos lo despidieron con respeto, el público con lágrimas y los estudios con silencio.

Ese día, el cine mexicano perdió más que un actor: perdió un símbolo.

La leyenda que nació del desconcierto

Poco después de su muerte, comenzó a circular una historia tan macabra como absurda: que Joaquín Pardavé había sido enterrado vivo por error.

La imaginación popular no toleraba que alguien como él pudiera irse sin un acto final.

El rumor fue creciendo, alimentado por revistas sensacionalistas.

La ficción terminó robándole protagonismo a la verdad.

Su familia y médicos desmintieron con firmeza la historia.

Hasta en la muerte, se volvió personaje.

Lo que sí merece recordarse

Más allá del mito morboso, lo cierto es que Joaquín Pardavé dejó este mundo sin escándalo, sin decadencia, sin traicionar su oficio.

La grandeza no necesita epitafios: se reconoce en la memoria.

Lo que perdura no es la historia sensacionalista, sino las películas, las canciones, las frases y los gestos.

Joaquín Pardavé no vive en los mitos, sino en los recuerdos verdaderos.

Partió en la cima, sin haber sido olvidado.

Pardavé sigue vivo, como una llama tranquila que no se apaga.

La muerte fue solo el cierre. El corazón sigue abierto.

Don Joaquín, el que nació en Pénjamo

Un lugar en la historia y otro en el corazón del pueblo

Nacido de paso, recordado para siempre

Pénjamo no fue su casa de infancia ni su escenario de juventud, pero fue el punto exacto donde la historia decidió comenzar.

Pénjamo no fue el origen de sus recuerdos, pero sí el origen de su historia.

Joaquín Pardavé jamás renunció a decir que era penjamense.

A veces no es la tierra la que se queda contigo, sino tú quien se queda con ella.

El pueblo lo adoptó porque el afecto no exige tiempo ni convivencia.

No lo vio crecer, pero lo vio nacer. Y eso basta.

Un recuerdo visible y compartido

Su figura sigue presente en Pénjamo, no solo como dato biográfico, sino como emblema cultural.

Existen espacios públicos que lo evocan y generaciones que aún saben quién fue.

Esa presencia no se impone: acompaña, como lo hizo él en vida.

Un hombre como él no necesita museos para perdurar: necesita cariño, y de eso hay de sobra.

Su nombre está asociado con el talento, con la decencia, con la inteligencia popular.

Su memoria ha quedado integrada al orgullo penjamense sin alardes, pero con hondura.

El arte como forma de gratitud

Pardavé no hizo discursos políticos, ni alardeó de su pasado.

La profundidad no siempre se mide por lo complicado, sino por lo verdadero.

Su legado fue haber traducido el alma popular en comedia, ternura y gestos inolvidables.

Le habló al alma de México, no a su vanidad.

Quizá nunca imaginó cuánto afecto iba a sembrar.

El del corazón colectivo, donde siguen vivos los que nos hicieron reír con respeto.

El penjamense eterno

La frase que alguna vez dijo —“Soy de Pénjamo”— no fue solo una declaración geográfica: fue un acto de amor.

Ser penjamense no depende de cuántos años se vivieron ahí, sino de cuánto lo abrazas en tu historia.

No importa cuánto tiempo vivió allí: importa lo que representó.

Y para muchos, él sigue siendo “Don Joaquín, el que nació en Pénjamo”.

Joaquín Pardavé murió en 1955, pero no se fue.

Pardavé sigue vivo en cada sonrisa que dejó sembrada.

Yo no nací en Pénjamo, pero me crié allí. Y crecí escuchando a la gente hablar de Joaquín Pardavé con un orgullo que no se explica en los libros.

Su nombre salía entre las risas de sobremesa, entre las películas que se repetían en la televisión, entre las frases que los mayores pronunciaban con cariño.

Y por eso escribo esto: porque aunque él nació solo unas horas ahí, y yo tampoco nací en esa tierra, ambos la llevamos dentro como algo propio.

Esta crónica es mi manera de decir gracias. Y de confirmar que sí: Joaquín Pardavé fue, y sigue siendo, de Pénjamo.

(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Cuando el Cervantino volvió a su gente

El año en que la fiesta cultural más grande de México dejó de mirar solo al mundo y se reconoció en los ojos de su propia ciudad

El gesto que rompió el guion

No todos los días un escenario político se convierte en un acto de justicia simbólica. Este año, en la presentación del Festival Internacional Cervantino, la gobernadora de Guanajuato no siguió el libreto tradicional de luces, alfombras rojas y nombres rimbombantes. En cambio, habló de quienes hacen posible que la magia ocurra sin jamás figurar en las portadas: el personal de limpieza, los cargadores, los tramoyistas, los comerciantes que cada octubre alimentan a la ciudad.

Ese instante cambió el tono de la mañana: el festival ya no se presentaba desde arriba, sino desde el corazón.

Habló con nombres y oficios, con la certeza de que la cultura también se construye con manos que no sujetan micrófonos ni reciben aplausos.

Fue una mirada que bajó del estrado y caminó hacia la calle, hacia las manos callosas y las espaldas cansadas.

Esa inclusión no era un adorno discursivo: fue una declaración política.

Porque la cultura sin reconocimiento es solo un espectáculo; con él, se convierte en comunidad.

Nombrar a quienes sostienen la fiesta es un acto político de primer orden.

Escenarios que hablan en dos idiomas

Este Cervantino decidió que lo internacional y lo local no se excluyen: se enriquecen. La programación mantiene grandes nombres —desde el guitarrista de Gorillaz hasta el Ballet Folklórico de Amalia Hernández—, pero los artistas de los municipios ya no son un número de relleno, sino parte del programa central.

Compartir escenario con las leyendas es una forma de decir: lo que hacemos aquí vale tanto como lo que llega de fuera.

Es una jugada política y cultural que cambia jerarquías: el talento de casa se sienta a la mesa de los consagrados, no en la silla de invitados secundarios.

El mensaje no es sutil: el Cervantino pertenece tanto a quien cruza el océano como a quien cruza la calle para llegar al escenario.

Se trata de dignidad y de pertenencia, de unir lo global con lo íntimo sin que uno borre al otro.

Porque un festival que se reconoce en su gente multiplica su fuerza en el mundo.

Unir lo global y lo local es el verdadero arte de la política cultural.

El público que no necesita invitación

Este año, el Cervantino no solo abrió escenarios: derribó muros invisibles. Ahora hay funciones para quienes pasan por el Mercado Hidalgo, para familias que descansan en el Jardín de la Unión, para curiosos que nunca antes habían visto un espectáculo internacional. Sin credenciales, sin puertas cerradas.

La cultura, cuando se ofrece sin barreras, se vuelve un acto de generosidad política.

Los asistentes ya no son un círculo selecto: son peatones, estudiantes, trabajadores, turistas sin planes previos.

Un festival así no se limita a llenar butacas: llena calles, plazas y memorias.

Esa democratización del acceso es una política cultural en acción, una que reconoce que el arte no debe pedir permiso para entrar en la vida de la gente.

Porque cuando la ciudad se vuelve escenario, todos somos parte de la obra.

El arte que se vive en la calle no necesita boletos: necesita voluntad.

El Cervantino que queremos heredar

Si algo deja este 2025 es la certeza de que los grandes cambios empiezan con gestos aparentemente pequeños: un reconocimiento público, un espacio abierto, una mezcla de talentos. El festival ha dejado de hablarle solo al mundo para volver a hablarle a su gente.

La verdadera trascendencia de un evento cultural está en cómo transforma a su propia comunidad.

Si esta fórmula se mantiene, el Cervantino no será solo una marca de prestigio internacional: será un símbolo vivo de identidad y orgullo.

Porque lo que se celebra en colectivo permanece; lo que se celebra en exclusiva se desvanece.

El reto está en no volver atrás, en que cada edición sea más puente que vitrina, más abrazo que escaparate.

Y así, en cada festival, Guanajuato no solo mostrará su cultura: la vivirá con todos y para todos.

El futuro del Cervantino se escribirá con las manos de su gente.

(By operación W).

"Balada de los dos abuelos”

De: Nicolás Guillén

Sombras que sólo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso, tambor de cuero y madera: mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho, gris armadura guerrera: mi abuelo blanco. A los barcos negros les gritan los barcos blancos: ¡ay, mi negro! A los barcos blancos les gritan los barcos negros: ¡ay, mi blanco! ¡Oh velas de amargo viento, galeón ardiendo en la espuma! ¡Oh costas de cuello virgen engañadas de abalorios! ¡Oh llanto de las guitarras! ¡Oh canto de los esclavos! ¡Oh sangre de los vencidos que corre por nuestros cuerpos! Sombras que sólo yo veo, me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taita Facundo calla; los dos se abrazan, los dos suspiran, los dos las fuertes cabezas alzan; los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas; los dos del mismo tamaño, ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño gritan, sueñan, lloran, cantan. ¡Sueñan, lloran, cantan! ¡Lloran, cantan! ¡Cantan!

*Si quieres escucharlo en la voz de: Luciano Cavido

Sobre el poema.

Los dos ritmos de la sangre

Un poema para reconciliar la herencia africana y europea en el alma de América

La voz que reúne lo irreconciliable

Nicolás Guillén, en esta balada profunda, no se limita a describir la dualidad de su linaje: la convierte en arte. A través de sus “dos abuelos” crea un símbolo poderoso que trasciende lo biográfico y se convierte en emblema continental.

El abuelo negro y el abuelo blanco no son solo figuras familiares: representan dos mundos que colisionaron en la historia de América.

Guillén, sin juicios, narra esa tensión con una mirada íntima y poética. No impone una verdad, pero nos guía a través de imágenes y silencios que conmueven.

En este poema no hay evasión del sufrimiento. El dolor de la esclavitud, el dominio de la conquista y la resistencia del alma africana conviven en cada estrofa.

La “gorguera” y la “lanza” son símbolos contrastantes, pero ninguno borra al otro: ambos sobreviven en el cuerpo mestizo del poeta.

A pesar de sus diferencias, ambos abuelos caminan juntos en la sombra del autor. Es una marcha hacia la reconciliación, no una pugna perpetua.

La mirada de Guillén es compleja: reconoce el pasado sin negar la posibilidad de abrazarlo desde la memoria.

Música, lanza y gorguera

La estructura del poema es tan elocuente como su contenido. Guillén construye una balada que se mueve como tambores ancestrales, con ritmo quebrado, con pulsaciones vivas que imitan el latido.

Cada palabra está cargada de resonancia. “Tambor de cuero y madera”, “galeón ardiendo”, “armadura guerrera”: son imágenes que no solo evocan, sino que gritan, resisten, laten.

La musicalidad del poema está inspirada en las formas africanas de expresión oral, con repeticiones y cadencias que recuerdan a la poesía hablada.

No es casual que haya elegido una “balada”, una forma lírica que mezcla narración y canto. Guillén no solo escribe: entona.

La poesía se convierte aquí en una coreografía de voces: la del conquistador, la del esclavizado, y la del nieto que carga ambas.

Hay un ritmo de tambores escondido bajo cada línea, como si el poema mismo danzara mientras avanza. La música no adorna: es la esencia.

Guillén honra los lenguajes silenciados: los tambores, los suspiros, las lágrimas que la historia oficial ignoró.

Del grito a la fusión

A diferencia de otros poemas que celebran una raíz y rechazan otra, Guillén decide el camino más difícil: el de la fusión. Pero no una fusión simplista, sino dolorosamente honesta.

Cuando los dos abuelos se abrazan al final, no es una imagen utópica: es un acto de reconciliación profunda nacida del reconocimiento.

La frase “los dos del mismo tamaño” no solo rompe con jerarquías coloniales: las pulveriza. Ambos abuelos se nivelan, no por decreto, sino por humanidad.

El poema es tan político como poético. No desde el discurso, sino desde el símbolo. Logra, sin consignas, un manifiesto de igualdad que toca lo más íntimo.

El “llanto de las guitarras” y el “canto de los esclavos” no son opuestos: son parte del mismo legado, aunque nacieron del dolor.

A lo largo del poema, Guillén sugiere que es posible sanar sin olvidar, cantar sin negar el grito. Por eso el cierre es tan poderoso: “¡Cantan!” es el milagro.

La música compartida es más fuerte que la violencia heredada: eso canta Guillén, sin levantar la voz.

Un himno para el alma mestiza

Este poema no pertenece solo a la literatura cubana. Su voz resuena en México, Colombia, Perú, y cualquier país nacido del choque entre Europa y África en suelo americano.

Guillén le da nombre y forma a una identidad compartida que muchos viven, pero pocos saben describir.

“Balada de los dos abuelos” es también una ofrenda. Un reconocimiento a esos ancestros que no dejaron retrato, pero sí ritmo, cadencia y resistencia.

El abuelo blanco, a pesar de su gorguera, no puede borrar al otro. El abuelo negro, a pesar del silencio, no es sombra: es raíz, es pulso, es canción.

Este poema se convierte así en oración laica: una plegaria por la dignidad del mestizaje, sin vergüenza, sin odio, sin olvido.

Y esa oración se canta, se repite, se lleva adentro. No solo por Guillén. Por todos los que alguna vez sentimos dos ritmos en el pecho.

El poema no resuelve la historia: la abraza con dolor y esperanza, y nos invita a hacer lo mismo.

Sobre el autor.

Nicolás Guillén: El ritmo profundo de Cuba

Poeta de sangre mestiza, tambor político y alma continental

Una infancia entre guitarras y callejones

Nicolás Guillén nació en Camagüey, Cuba, el 10 de julio de 1902, en el seno de una familia mulata de clase media. Su padre, periodista y simpatizante del liberalismo, fue asesinado cuando él tenía apenas 17 años, hecho que marcaría su vida con una herida de injusticia. Guillén creció en un ambiente urbano donde la mezcla de culturas, acentos y músicas fue su primer maestro.

Desde muy joven, Guillén se sintió atraído tanto por la literatura como por la música popular, particularmente el son cubano y los ritmos afroantillanos.

Estudió Derecho brevemente en La Habana, pero abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y a la poesía. Sus primeros textos mostraban ya una sensibilidad social aguda y una voz distinta, que se salía de los moldes clásicos.

En los callejones de su ciudad natal, el joven poeta descubrió que la poesía no tenía que ser solemne ni europea: podía nacer del tambor, del grito callejero, del cuerpo.

Camagüey fue para él más que un lugar de nacimiento: fue su laboratorio de palabras y ritmos.

La palabra como trinchera

A partir de 1930, Guillén asumió una voz cada vez más comprometida con las luchas sociales. Influido por los movimientos comunistas y por su indignación ante el racismo y la pobreza, su poesía se volvió trinchera, lanza, resistencia. Fue perseguido, encarcelado, y censurado en distintas etapas de su vida.

Su poemario “Motivos de son” (1930) marcó un antes y un después en la poesía cubana: por primera vez, el son popular se convertía en instrumento literario legítimo.

Años después, en 1934, publicaría West Indies Ltd., donde aparece su obra más célebre: Balada de los dos abuelos. En ella, Guillén no solo abrazó sus raíces africanas, sino que propuso una poética mestiza, reconciliadora, orgullosa de su herencia plural.

La política nunca fue para él una pose ni una consigna vacía. Fue convicción, vivencia, pulsión creativa. En 1953, fue exiliado por la dictadura de Batista, y apoyó abiertamente a la Revolución Cubana en 1959.

Guillén veía en el poema no una flor delicada, sino una piedra firme que debía lanzarse donde doliera.

Poeta nacional, conciencia universal

Tras el triunfo de la Revolución, Nicolás Guillén fue reconocido como Poeta Nacional de Cuba. Ocupó cargos culturales relevantes y representó a su país en numerosos congresos y festivales de poesía. Pero nunca dejó de ser crítico, ni perdió la cadencia que lo volvió inolvidable.

Sus poemas cruzaron fronteras sin necesidad de traducción: hablaban el idioma del dolor, de la risa, del tambor y de la injusticia.

Guillén fue una figura clave del movimiento de la poesía negra, que tuvo eco en todo el continente. En América Latina, en África, en Estados Unidos, fue leído como un símbolo de dignidad cultural y resistencia.

No fue un poeta elitista ni domesticado por la academia. Fue un trovador de la historia, un cantor de los nadies, un cronista del cuerpo y la calle.

Aunque tuvo reconocimiento institucional, su poesía nunca perdió el filo, ni la raíz, ni el son.

Un legado que no deja de cantar

Nicolás Guillén falleció el 16 de julio de 1989 en La Habana, pero su obra sigue viva en las escuelas, en los recitales, en los corazones de quienes sienten que la poesía puede ser tambor, puede ser dignidad, puede ser pueblo.

Su voz no quedó atrapada en el papel: vive en la memoria colectiva de los que siguen creyendo en la palabra como instrumento de cambio.

Pocos autores lograron como él unir poesía y música, raza y justicia, historia y esperanza. Guillén convirtió el mestizaje en estética, el dolor en canto, el grito en verso.

Hoy, cuando se habla de identidad afrocaribeña o de poesía comprometida, su nombre sigue siendo referencia indispensable.

Más que un poeta cubano, Nicolás Guillén es un espejo del alma americana, con toda su mezcla, su contradicción y su belleza.

(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Una travesía entre cocinas que abrazan y platillos que perduran

Cocinas que alimentan más allá del cuerpo

Hay recorridos que se hacen con la brújula del gusto, pero hay otros que nacen desde el alma.

Esta guía no busca listar modas ni registrar aperturas efímeras.

Aquí no se encuentra lo nuevo por el simple hecho de serlo, sino lo que ha logrado permanecer, conmover y transformar.

Desde la tortilla que cruje en una fonda con historia hasta la pieza de nigiri que resume el arte de la precisión, cada sitio aquí nombrado guarda una razón para volver.

Una sección que se escribe con sabor, respeto y memoria

“Rincones y Sabores” es más que una sección. Es una bitácora emocional.

Cada crónica busca entrar por el paladar y quedarse por la historia.

Lo suyo es resistir con calidad, alimentar sin espectáculo, y construir lealtad a punta de guisos.

Esta mezcla encuentra su sentido en el efecto común que provocan: sentarse, comer, respirar hondo y agradecer.

Lo casero como punto de partida, lo preciso como arte

No buscamos el plato más fotografiable ni el espacio más lujoso.

Nos guiamos por algo más íntimo: el gesto humano detrás de cada preparación.

Lo que no hay es olvido.

Cada restaurante retratado aquí cumple con una función esencial: recordarnos quiénes somos cuando comemos con los cinco sentidos.

Un homenaje que se sirve plato a plato

Esta guía no es un ranking: es un homenaje.

Aquí empieza el viaje. Sin itinerario impuesto. Con la única condición de llegar con el alma abierta y el apetito encendido.

Porque comer bien no es lujo: es lenguaje, es vínculo, es historia, es presente compartido.

Y eso es lo que esta sección celebra: el poder de una cocina que alimenta mucho más que el cuerpo.

(By Notas de Libertad).

Domingo de 10 de agosto al sábado 16 de agosto.

-Los días también cuentan

Guía para leer el tiempo como si fuera historia viva

Cada día lleva consigo un eco, una señal, una pequeña llama que no se ha apagado. A veces lo olvidamos, pero el calendario no es solo una sucesión de fechas: es un archivo de voces, batallas, descubrimientos, silencios, santidades y causas aún abiertas.

Los ecos del calendario no son solo para recordarse: son para interpretarse. Para descubrir cómo, entre la rutina y el vértigo, se nos cuelan los aniversarios verdaderos, los símbolos reales, y los nombres que resisten al olvido.

Hay días que estallan de sentido, y otros que se abren como un susurro. Lo que nunca hay es un día vacío.

Aquí caben los santos y los caídos. Las coronas, los fusiles y las túnicas. Las rebeliones indígenas, los saltos desde la estratósfera, y los gritos de independencia en lenguas diversas.

Esta sección no busca solo conmemorar. Busca traducir el calendario al lenguaje de la memoria.

Porque saber qué ocurrió cada día no es una nostalgia: es un acto de conciencia. Y cada nombre que vuelve es un paso más para no perder la brújula.

-Santoral Católico: Del 10 al 16 de agosto

Domingo 10 de agosto

San Lorenzo: Diácono romano del siglo III, célebre por su entrega a los pobres y su martirio en una parrilla ardiente. Su figura representa la alegría en la adversidad y la fuerza de la caridad cristiana.

Santa Asteria de Bérgamo: Joven virgen cristiana que prefirió el martirio antes que renegar de su fe. Fue decapitada en tiempos de persecución, y su valentía fue celebrada por generaciones en la región lombarda.

San Blano de Escocia: Obispo que vivió entre leyendas y hechos históricos. Fue evangelizador en tierras del norte, donde defendió la fe y cuidó de su pueblo con entrega humilde y silenciosa.

Beato Agustín Ota: Jesuita japonés que defendió el cristianismo en su tierra natal cuando ser cristiano implicaba una sentencia de muerte. Su martirio lo convirtió en faro de esperanza para los católicos perseguidos.

Beato Arcángel de Calatafimi: Fraile franciscano de profunda vida interior. Dedicó su existencia a la oración y al ejemplo silencioso, abrazando la pobreza y la humildad como camino hacia la santidad.

Lunes 11 de agosto

Santa Clara de Asís: Fundadora de la orden de las Clarisas, amiga de San Francisco. Vivió la pobreza evangélica con radicalidad, y desde su convento ejerció un liderazgo lleno de ternura y firmeza espiritual.

San Tiburcio de Roma: Mártir joven que confesó su fe con valentía. Se negó a rendir culto a los dioses romanos y fue condenado a muerte. Su serenidad frente al sufrimiento inspiró a muchos de su tiempo.

Santa Susana: Virgen romana, sobrina del emperador Diocleciano. Rechazó casarse con un noble pagano y fue ejecutada. Es símbolo de pureza inquebrantable y coraje ante el poder imperial.

San Equicio de Valeria: Abad italiano que expandió la vida monástica siguiendo el espíritu de San Benito. Formó discípulos y consolidó comunidades centradas en la oración, el trabajo y la caridad.

San Rufino de Asís: Considerado uno de los primeros obispos mártires de la región. Fue asesinado por su fe y su figura fue adoptada como símbolo del cristianismo naciente en Umbría.

Martes 12 de agosto

San Euplo de Catania: Diácono valiente que portaba consigo los evangelios al momento de su arresto. Su muerte fue brutal, pero su testimonio inspiró la perseverancia de muchos cristianos en Sicilia.

San Aniceto de Nicomedia: Joven mártir que prefirió la tortura antes que renunciar a Cristo. Su firmeza se convirtió en leyenda para las comunidades perseguidas del Asia Menor.

San Focio de Nicomedia: Hermano de Aniceto y compañero en el martirio. Ambos soportaron el suplicio con serenidad, reafirmando que el vínculo familiar puede ser también un camino de santificación compartida.

Santa Felicísima: Mártir italiana que enfrentó la muerte con dignidad. Su valentía ante los jueces paganos fue celebrada en relatos antiguos como modelo de fe femenina sin dobleces.

San Herculano de Brescia: Obispo piadoso que fortaleció la vida cristiana en el norte de Italia. Promovió la educación religiosa y la asistencia a los pobres, convirtiendo su diócesis en ejemplo de pastoral activa.

Miércoles 13 de agosto

San Hipólito: Teólogo brillante y sacerdote romano, en algún momento enfrentado al papa Ponciano. Ambos terminaron reconciliados y murieron juntos en el exilio, dando testimonio de humildad y unidad en la fe.

San Ponciano: Papa desterrado durante las persecuciones, sufrió trabajos forzados hasta su muerte. Es recordado por su liderazgo firme, su renuncia voluntaria al papado y su reconciliación con Hipólito.

San Casiano de Imola: Maestro cristiano que fue asesinado por sus propios alumnos, instigados por las autoridades romanas. Su historia refleja la incomprensión del mundo frente a la enseñanza cristiana.

San Antíoco de Lyon: Obispo de los primeros siglos, defendió la ortodoxia en tiempos de confusión doctrinal. Su labor pastoral dejó huella en la formación espiritual de la Galia cristiana.

Santa Radegunda de Poitiers: Reina que renunció al lujo para dedicarse a la vida religiosa. Fundó monasterios y se convirtió en modelo de mujer fuerte, culta y comprometida con la

Jueves 14 de agosto

San Maximiliano María Kolbe: Sacerdote franciscano polaco que ofreció su vida para salvar a un padre de familia en Auschwitz. Su acto de amor extremo lo convirtió en mártir de la caridad y símbolo del perdón.

San Tarsicio: Joven mártir romano que murió protegiendo la Eucaristía de los profanadores. Su valentía en la adolescencia lo hizo patrono de los monaguillos y de quienes aman la presencia de Cristo en el pan.

San Eusebio de Roma: Presbítero valiente que defendió la ortodoxia en momentos de confusión doctrinal. Murió en prisión, pero dejó un ejemplo firme de integridad teológica.

San Marcelo de Apamea: Obispo en tiempos difíciles, que padeció persecución por oponerse a la idolatría. Su firmeza lo llevó al martirio.

San Alfredo de Hildesheim: Obispo alemán recordado por su celo evangelizador y su profundo espíritu pastoral. Fomentó el arte sacro y el cuidado de los pobres.

Viernes 15 de agosto

Asunción de la Virgen María: Solemnidad central del calendario católico que celebra la elevación de María al cielo en cuerpo y alma. Representa la plenitud de la gracia y la esperanza de la resurrección para todos los fieles.

San Alipio de Tagaste: Compañero de San Agustín en su conversión. Fue obispo y vivió en amistad espiritual profunda con él, compartiendo la vida monástica y la búsqueda de la verdad.

San Tarsicio: Aunque también recordado el 14, en algunos calendarios se le conmemora el 15 por su cercanía a la Virgen. Mártir adolescente que defendió la Eucaristía con su vida.

Santa María del Alba: Advocación mariana celebrada en algunas regiones como símbolo del renacer de la luz en el alma. Une la ternura mariana con la esperanza de cada amanecer.

San Simpliciano de Milán: Sucesor de San Ambrosio como obispo de Milán. Fue guía espiritual de San Agustín y pilar de la tradición patrística occidental.

Sábado 16 de agosto

San Roque: Peregrino francés que dedicó su vida al cuidado de enfermos de peste. A pesar de contraer la enfermedad, sobrevivió milagrosamente. Es invocado contra epidemias y calamidades.

San Esteban de Hungría: Primer rey cristiano de Hungría. Evangelizó su país con tacto y firmeza, estableciendo una monarquía al servicio de la fe. Fue canonizado por su santidad política y espiritual.

Santa Serena de Roma: Mujer noble y cristiana en tiempos de persecución. Acompañó a mártires y vivió su fe en secreto hasta ser descubierta y ejecutada.

San Arsacio de Nicomedia: Ermitaño del Asia Menor, vivió retirado del mundo en oración constante. Su vida austera y contemplativa lo convirtió en modelo de recogimiento espiritual.

San Frambaldo de Le Mans: Obispo francés que consolidó la vida cristiana en su diócesis mediante obras de caridad, enseñanza y una vida de gran sencillez.

Música para recordar el ayer

Lupita D’Alessio: La voz que aprendió a rugir con lágrimas en el alma

Reseña narrativa de una mujer que nunca pidió permiso para sentir

La música como herida y como escudo

Desde su primera aparición, Lupita no se mostró como una estrella sino como un vendaval. Cantaba desde el centro del pecho, como si en cada nota se le fuera la vida. No era una adolescente común: era una muchacha que traía a cuestas el peso de muchas madres, de muchas hijas, de muchas mujeres que no sabían cómo gritar… y que lo hicieron a través de ella.

Desde muy joven, aprendió que cantar no era solo entonar: era resistir.

La escena musical de los setenta la recibió con asombro. Lupita Contreras Ramos —su nombre real— llegaba con una voz feroz, rasgada, emocional hasta el límite. Los productores dudaban: no era dócil, no era fácil, no era sumisa. Pero era honesta. Y eso bastaba.

Su padre, cantante también, le había enseñado el arte de las tablas y la disciplina del ensayo. Pero también le había enseñado el miedo. El impulso artístico y la dureza familiar formaron en ella una sensibilidad temblorosa y una fuerza difícil de quebrar.

No nació para endulzar los oídos, sino para encenderlos.

Cada paso sobre el escenario era una forma de afirmarse ante el mundo. Nunca fue una intérprete de catálogo, sino una presencia que se imponía. No cabía en moldes, y por eso la industria tardó en entenderla.

No fue criada para obedecer: fue hecha para resistir.

Incluso cuando no la programaban, su voz ya circulaba de boca en boca. Su intensidad no era moda: era memoria viva. Y eso no se puede callar.

Su garganta era su biografía: dolía, pero era suya.

Canciones con veneno dulce

Mientras otras artistas construían una imagen, Lupita construía una verdad. Cada canción era una confesión y cada letra, una bofetada emocional. Con “Mudanzas”, “Mentiras” y “Ese hombre”, hablaba por millones de mujeres, pero también se hablaba a sí misma, desde su dolor más íntimo.

No cantaba para entretener: cantaba para sobrevivir.

La potencia de su interpretación venía de sus propias cicatrices. No había una línea que no hubiese vivido. La música no era su escape: era su espejo.

Había noches en que sus canciones dolían más que sus propias vivencias. No actuaba, no fingía, no adornaba. Decía lo que sentía, y eso bastaba.

Cada verso que interpretaba era una batalla que libraba sin escudo.

Aunque muchos quisieron encasillarla como una baladista dramática, Lupita era mucho más que eso: era una cronista emocional. Cada disco suyo era un diario sin censura.

Transformó su vida en canción y su dolor en bandera.

Lo que para otros era espectáculo, para ella era exorcismo. Subía al escenario con el alma desnuda, y bajaba más liviana.

No interpretaba: se desgarraba con elegancia.

El abismo y el despertar

La cima no duró eternamente. La fama, esa amante cruel, también la traicionó. Los excesos, los rumores, las caídas. Lupita tocó fondo en los años noventa. Se alejó de los escenarios, se enredó en su propio silencio. Nadie sabía si volvería. Y en medio del eco, ella misma empezó a reconstruirse desde las ruinas.

No se retiró: se recogió las alas rotas para repararlas con fe.

Fue entonces cuando decidió romper con todo: con sus adicciones, con sus tormentos, con sus autoengaños. Se abrazó a la fe, pero también a su propia sombra.

No fue un proceso rápido ni indoloro. Volver a vivir dolía, pero dolía distinto. Ahora dolía con propósito.

Cuando muchos la dieron por perdida, ella se eligió a sí misma.

Su regreso fue una declaración: no buscaba recuperar el trono, solo quería cantar desde un lugar más limpio. Y lo logró.

Aprendió que también se puede sanar sin dejar de ser feroz.

Sus nuevas canciones no eran menos intensas, solo más sabias. Había aprendido a rugir sin romperse la garganta.

El escenario volvió a ser suyo, pero ella ya no era de nadie.

La leyenda con alma rota

Los homenajes llegaron tarde, como suele pasar con quienes incomodan por decir verdades. Pero llegaron. La bioserie “Hoy voy a cambiar” mostró al público lo que su música ya había contado: una vida llena de sombras, pero también de dignidad. No maquillaron su historia: la respetaron. Y eso fue lo más justo.

No necesitó una corona para ser reina: le bastó su garganta.

En sus conciertos de despedida, no cantó como quien se va, sino como quien ya no tiene que quedarse. Había dicho todo. Había vivido todo. Había amado todo. Y también se había perdonado todo.

Lupita D’Alessio se despedía no del público, sino del dolor que durante años la acompañó.

Su última gira fue un canto de libertad, no de nostalgia.

Hoy, su figura es parte del cancionero emocional de millones de mujeres y hombres que aprendieron con ella que sentir no es una debilidad, sino un privilegio.

Su legado no es su discografía: es su valentía.

Pocas artistas han logrado transformar su dolor en comunión colectiva. Lupita lo hizo, y lo hizo cantando.

Su historia no se cuenta: se escucha entre lágrimas.

(By Notas de Libertad).

Mudanzas.

Ese Hombre.

Como Tú.

Timbiriche: el eco eterno de una generación que no quería crecer

Una reseña sentimental del grupo que convirtió la infancia en himno, la adolescencia en bandera y la nostalgia en ritual colectivo

Infancia con luces de escenario

Timbiriche no nació como una banda más. Nació como una apuesta: la de creer que los niños podían llevar en el pecho no solo una canción, sino el alma de un país entero. Con uniformes coloridos, voces frescas y una energía que desbordaba cualquier estudio de grabación, el grupo emergió en los años ochenta como un fenómeno que no pedía permiso… simplemente llegaba.

Timbiriche fue la infancia de muchos, incluso de quienes nunca estuvieron en un escenario.

Su nacimiento no fue casual. Televisa y la cultura del espectáculo buscaron construir una respuesta mexicana al auge de grupos infantiles globales, pero el resultado superó todo cálculo comercial. En lugar de un producto prefabricado, brotó un grupo con alma, con chispa, con carisma.

Con temas como “Hoy tengo que decirte papá”, “México”, Soy un desastre, Corro vuelo me acelero, marcaron una generación que encontró en ellos una forma de sentirse parte de algo más grande. Para los niños de entonces, Timbiriche era la voz que también los representaba.

No eran actores que cantaban: eran niños que soñaban.

No tardaron en convertirse en referentes. Los niños querían ser como ellos. Los adultos también los admiraban. Y sin que nadie lo previera, esa pequeña agrupación empezó a crecer… y a hacernos crecer con ellos.

No solo cantaban para el público infantil, cantaban como si fueran parte de él.

Aquel grupo no era una moda: era un espejo. Una forma de vernos reflejados en voces que aún no temían al futuro.

Timbiriche no solo se escuchaba: se vivía.

El vértigo de la adolescencia

Pocos grupos han tenido la osadía de crecer frente al público sin romperse. Timbiriche lo hizo. Mientras sus integrantes dejaban atrás los coros infantiles y se enfrentaban al temblor hormonal de la adolescencia, su música también cambió. Y con ella, cambiamos todos.

Su transformación fue real, visible, humana. Y por eso nos dolió con ellos.

Los uniformes dieron paso a mezclilla y rebeldía. Las canciones se volvieron más complejas, más emocionales, más cercanas a lo que los jóvenes sentían. Fue ahí cuando llegaron himnos como “Besos de ceniza”, “Con todos menos conmigo”, “Si no es ahora” y “Tú y yo somos uno mismo”.

La fuerza vocal y escénica de Sasha, Mariana, Alix, Paulina, Benny, Diego y Erik ya no era infantil: era poderosa. Y en un país donde la juventud parecía no tener voz, ellos abrieron camino a una nueva forma de expresión pop.

Dejaron de cantar para niños y comenzaron a cantarse a sí mismos.

Los conflictos internos, las envidias, las salidas y los reingresos se hicieron parte del mito. Porque en Timbiriche no todo era perfección: también era caos, tensión, desencuentro. Pero eso los hacía más nuestros, más reales.

Eran adolescentes con micrófono, pero también con cicatrices.

Pese a las diferencias, cada canción seguía latiendo como un mismo corazón. El grupo se volvía más maduro sin perder su esencia.

Timbiriche era una familia desordenada que cantaba como una sola voz.

Madurar no siempre significa romper

Cuando parecía que el ciclo natural era disolverse, Timbiriche se reinventó. No fue un proceso sencillo. Con nuevas voces, nuevas propuestas y con el peso de un pasado glorioso, intentaron no desaparecer, aunque el tiempo ya pesaba.

En lugar de morir jóvenes, decidieron envejecer cantando.

Hubo momentos en que los fans más antiguos sintieron que el grupo se diluía. Pero cada generación que entraba también traía consigo una nueva energía. El ingreso de Eduardo Capetillo, Thalía y otros integrantes refrescó el proyecto, sin traicionar su origen.

Incluso en sus etapas más criticadas, el grupo mantuvo una conexión emocional con el público. Porque no se trataba solo de quién cantaba, sino de lo que significaban. Timbiriche era ya una emoción compartida, no una suma de voces.

Timbiriche no fue una alineación: fue un espíritu que se adaptaba.

Con discos más maduros y puestas en escena más elaboradas, demostraron que crecer no es traición, sino parte del viaje. Y que el pop también puede hablar de lo complejo, lo roto, lo difícil.

La nostalgia les dio raíces, pero la evolución les dio alas.

Muchos grupos se apagan. Ellos eligieron persistir. Y esa terquedad les ganó un sitio permanente en la memoria colectiva.

Nunca dejaron de ser Timbiriche, solo aprendieron a serlo desde otra edad.

El reencuentro como ceremonia colectiva

Los reencuentros de Timbiriche no fueron simples conciertos: fueron rituales de reconciliación con el pasado. Ahí estábamos todos, con canas o arrugas, pero con la misma euforia de aquellos años. Gritando letras que jamás se nos olvidaron.

Volver a verlos juntos fue volver a vernos como fuimos.

Los escenarios vibraron con esa magia que no se ensaya. Con miradas entre ellos que decían más que las letras. Con abrazos que cerraban heridas viejas. Porque Timbiriche no solo reunía a sus integrantes: nos reunía a todos.

Cada reencuentro fue una fiesta de la memoria.

Y aunque cada uno de ellos construyó su propio camino —como solistas, actores, figuras públicas—, la marca Timbiriche quedó tatuada en la historia de la música mexicana. Su impacto fue más que comercial: fue emocional, social, cultural.

Fueron la voz de una generación que todavía los canta como si no hubiera pasado el tiempo.

Porque mientras existan corazones que brincan con “Princesa Tibetana” o se quiebran con “Mírame”, Timbiriche no será un recuerdo: será presente, será pulso, será canción.

Timbiriche no terminó: simplemente sigue cantando desde nuestros recuerdos.

(By Notas de Libertad).

Tu y Yo Somos Uno Mismo.

Corro, Vuelo, Me Aceleró.

Hoy Tengo que Decirte Papá.

“Hijo de tigre"

De: Mario Heredia

Resumen.

/… El eco del tigre vencido

La novela donde el hijo de Morelos narra, por fin, su verdad más humana.

Un nombre que fue herida antes que orgullo

Desde su nacimiento, Juan Nepomuceno Almonte no fue libre: cargaba en la sangre el nombre de su padre, José María Morelos y Pavón, pero no el reconocimiento público de ese linaje. Era el hijo de un héroe muerto, pero no un heredero legítimo.

La historia lo miraba con desconfianza, como si ser hijo de Morelos fuera ya una deuda impagable.

Educado en el extranjero, modelado por una lógica distinta a la del México turbulento, Almonte volvió a su patria sin un lugar claro. Era demasiado liberal para los conservadores, demasiado conservador para los liberales, y demasiado Morelos para todos.

La novela de Mario Heredia comienza ahí: en el destierro más íntimo, en el nombre que arde cada vez que lo pronuncian. Desde niño se supo distinto, pero no por elección, sino por imposición del linaje.

La orfandad que más dolía no era la del padre ausente, sino la del país que nunca lo reconoció como suyo.

La figura de Morelos fue glorificada hasta lo intocable, y eso condenó a su hijo a la eterna sospecha de no estar a la altura.

Ningún gesto suyo bastaba: siempre era insuficiente para la memoria de un héroe.

Incluso sus silencios eran interpretados como traición o cobardía, nunca como prudencia o dolor.

Ser hijo de tigre en México no era garantía de respeto, sino sentencia de juicio perpetuo.

El traidor que solo quería servir

Su carrera lo llevó a ser diplomático, emisario, estratega. Participó en guerras, firmó acuerdos, enfrentó enemigos. Pero todo lo que hacía era leído bajo la lupa de su apellido.

Almonte no traicionó la patria: traicionó el relato oficial que la patria eligió contar.

El Imperio de Maximiliano lo acogió porque en la república no había espacio para él. No buscaba poder, sino redención. Pero en ese intento fue señalado como enemigo, incluso por aquellos que antes lo aplaudían.

No fue oportunismo lo que lo guio, sino un desesperado deseo de orden, de reconciliación nacional.

Cada paso que daba era juzgado no por lo que era, sino por lo que creían que debía ser.

Vivió defendiendo causas ajenas, con la esperanza de que una de ellas le diera sentido propio.

La lealtad, en su caso, era una forma de supervivencia más que de convicción.

En su interior, sin embargo, seguía buscando la voz de su padre en medio del ruido de un país fracturado.

Sirvió a quienes pudo, porque quienes debía servir nunca lo aceptaron como uno de los suyos.

Un imperio que se desmorona desde París

La historia principal se cuenta desde París, en 1867. Viejo, enfermo y exiliado, Almonte escribe. Recibe una carta y una novela: un misterioso círculo mexicano en Francia lo insta a reactivar la esperanza de un tercer imperio. Pero él sabe que todo está perdido.

En cada línea escrita en París, Almonte no busca salvarse: busca ser escuchado.

Ya sin aliados, sin país y sin voz, se convierte en narrador de su propia historia. Relata su vida desde la infancia hasta el presente, revelando las contradicciones, las decisiones obligadas, los silencios impuestos.

Sabe que nadie en México espera su regreso: todos creen que murió moralmente mucho antes del exilio.

El pasado se vuelve espejo cruel, pero también única forma de resistencia.

Los nombres que conoció —Santa Anna, Juárez, Carlota, Maximiliano— ya no tienen fuerza ante su propia conciencia.

No hay grandeza en su relato, pero sí verdad. Y eso es más raro que la gloria.

Lo único que conserva es la pluma, la memoria, y el dolor que arrastra como único equipaje.

Desde su rincón en Europa, intenta salvar al menos su nombre del desprecio eterno.

La confesión final de un alma que ya no pide perdón

La novela cierra con una carta inacabada. No hay redención, no hay aplauso. Solo queda la voz de un hombre que quiso servir y no supo cómo hacerlo sin ser juzgado.

Juan Nepomuceno Almonte no pide perdón: pide que lo escuchen antes de condenarlo.

Muere en el exilio, lejos del país que jamás le reconoció el sacrificio. Pero en la ficción que lo reconstruye, su figura brilla con una intensidad distinta: no como el traidor de bronce, sino como el hombre real, contradictorio, tierno y roto.

Heredia no lo exalta ni lo absuelve: lo humaniza. Y en ello encuentra el valor de esta historia.

El hijo de Morelos murió sin patria, pero con palabra. Y esa palabra basta.

Como un susurro entre ruinas, su relato final resuena más que todos los discursos de los vencedores.

Lo que Almonte no logró en vida, lo consigue aquí: ser escuchado sin interrupciones.

En ese acto simple, doloroso y bello, la novela cumple su promesa: dignificar al olvidado.

Su historia no cambia los libros de texto, pero sí el alma de quien se atreve a leerla.

Sobre el autor.

/… Mario Heredia: la voz que dignifica a los borrados

Narrador, poeta y artífice de la empatía literaria en un país que rara vez escucha a los vencidos.

Una infancia entre montañas y silencios

Mario Heredia nació en Orizaba, Veracruz, en 1961, bajo el cobijo de una geografía que invita a la contemplación y a la palabra susurrada. En ese entorno, donde las montañas parecen custodiar los secretos de quienes pasaron antes, empezó a germinar su vocación literaria.

No creció rodeado de academias, sino de memorias y ecos que lo formaron en la escucha paciente.

Desde joven supo que la literatura no debía reducirse a contar historias, sino a escarbar en la verdad que otros preferían no mirar. Lejos de los grandes centros editoriales, su formación fue más íntima, más rigurosa, más ética.

En lugar de buscar celebridad, construyó un camino propio desde Guadalajara, ciudad que hizo suya y donde tejió con humildad una voz que hoy se reconoce por su intensidad serena.

Heredia no escribe para brillar, sino para alumbrar lo que los reflectores han dejado en sombra.

Antes que novelista fue poeta, y antes que poeta fue lector de lo invisible. Su sensibilidad se fue afinando no solo en libros, sino en el roce con lo humano.

Su educación no fue solo literaria: fue profundamente moral.

Desde el principio supo que su obra no sería masiva, pero sí necesaria. Y eso le bastaba.

Eligió el camino más difícil: dar palabra a quienes no tienen cómo defenderse.

Narrar desde el margen con plena convicción

A lo largo de los años, Heredia publicó relatos, cuentos y poesía con una consistencia silenciosa. Obras como *Titanic* y *Un bosque muerto* fueron jalones de una carrera que no buscaba premios, pero los fue alcanzando por la calidad de su mirada.

Nunca trató de complacer modas, sino de respetar a sus personajes hasta las últimas consecuencias.

En sus textos no hay heroísmos forzados ni giros efectistas: hay seres humanos complejos, con contradicciones, dolores y lealtades que no siempre caben en las versiones oficiales.

Su literatura habita el margen, pero no como periferia, sino como territorio legítimo desde el cual mirar la historia con otros ojos.

Donde otros juzgan, él escucha. Donde otros descartan, él reconstruye.

Su estilo evita la grandilocuencia. La emoción que transmite no es estruendosa, sino duradera.

Heredia entiende que lo que verdaderamente conmueve no necesita alzar la voz.

Cada uno de sus personajes lleva dentro una pequeña revolución: la de atreverse a decir su verdad, aunque duela.

Por eso sus libros no se agotan en la lectura: siguen hablando mucho después.

El hijo del tigre que también fue suyo

El punto más alto de su carrera llegó con “Hijo de tigre”, novela donde le da voz a Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos. Un personaje olvidado, estigmatizado, cuya vida osciló entre la herencia de un mártir y la sospecha del poder.

Heredia no lo absuelve ni lo condena: lo deja hablar, lo deja respirar.

Esa novela histórica ganó el Premio del Claustro de Sor Juana y colocó a Heredia en el centro de una conversación literaria que no suele dar espacio a los derrotados.

Con ella, desafió el relato patriótico que divide al país en buenos y malos, y recuperó a un hombre que solo pedía comprensión.

Es fácil contar la historia de los héroes; lo difícil es dignificar a quienes no entran en las estatuas.

La estructura narrativa de *Hijo de tigre* es también un manifiesto ético: la historia se cuenta desde el exilio, desde la pérdida, desde la memoria herida.

Ahí, Heredia convierte el silencio histórico en palabra literaria.

Y en esa palabra se escucha algo más que una vida olvidada: se escucha a México entero preguntándose por su identidad.

No es solo la historia de Almonte: es la historia de un país que aún no sabe qué hacer con sus fantasmas.

Una obra construida con la paciencia del alma

Mario Heredia continúa escribiendo desde Guadalajara, fiel a su estilo, leal a sus temas. No busca aplausos inmediatos ni listas de ventas: su obra se forja con la misma paciencia con la que se curan las heridas profundas.

Escribe como quien limpia con delicadeza el polvo sobre un retrato antiguo.

Sabe que hay batallas que no se ganan con ruido, sino con persistencia. Y su persistencia ha construido un legado sólido, humano, íntimo.

Cada nueva obra suya es una invitación a mirar donde nadie quiere mirar, a escuchar a quienes nunca fueron escuchados.

Más que un narrador de historias, es un restaurador de dignidades rotas.

Hoy su literatura no solo resiste: florece con fuerza silenciosa. Está hecha de compasión lúcida, de inteligencia emocional y de belleza contenida.

Heredia demuestra que se puede escribir con verdad sin dejar de escribir con belleza.

Y en un tiempo donde la estridencia domina, su obra es una pausa que nos recuerda por qué la literatura sigue importando.

Porque algunos autores escriben libros, pero otros, como él, escriben justicia.

(By Notas de Libertad).

Don Felipe García Beraza: el alma callada de la cultura

El caballero que enseñó a generaciones a mirar con el corazón, sin pedir nada a cambio

El primer gesto inolvidable

Cuando una beca no te enseña a hablar inglés, pero te convierte en testigo de la elegancia del espíritu

La beca que no me dio palabras, pero sí sentido

Yo llegué buscando una lengua, y encontré un corazón que hablaba sin ruido.

Fui uno más entre los muchos jóvenes que entraron por la puerta del Instituto México-Norteamericano con la mirada inquieta y los nervios enredados en la garganta.

A mí no me sirvió para hablar inglés, pero me sirvió para entender el valor de una presencia verdadera.

Ahí estaba él, firme pero leve, como si su sola existencia bastara para dar ejemplo sin levantar la voz.

Era 1980. A mí me temblaban las manos y me sudaban las ideas.

Pero ahí, en esa oficina sobria con olor a madera y papeles dignos, me recibió Don Felipe con una sonrisa que no tenía edad.

Me entregó la constancia como quien te pone en las manos una promesa.

Y me dijo: “Bienvenido, joven. No se preocupe si no le sale el inglés a la primera. Aquí se viene a aprender muchas cosas”. Y tenía razón.

La lentitud que deja huella

Era el primer adulto que no me miraba desde la prisa.

Don Felipe no era de mi época, ni falta que le hacía.

Jamás lo vi dar una orden; todo lo que hacía era una invitación silenciosa a la mesura.

Su escritorio tenía una pluma fuente y un tintero. Usaba papel de algodón.

Con él uno no entraba a una oficina: entraba a un tiempo distinto, como si ahí no existiera el ruido del mundo.

Eso me cambió. Yo, que hasta entonces escribía como si las letras fueran carreras de velocidad, empecé a notar el ritmo, la armonía, la música de cada frase.

Caminaba como si cada paso fuera un acto de contemplación, no de traslado.

Todo por verlo escribir, todo por comprender lo que no decía con palabras.

Don Felipe y la forma de estar

No tenía prisa por terminar una charla; tenía presencia para empezar una conversación.

No miraba el reloj: miraba al interlocutor como si no existiera nada más importante.

Su forma de escuchar era tan honda, que uno sentía vergüenza de no hablar con el alma.

Nunca alzó la voz, pero todos sabíamos que estaba presente. De una forma luminosa.

A veces, mientras esperaba que me firmaran algún documento, me quedaba viéndolo desde la sala.

Había en su manera de moverse una cadencia antigua.

Saludaba a todos, desde el portero hasta el director, con la misma cortesía.

Y esa equidad silenciosa era una lección mayor.

La voz que no gritaba, pero guiaba

No dirigía instituciones, las acariciaba con su presencia.

No hablaba de sí mismo, pero su biografía flotaba en el aire sin necesidad de ser dicha.

Los pasillos lo conocían antes que sus credenciales.

Cada vez que caminaba por el Instituto, algo en el ambiente se afinaba.

Yo no sabía quién era él. Pensaba que era un maestro amable o un funcionario correcto.

Con el tiempo supe que era una leyenda discreta.