LA LEYENDA

35

La Leyenda 35

“Ponte la música, toma el café, Siéntate. Y deja que el alma haga lo demás.”

Hay semanas que no se informan. Se viven. Se escuchan. Se sienten por dentro.

Por eso existe La Leyenda: para recordarte que todavía hay palabras que sanan, versos que arden, silencios que dicen, y canciones que no necesitan idioma para quedarse a vivir en ti.

La Leyenda 35 no es para irla hojeando entre correos y notificaciones. Es para apagarlo todo, ponerte esa canción que te recomendamos, tomarte un café, un vino, un respiro… y simplemente estar.

Aquí la política tiene rostro. Los poemas, sangre. Las efemérides, alma. Los sabores, memoria. Y las voces, corazón.

Aquí Neruda y Chabela te acarician por dentro. Aquí Frank Sinatra y Franco de Vita te susurran lo que no te habías atrevido a sentir. Aquí el licenciado habla desde el rincón que nadie barre. Y el calendario late como si todavía creyéramos en los milagros.

La Leyenda es para escucharla por dentro. Para leer despacio. Para cerrar los ojos. Para llorar sin saber por qué. Para reír con un sabor que no sabías que extrañabas. Para que esa calle, ese pan, esa bicicleta, esa casa que se traga el callejón… te digan algo que solo tú puedes entender.

No es una columna. Es una ceremonia. Un momento contigo. Con tus sombras. Con tu infancia. Con tu voz interior que a veces se queda sin micrófono.

Ponte los audífonos. Ponle play a la canción. Abre La Leyenda 35. Y déjate tocar.

No te va a informar. Te va a transformar.

Soy Wintilo Vega Murillo,

y escribo esto para que no se te olvide que todavía hay cosas que valen la pena quedarse a sentir.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

/… El eco de lo que no pudimos callar

No es estilo. No es consuelo. Es memoria que se niega a morir.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

/… Entre la espada y la cruz

La vida del general que marchó por Cristo sin creer en él

(By operación W).

————————————————————————-

-Agenda del Poder:

/… Guanajuato: Un imán de inversión con retos que no pueden ignorarse

Una tierra que antes exportaba brazos, hoy atrae capital. La apuesta está en marcha: Guanajuato quiere ser sinónimo de inversión, empleo y futuro.

/… La mansión, el contrato y el silencio

Guanajuato tiene preguntas que no pueden ser ignoradas. Y hay una casa en Texas que obliga a responder.

/… La red que no conecta: de la cercanía fingida al poder concentrado

Mientras León demanda soluciones, la administración responde con espectáculos. Bajo el disfraz de cercanía, se edifica un andamiaje de propaganda: es el gobierno de la selfie, no de la política pública.

/… Una Secretaría sin Cultura: El Desgobierno que Apagó la Voz de Guanajuato

Cuando el poder le dio la espalda al arte, el estado quedó en silencio.

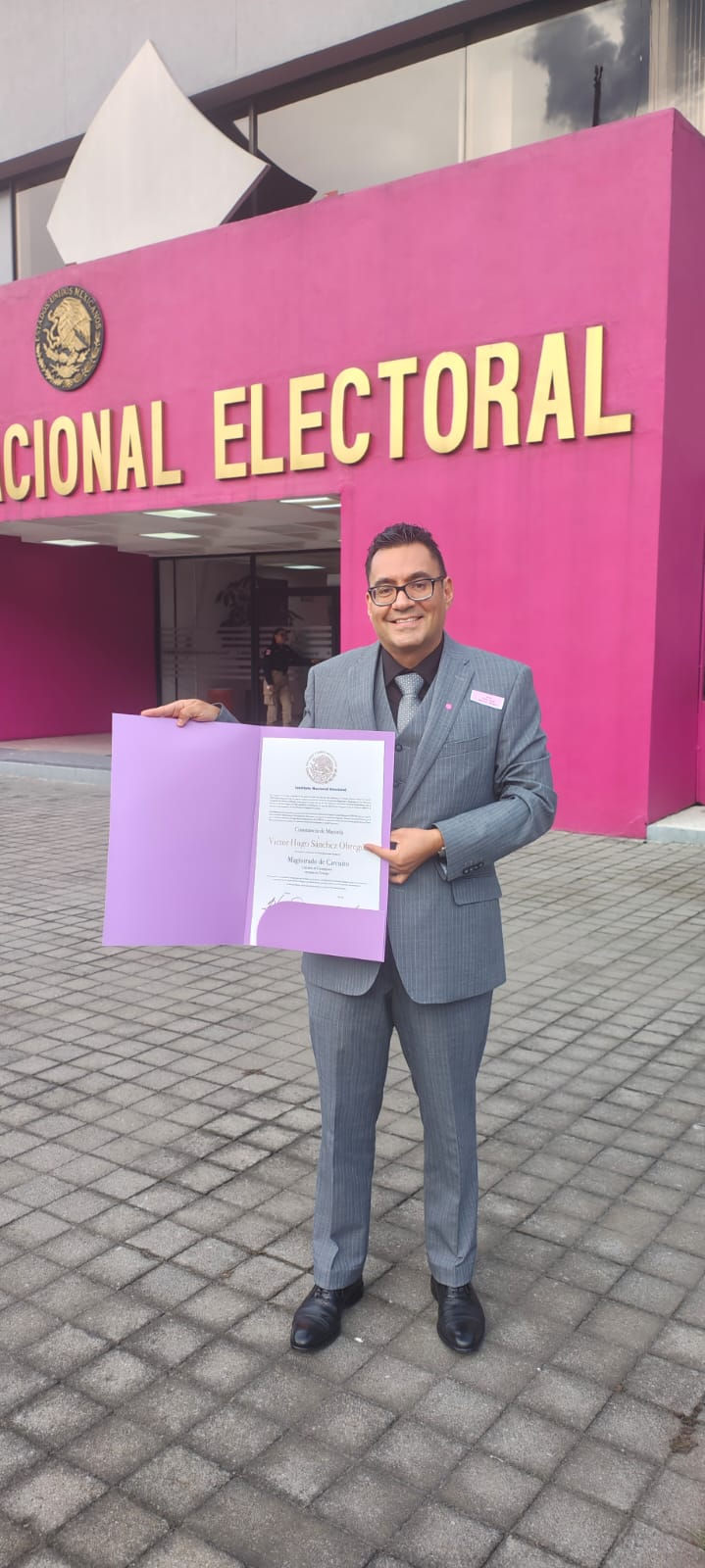

/… Una buena noticia en medio del ruido

Crónica de los nuevos magistrados y jueces del Poder Judicial de Guanajuato

(By Operación W).

————————————————————————-

-Alimento para el alma.

“Poema 20”

DE: Pablo Neruda

Sobre el poema: Sobre el poema: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”

El adiós que nunca se escribe sin dolor

Sobre el autor: Sobre el autor: Pablo Neruda: El poeta que nombró el amor, la tierra y la herida

Del sur del mundo nació una voz capaz de abrazar la intimidad del alma y el rugido de los pueblos.

*Con un click escúchalo en la voz de: Chabela Vargas

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”

/… Rincones que laten

“Personajes que imaginamos, pero que en el fondo ya conocíamos”

Esta semana en Rincones y Sabores

León, Guanajuato, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende, Pénjamo y Acámbaro.

Siete crónicas. Siete municipios. Siete personajes que imaginamos… pero que tú vas a reconocer.

Lee con el alma.

Y si haces el esfuerzo, identificarás el lugar, el rostro, el recuerdo.

Porque esta vez, lo que inventamos, ya lo habías vivido.

(By Notas de Libertad).

/… La línea 5 de las 6:00 a.m.

“León despierta desde el humo del escape y el silencio de los ojos que apenas abren. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… La casa que se tragó el callejón en Guanajuato, Capital

“En las tripas de Guanajuato, donde ni el sol cabe derecho, vive una casa que guarda más vidas de las que puede. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… La barda que sabe dibujar (Irapuato)

“Irapuato pinta su historia en muros que aprendieron a hablar con aerosol. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… El taller de cajeta (Celaya)

“Donde el fuego lento todavía dice quiénes somos. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… El mural que besa el callejón (San Miguel de Allende)

“Una pared sin firma que dice más que mil galerías. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… Don Braulio y la bicicleta que no se rinde (Pénjamo)

“Hay pedaladas que no mueven ruedas: mueven recuerdos. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

/… El pan que no olvida (Acámbaro)

“Hay panes que alimentan. Y hay otros que recuerdan. “

(By La Gira del Tragón), (By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Domingo 6 de julio al sábado 12 de julio.

-Santoral.

-Efemérides Nacionales e Internacionales.

-Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

Esta semana no pasa… deja huella.

Del 6 al 12 de julio, el calendario no solo marca fechas: revela destinos.

Del Cielo a la Historia regresa con los ecos que estremecen la memoria, los santos que aún susurran y las efemérides que siguen latiendo.

Porque hay semanas que no se viven: se recuerdan.

Descúbrela.

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… Franco de Vita: El hombre que cantó lo que otros no se atrevían a sentir

La historia de una voz que nunca gritó, pero se quedó a vivir en el alma

*Con un click escucha: Franco de Vita mis 30 mejores Canciones

(By Notas de Libertad).

/… Frank Sinatra: La voz que desafió al tiempo y sedujo al destino

Crónica de un hombre que cantó como si supiera el precio de cada palabra

*Con un click escucha: Frank Sinatra Grandes Éxitos Sus Mejores Canciones

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

- ¿Qué leer esta semana?

“Sobre la Marcha”

De: Luis Spota

Resumen: La traición sobre rieles: cuando el poder destruye al ideal

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

/… Guadalupe: El milagro que nos hizo nación

Más allá de la historia y la ciencia, una mujer morena unió con fe lo que siglos de violencia dividieron.

(By operación W).

El eco de lo que no pudimos callar

No es estilo. No es consuelo. Es memoria que se niega a morir.

Aquí donde la herida aprende a nombrarse

Hay lugares donde el silencio se vuelve insoportable.

Y hay palabras que nacen no para explicar, sino para acompañar.

Esta columna no camina: respira.

A veces despacio. A veces con espinas. Pero siempre desde el centro del pecho.

No se escribe desde la cima. Se escribe desde lo hondo.

Aquí no hay linternas: hay luciérnagas.

Pequeñas, breves, pero suficientes para no extraviarse del todo.

No prometemos verdad, ni claridad, ni sentido.

Solo un instante de calor en medio del frío que a veces nos habita.

Aquí no se alza la voz. Se tiende la mano.

Porque hay semanas que muerden. Días que pesan como ausencias.

Y lo que queda, a veces, no se dice: se escribe temblando.

No esperes perfección en estas líneas.

Ni paz, ni moraleja. Solo una vela encendida en medio del viento.

Este texto no quiere brillar. Quiere permanecer.

Aquí los nombres propios no importan tanto como lo que nos trajo hasta aquí.

No buscamos respuestas, ni victoria. Solo respirar juntos un poco más.

Hay columnas que informan. Esta se detiene contigo en la mitad del camino.

Y desde ahí, intenta no dejarte solo.

Porque aún hay belleza en el gesto de permanecer.

Hay dolores que no se curan, pero se cargan mejor cuando alguien los nombra.

Y a veces, basta un párrafo para no rendirse.

Aquí no decimos “todo va a estar bien”.

Decimos: “si te duele, no estás roto. Estás vivo”.

Cada lector que llega hasta aquí es un milagro sin estruendo.

La Leyenda no viene a darte respuestas.

Viene a recordarte que el temblor también es parte de estar de pie.

Porque si algo te movió al terminar de leer esto,

quizás era justo lo que no sabías que necesitabas.

Y si no sabes por qué llegaste… tal vez era hora de encontrarte.

(By Notas de Libertad).

Entre la espada y la cruz

La vida del general que marchó por Cristo sin creer en él

El niño que no creía en milagros

Hay historias que nacen con una cruz a cuestas, y otras que se construyen golpe a golpe, entre batallas, exilios y silencios. La de Enrique Gorostieta Velarde no comenzó entre rezos ni escapularios, sino entre libros de estrategia, uniformes de gala y columnas militares. No fue un niño devoto, ni un joven creyente. Fue hijo de otro altar: el de la disciplina, el del orden y la república porfirista. Pero su nombre habría de quedar tatuado en la historia como el del general cristero, ese que peleó por una fe que no le era propia, pero que hizo suya por destino y por dignidad.

No creía en milagros, pero se volvió uno. No oraba, pero lo veneraron como mártir. No fue pastor, pero tuvo un rebaño armado.

Nació el 9 de septiembre de 1890 en Monterrey, Nuevo León, en el seno de una familia acomodada, liberal, porfirista, de raíces vascas. Su padre, Enrique Gorostieta Rovalo, abogado y político, había formado parte de la estructura de poder que sostenía al régimen de Porfirio Díaz. Era un hombre culto, admirador del orden y la ciencia, hostil a la intervención clerical en la vida pública. Su madre, aunque menos visible en los relatos históricos, fue determinante en su carácter: fuerte, sobria, emocionalmente templada. De ella heredó la contención; de él, la convicción de que la patria debía ser más grande que cualquier religión.

Enrique creció en ese ambiente de libros, discursos, pragmatismo y código militar. A diferencia de otros niños regiomontanos de su generación, no fue educado por monjas ni pasó su infancia entre catecismos. Su altar no estaba en la iglesia, sino en el salón de estudios donde se le enseñó que la nación era lo sagrado. Esa formación fue decisiva. Nunca aprendió a rezar con fervor, pero sí a obedecer sin titubeos. Nunca lloró ante una imagen religiosa, pero sí se conmovió con el sonido marcial de un tambor. Y eso, más tarde, lo haría capaz de mandar a la muerte a miles… y de aceptarla para sí mismo.

Desde niño supo que obedecer no era humillarse, y que mandar no era gritar: era mirar con autoridad.

A los 16 años, Enrique decidió que su vocación no estaba en la abogacía, ni en la literatura, ni en la política. Su decisión sorprendió a la familia: ingresó al Heroico Colegio Militar de Chapultepec. Era 1906, y México todavía vivía en la aparente paz del Porfiriato, pero las grietas sociales comenzaban a crujir en el subsuelo. En el Colegio Militar encontró el molde perfecto para su temperamento. Uniformes rectos, camas bien tendidas, botas pulidas al amanecer. Fue un cadete brillante, respetado, temido. No tenía carisma: tenía mando. Su mirada imponía, sus silencios ordenaban.

Los reportes internos de la época —algunos conservados en archivos castrenses— hablan de un joven de “inteligencia fría”, “capacidad analítica superior” y “talento táctico excepcional”. No era idealista. No soñaba con un país más justo. Soñaba con un ejército más eficiente. Y eso lo llevó a ascender con rapidez cuando estalló la Revolución Mexicana.

En 1911, al egresar como subteniente de artillería, Enrique se encontró con un país que se fracturaba a machetazos y tiros. Las tropas de Francisco I. Madero habían derrocado a Díaz; el porfiriato se desmoronaba, y con él, los pilares que habían sostenido la vida pública durante más de tres décadas. Gorostieta no simpatizaba con la Revolución. La veía como un desgarramiento innecesario, como un caos que sólo traería más caos. Se alistó en el ejército federal y cayó bajo el ala de Victoriano Huerta, el militar más frío y pragmático del momento.

Huerta y Gorostieta: la alianza entre la espada y la estrategia

La relación entre Huerta y Gorostieta fue más que profesional: fue una alianza de estilo. Ambos creían en la obediencia sin dudas, en el uso quirúrgico de la fuerza, en el Estado como institución vertical. Huerta, que entonces escalaba posiciones en la estructura militar y política, detectó rápidamente en aquel joven oficial a un posible heredero, un ejecutor sin titubeos. Lo asignó a campañas contra los zapatistas en el sur, contra los orozquistas en el norte, contra cualquier grupo que se rebelara.

La Decena Trágica de 1913, que culminó con el asesinato de Madero y la ascensión de Huerta al poder, fue un parteaguas para muchos militares. Varios se distanciaron por convicción, otros por conveniencia. Gorostieta no. Se mantuvo firme. Y como recompensa, fue nombrado general brigadier con apenas 23 años. Era el ascenso más veloz en la historia reciente del ejército. No por méritos políticos, sino por resultados en el campo de batalla.

Mientras otros jóvenes pensaban en novias o cafés literarios, él calculaba emboscadas, cercos, abastecimientos.

Combatió sin piedad. En informes militares se narran acciones de precisión quirúrgica contra insurgentes. No era cruel por placer, pero sí eficiente. Aplicaba la violencia como una ecuación. Calculaba bajas necesarias, posiciones estratégicas, velocidad de ataque. A muchos de sus compañeros les impresionaba su serenidad durante los tiroteos. No se exaltaba, no gritaba, no sudaba de más. Sólo observaba y mandaba.

Pero como todo en la historia de México, lo que sube rápido cae más pronto. El gobierno de Huerta fue aislado por las potencias internacionales, despreciado por el pueblo y arrasado por los constitucionalistas. En julio de 1914, Huerta huyó al exilio. El ejército federal fue disuelto. Y sus generales, perseguidos.

Gorostieta cruzó la frontera sin uniforme ni medallas. El país por el que había luchado ya no existía. El nuevo México no tenía lugar para oficiales de voz firme y disciplina huertista. Se exilió en La Habana, donde pasó algunos meses reinventándose. Luego se trasladó a Estados Unidos, donde conoció a su futura esposa, Gertrudis “Tula” Lasaga, hija de una familia cubano-española. Con ella formó un hogar que marcaría una nueva etapa: la del hombre de familia, el empresario, el ciudadano en retirada.

Regresaron a México hacia 1920, ya con la Revolución institucionalizada bajo el poder del sonorense Álvaro Obregón. Gorostieta no buscó reintegrarse al ejército. No había lugar para él. Decidió entonces montar una fábrica de jabones en la Ciudad de México. Sí, el general huertista que había combatido en Morelos y Zacatecas, que había mandado tropas y cruzado sierras, ahora se dedicaba a preparar fórmulas de limpieza.

La fábrica prosperó. Tenía buena clientela, personal fiel, una cadena de distribución en crecimiento. Vivía en una casa cómoda, con biblioteca, jardín, una perrita que sus hijas adoraban. Tenía lo que muchos llamarían una vida hecha. Y sin embargo…

Había noches en que se quedaba de pie frente al mapa de la república, recordando trayectos de campaña, nombres de jefes enemigos, líneas de fuego. No podía evitarlo. El general dormía, pero no estaba muerto.

No hablaba mucho del pasado. Ni de Huerta, ni de los combates. Pero en la forma en que observaba las noticias, en el modo en que se tensaba cuando oía de un nuevo levantamiento, sus hijas supieron que algo en su sangre seguía cabalgando. El orden de la fábrica no era suficiente. Le faltaba el ruido de los sables, la urgencia de los partes, la adrenalina del peligro. La paz le sabía a trampa.

Y entonces… el país volvió a arder.

El país en llamas: cuando la fe se volvió pólvora

Cuando el México posrevolucionario creyó haber encontrado cierta estabilidad, surgió un conflicto más hondo, más visceral que cualquier enfrentamiento entre caudillos: una guerra por el alma del pueblo. La Revolución había combatido caciques, latifundistas, dictadores, pero ahora el enemigo era otro, intangible y centenario: la Iglesia Católica. Y con esa guerra, Enrique Gorostieta volvería a encontrar su lugar.

Era 1926, y Plutarco Elías Calles, presidente de México, creía firmemente en un Estado laico, autoritario y modernizador. No bastaba con que la Constitución de 1917 limitara la acción religiosa: había que hacerla cumplir con puño de hierro. El país necesitaba orden, sí, pero según Calles, también necesitaba liberarse del yugo clerical. Fue así como surgió la llamada Ley de Tolerancia de Cultos, aunque su apodo más famoso —y temido— fue otro: Ley Calles.

El documento parecía una camisa de fuerza para la Iglesia. Establecía que ningún sacerdote podía dar misa sin estar registrado ante el gobierno, prohibía enseñar religión, impedía portar sotana fuera de los templos, sancionaba cualquier declaración religiosa en público, y facultaba al Estado para cerrar templos, arrestar curas y sancionar cualquier acto de culto no autorizado.

A los ojos del pueblo, Calles no estaba legislando: estaba profanando. No gobernaba: estaba blasfemando.

La Iglesia respondió con dignidad y temor. Los obispos decidieron suspender el culto público como protesta. Cerraron iglesias, cancelaron sacramentos, y se refugiaron en la oración. Pero el pueblo no entendió de sutilezas diplomáticas. El silencio del altar fue interpretado como abandono. Y entonces, lo que empezó como resistencia civil pronto se convirtió en alzamiento armado.

Primero fueron algunos focos dispersos: campesinos de Jalisco que rechazaban entregar a su párroco, rancheros michoacanos que escondían imágenes de la Virgen en cuevas, jóvenes que se juraban lealtad a Cristo Rey con un rosario en una mano y una carabina en la otra. Pero en cuestión de meses, el Bajío ardía.

Nacía así la Guerra Cristera, un levantamiento popular como ningún otro. No lo encabezaba un caudillo ni un político ni un ideólogo. Lo encabezaban los devotos, los que de rodillas ante la cruz se levantaban con machete en mano para gritar: “¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!”.

El ejército de los que no sabían guerrear

La lucha, sin embargo, era desordenada. Los cristeros eran valientes pero improvisados. Muchos jamás habían disparado un arma, y sin embargo se lanzaban contra trenes, cuarteles y patrullas. Tenían fe, sí, pero no estrategia. Sabían morir, pero no sabían vencer.

Fue entonces cuando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, una organización civil que apoyaba desde la sombra al movimiento cristero, entendió que hacía falta algo más que fervor. Necesitaban un jefe militar profesional, alguien que organizara la resistencia como un ejército verdadero. Alguien que diera forma al caos. Alguien que supiera combatir… aunque no compartiera del todo el credo.

Los ojos de la Liga se posaron en un nombre olvidado por el Ejército, pero no por la historia: Enrique Gorostieta Velarde.

A mediados de 1927, emisarios discretos tocaron la puerta del general retirado. Le hablaron con rodeos. Le expusieron el problema: México tenía miles de hombres dispuestos a dar la vida por su fe, pero necesitaban dirección. Le ofrecieron un trato: un salario digno, protección para su familia, plena autoridad táctica sobre los rebeldes. Él escuchó, calló, meditó. Y pidió tiempo.

Gorostieta no era un creyente. Pero sí era un patriota. Y más aún: era un general sin guerra.

Sus amigos más íntimos lo notaron inquieto. Tula, su esposa, lo miraba con ojos de temor. Sabía que él no había olvidado su espada. Sabía que la paz de la fábrica era apenas una tregua. Una madrugada, al regresar de una caminata solitaria por el jardín, él le dijo sin rodeos:

—Me voy a Jalisco.

Ella no lloró. No lo detuvo. Solo le preguntó:

—¿Es por la fe?

Y él respondió, sin solemnidad:

—No. Es por la libertad.

Del jabón al machete: el regreso del general

En septiembre de 1927, Enrique Gorostieta partió rumbo a los Altos de Jalisco. Lo hizo con una pequeña escolta y una convicción que no tenía nada que ver con los dogmas eclesiásticos. Según algunas cartas suyas, él no luchaba por la Iglesia como institución. Luchaba porque el Estado había sobrepasado su límite. Porque el gobierno que decía defender libertades las estaba pisoteando. Porque si podía cerrarse una iglesia hoy, mañana podía cerrarse una escuela, una prensa, una fábrica.

Así empezó su transformación lenta pero profunda.

Cuando llegó al campamento cristero, lo esperaban con recelo. Algunos lo llamaban “el general mazón”, otros “el huertista”. Sabían que no era católico practicante. Que no rezaba con ellos. Que no comulgaba. Pero al escucharlo hablar con tono sereno, al verlo trazar mapas, revisar posiciones, exigir respeto, lo empezaron a respetar.

En los primeros días, no le decían “mi general”, sino “el señor”. Tres semanas después, ya le juraban obediencia.

Gorostieta reorganizó desde la raíz a las tropas cristeras. Creó una jerarquía clara, impuso disciplina, estableció rutas de suministro, y prohibió excesos. Algunos caudillos locales, acostumbrados a la autonomía, fueron relevados. Él no admitía improvisación. Quería resultados. Y los tuvo. En menos de tres meses, la Guardia Nacional Cristera —como él mismo la llamó— comenzó a mostrar eficacia. Atacaban trenes con precisión, recuperaban pueblos con estrategia, golpeaban y se replegaban con astucia.

Había nacido el ejército de los creyentes… con mando de un no creyente.

Y aunque él nunca se confesó como católico, algo en su interior empezó a transformarse. Veía a los jóvenes persignarse antes del combate, a los viejos besar sus escapularios antes de disparar, a las mujeres rezar mientras curaban heridos. Esa fe, esa llama invisible, lo conmovía.

Enrique Gorostieta no encontró a Dios en la iglesia. Lo encontró en los ojos de los hombres que morían por Él.

El caudillo que nació en la sierra

A Enrique Gorostieta no le bastaba con comandar. Necesitaba transformar. Sabía que aquellos hombres valientes que ahora llamaban “mi general” podían ser algo más que tropas con fe: podían convertirse en una verdadera fuerza militar disciplinada, temida y respetada por el Estado. Y para lograrlo, debía enseñarles, corregirles, elevarlos.

Del polvo del campo y el barro de las veredas, quería forjar soldados de acero.

Lo primero que hizo fue imponer orden. La mística de los cristeros era fuerte, pero su organización, caótica. Cada región tenía su propio jefe local, a menudo elegido más por fervor que por capacidad. Los mandos se solapaban, los ataques eran aislados, y aunque el espíritu era combativo, se perdía fuerza en la dispersión. Gorostieta entendió que la guerra no se ganaría con estampitas ni con coraje suelto. Se ganaría con táctica.

Estableció un sistema de rangos, una cadena de mando clara, y un código de conducta severo. Las tropas debían marchar, entrenarse, respetar jerarquías. El general no toleraba la indisciplina, y aunque al principio sus órdenes incomodaron a más de uno, los resultados hablaron por él.

En apenas seis meses, las fuerzas cristeras pasaron de ser un conjunto de guerrillas espontáneas a un ejército guerrillero coordinado. Se estimaba que más de 20 mil hombres armados seguían directamente las órdenes del general, y otros tantos ofrecían apoyo en logística, espionaje, abastecimiento. Los ataques dejaron de ser meros arrebatos. Ahora había operaciones simultáneas, emboscadas planeadas, sabotajes quirúrgicos.

El gobierno, que al inicio llamaba “fanáticos” a los cristeros, comenzó a llamarlos “peligrosos”.

El golpe fue tan visible que incluso la prensa internacional comenzó a tomar nota. Los telegramas estadounidenses hablaban de un conflicto creciente que amenazaba con desbordar el centro del país. Algunos analistas advertían que, si los cristeros tomaban una capital estatal —como Guadalajara o León— la revuelta se convertiría en guerra civil abierta. Y detrás de todo eso, estaba el general sin sotana, el huertista sin misa, el jefe sin rosario.

El respeto ganado con sangre

A Gorostieta no le gustaba hablar mucho. No arengaba con discursos largos ni se paraba en altares. Pero cuando hablaba, sus hombres lo escuchaban. Sus palabras eran escasas, pero certeras. En uno de sus cuarteles —una vieja hacienda reconvertida en base militar— escribió en una tabla de madera una frase que resumía su pensamiento:

“El que lucha por Dios debe parecerlo en conducta, en disciplina, en honor.”

Para muchos soldados analfabetas, esas palabras escritas eran apenas un símbolo. Pero para los capitanes, para los jefes de columna, esa máxima se convirtió en ley. Y quienes la violaban, pagaban.

Gorostieta sancionaba con dureza los saqueos, las ejecuciones arbitrarias, los excesos contra civiles. En una ocasión, cuando un grupo de cristeros saqueó una tienda de un poblado de Michoacán bajo el pretexto de “castigar a los enemigos de la fe”, el general ordenó el arresto inmediato de los responsables y la restitución de los bienes robados. Algunos fueron degradados. Otros, expulsados del movimiento.

No peleaban para llenar alforjas. Peleaban para liberar la fe. Y él se encargaba de recordarlo a diario.

Pero no todo era orden y rigidez. Gorostieta también sabía reconocer el valor. En cada combate exitoso, organizaba ceremonias sencillas donde condecoraba a los más valientes. No con medallas oficiales, sino con abrazos, palabras y respeto. “Hoy peleaste como jefe. Te obedecerán como tal”, le dijo una vez a un muchacho de 19 años que había salvado a veinte compañeros de una emboscada.

Ese liderazgo humano, sin adornos, sin populismo, lo volvió invulnerable a las intrigas internas. A pesar de sus orígenes liberales, su pasado huertista y su falta de práctica religiosa, se volvió incuestionable.

Lo llamaban “el Caudillo Blanco”, por su uniforme pálido y su caballo blanco, que era casi símbolo de aparición en los pueblos del Bajío. Algunos campesinos creían que tenía protección divina. Otros decían que había visto la imagen de Cristo en un sueño. Él, por supuesto, no fomentaba esas ideas. Pero tampoco las negaba. Porque entendía algo que otros no: la fe era más poderosa que las balas. Y si esa fe necesitaba símbolos, él sabría convertirse en uno.

De general a creyente: la batalla interior

En privado, Enrique seguía siendo un hombre sobrio. No rezaba públicamente, no asistía a misa, no comulgaba. Pero en su diario personal —una libreta perdida durante décadas y rescatada por historiadores— hay frases que revelan una transformación silenciosa:

“No sé si creo en Dios. Pero creo en estos hombres que creen en Él. Y eso me basta para seguir.”

Los soldados que dormían a su lado veían cómo, por las noches, se quedaba despierto mirando al cielo. Le hablaba al silencio. A veces a su madre. A veces a un Dios que no sabía si estaba escuchando. Pero con el paso de los meses, su mirada se hizo más mansa. Ya no era solo un estratega. Era un guardián de una causa.

Y esa causa, sin que nadie se lo pidiera, se le metió en el alma.

Se cuenta que una madrugada, tras enterrar a quince jóvenes muertos en un combate desigual, el general se hincó por primera vez ante una cruz improvisada. Nadie lo vio, salvo un sacerdote que lo acompañaba. “¿Está bien, mi general?”, preguntó. Y Enrique respondió:

—No. Pero quiero creer que ellos sí lo están.

Entre la cruz y la política: la desconfianza de los altares

El general Enrique Gorostieta, ese militar sin comunión pero con palabra, ese caudillo forjado en la artillería huertista que ahora dormía bajo estrellas junto a monaguillos armados, comenzaba a ser más que un comandante: era ya el símbolo de la resistencia cristera. Y sin embargo, en los pasillos más sagrados del poder eclesiástico, no todos confiaban en él.

Porque aunque era venerado en los campos de batalla, a lo lejos —en Roma, en la Ciudad de México, en las sacristías del exilio— muchos obispos lo miraban con recelo. Lo veían como un extraño, un aliado útil pero incómodo. No lo habían elegido ellos, y su pasado huertista no era fácil de olvidar. ¿Cómo podía un general liberal y anticlerical estar ahora al frente de una guerra en nombre de Cristo Rey?

El general combatía con alma, pero no con sotana. Y eso, para algunos prelados, era una amenaza.

A finales de 1928, cuando el movimiento cristero había alcanzado su máximo esplendor militar, empezaron también los primeros susurros de negociación secreta. La guerra se alargaba, el Vaticano temía una persecución aún más feroz, y el presidente Emilio Portes Gil, más flexible que Calles, había dejado ver que podía ceder en algunos puntos si la Iglesia suspendía el alzamiento armado.

Así comenzaron los contactos entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno, a menudo con mediación del embajador estadounidense Dwight Morrow, hombre hábil y bien relacionado con ambos bandos. Pero lo grave no fue el intento de paz: lo grave fue que a Gorostieta no se le informó.

Mientras el general organizaba campañas, preparaba ofensivas y enterraba compañeros, algunos obispos ya conversaban discretamente sobre cómo terminar la guerra. Y no solo sin consultarlo… también sin mencionarlo.

El fantasma del abandono

Gorostieta comenzó a sospechar. Notó que ciertos suministros prometidos por la Liga Defensora llegaban tarde o no llegaban. Que algunos sacerdotes se mostraban evasivos cuando se hablaba de ofensivas. Que ciertas órdenes del episcopado ya no se alineaban con las decisiones del campo. Y sobre todo, notó el silencio. Uno que no era casual, sino premeditado.

Entonces decidió escribir. En cartas que luego serían históricas, Gorostieta expresó su preocupación al episcopado mexicano y a la Liga. No lo hizo con enojo, sino con dignidad:

“Si el honor ha de ser pisoteado por la conveniencia, decidme ahora, para no llevar a más hombres a la muerte por una causa que ya no se cree digna en lo alto.”

En otra carta, aún más dura, escribió:

“Yo no soy sacerdote, ni estoy bajo votos. Pero he dado mi vida a esto, y no admitiré que se pacte la rendición sin consultar a quienes han derramado su sangre.”

Era una advertencia. Pero también era un grito de dolor.

Porque el general comenzaba a entender que, mientras sus hombres caían con escapularios en el pecho, las sotanas negociaban en lo oscuro. No eran traidores, pensaba. Pero sí eran cobardes. Porque si iban a hacer la paz, debían mirar a los muertos a los ojos. Y eso, temía él, no estaban dispuestos a hacer.

Valverde Téllez y el dilema eclesiástico

Uno de los personajes más complejos en este periodo fue el obispo Emeterio Valverde Téllez, titular de la diócesis de León. Hombre austero, vehemente, profundamente mariano y cristero de corazón, Valverde había sido durante años un pilar de la resistencia. Desde el púlpito había arengado a la defensa de los derechos divinos, había bendecido armas, había escrito con pasión sobre el reinado social de Cristo.

Pero hacia 1929, la presión del Vaticano y del gobierno federal empujaba a todos los obispos a buscar una salida. Incluso a él.

Valverde no simpatizaba con Gorostieta. Le reconocía valor, pero lo veía como un instrumento, no como un líder espiritual. Y cuando llegaron noticias de una posible tregua, Valverde no lo consultó, sino que se limitó a “notificarle” lo esencial.

Esa notificación, que aún se conserva, decía escuetamente:

“A la brevedad, se hará del conocimiento público el término de las hostilidades. Se espera de los jefes su colaboración patriótica y su obediencia cristiana.”

No hubo explicaciones. No hubo agradecimientos. No hubo garantías. Solo una orden.

Para un general que había entregado su honor por una causa que no era suya, aquello fue el principio de una herida que no cerraría.

Algunos historiadores sugieren que fue entonces, en la primavera de 1929, cuando Gorostieta decidió que si la paz llegaba a traición, él al menos moriría de pie. Porque no iba a huir. No iba a esconderse. No iba a firmar papeles ni a abandonar a sus tropas. No iba a entregar lo que tanto le había costado construir.

Lo que siguió fue una serie de decisiones que lo llevarían, sin saberlo, hacia su destino final. Pero antes de caer, aún tenía un combate más: el del honor contra la conveniencia.

El último combate de un general traicionado

Había aprendido a leer los signos de la guerra como quien lee el clima en el horizonte. Sabía cuándo la batalla se avecinaba y cuándo la traición se ocultaba en la bruma. Y en aquellos días de mayo de 1929, Enrique Gorostieta Velarde sentía que algo —algo profundo, oscuro, definitivo— se estaba cerrando sobre él.

Los informes eran ambiguos. Algunos de sus emisarios hablaban de conversaciones entre obispos y funcionarios del gobierno. Otros, de promesas de paz. Incluso corrían rumores de reuniones secretas en la Ciudad de México, donde los mismos que bendecían a los cristeros ahora pactaban su rendición. El general no tenía pruebas, pero lo intuía. Sabía que los acuerdos no eran abstractos. Sabía que, si se firmaban, tendrían consecuencias. Sangre que se volvería silencio. Tumbas que se quedarían sin sentido.

Y si había algo que Gorostieta no podía tolerar era el sinsentido. Ni en la guerra, ni en la muerte.

Fue entonces cuando decidió moverse con sus tropas hacia una posición más segura, al norte de Michoacán. No confiaba en nadie, salvo en su escolta personal y en algunos capitanes de confianza. Redujo el número de correos. Pidió a los jefes locales resistir, mantenerse firmes, esperar instrucciones. No sabía si llegaría a tiempo para impedir la entrega… pero al menos no pensaba ser parte de ella.

La sombra que avisó el final

El 1 de junio de 1929, el general recibió una carta extraña. Venía firmada por un conocido intermediario, un enlace cristero que decía tener información sobre un emisario del gobierno dispuesto a negociar “en otros términos”. Era, supuestamente, un contacto para explorar una tregua digna, con garantías, en honor a la causa cristera. La reunión debía celebrarse cerca de Atotonilco el Alto, en una hacienda discreta y protegida.

Gorostieta dudó. Le pareció mal planteada. Pero al mismo tiempo, el mensaje traía nombres que conocía. Apellidos que le daban cierta confianza. Además, había algo que lo empujaba: la necesidad de saber si la traición ya era irreversible.

Partió esa misma tarde con un pequeño destacamento. Veinte hombres. No más. Llegaron en la madrugada a la Hacienda del Valle, una construcción antigua, silenciosa, con grandes corredores de piedra y patios secos. El lugar parecía tranquilo. Tal vez demasiado.

Durante la noche, uno de sus capitanes notó un movimiento extraño en los alrededores: caballos, sombras, pasos en la maleza. Gorostieta se asomó por una ventana. No dijo palabra. Solo cargó su arma y dio la orden:

—A sus puestos. Algo viene.

El amanecer del 2 de junio no trajo paz. Trajo a la muerte vestida de uniforme federal.

Emboscada y sangre en la hacienda

El ataque comenzó antes de que el sol se alzara del todo. La columna federal, enviada por órdenes del general Saturnino Cedillo, rodeó la hacienda en sigilo. Eran muchos más de lo esperado. Y traían ventaja. Uno de los guías del ejército, se supo después, era un desertor cristero que había revelado los movimientos del general a cambio de perdón y dinero.

La emboscada fue fulminante. Los primeros disparos derribaron a tres de sus hombres. Gorostieta salió montado, espada al cinto, pistola en mano. Intentó romper el cerco. Era un jefe que no huía a pie. Cabalgó como si la guerra pudiera ganarse en un solo galopar. Pero el destino, como otras veces, ya estaba escrito.

Una bala alcanzó a su caballo. Cayó con estrépito. El animal, herido de muerte, se desplomó sobre el cuerpo del general. Enrique trató de zafarse. Forcejeó. Pero no tuvo tiempo. Un soldado federal —según el parte oficial— se acercó y le disparó a quemarropa en la sien.

El cuerpo quedó tendido, semioculto entre ramas y tierra roja. A su alrededor, el tiroteo seguía. Pero su guerra había terminado. Sin juicio, sin tribunal, sin bandera blanca. Así murió Enrique Gorostieta Velarde: solo, traicionado, y sin haber terminado la causa que había hecho suya.

La noticia que no fue noticia

Algunos soldados cristeros, al enterarse de la muerte de su general, se negaron a creerla. “Es un invento del gobierno”, decían. Otros, lloraban en silencio, golpeando la tierra. Y unos cuantos, los más cercanos, recogieron su cadáver y lo enterraron bajo un árbol, en una fosa discreta, con una cruz de ramas secas. No hubo campanas. No hubo luto oficial. Solo un nombre tallado a navaja:

General E. Gorostieta. Murió por la libertad de los que creyeron.

Tres semanas después, la guerra terminó oficialmente.

La paz que se firmó con las manos manchadas

El 21 de junio de 1929, en la Ciudad de México, la Iglesia católica y el gobierno federal firmaron la paz. No hubo ceremonia solemne, ni discursos públicos, ni firma televisada —porque la televisión no existía y la dignidad, para muchos, tampoco. Lo que hubo fue un acuerdo negociado en privado, con el asesoramiento del embajador Dwight Morrow, con la bendición del Papa Pío XI y con el aval de quienes ya no pisaban trincheras.

No se derogaron las leyes que habían motivado la rebelión. No se restablecieron los derechos políticos de la Iglesia. No se reparó a los muertos. Se permitió volver a misa. Y ya.

El precio de la paz fue el silencio. Y la moneda con que se pagó fueron los huesos de los que habían caído por no callar.

Una cruz sobre la espada

Para muchos cristeros, la noticia fue incomprensible. Apenas tres semanas atrás, su general había muerto en combate. Ahora, el clero les pedía que entregaran las armas y regresaran a sus casas. No con medallas. No con garantías. Solo con la promesa de que Dios volvería al altar, aunque no a las leyes.

Los sacerdotes viajaban de pueblo en pueblo explicando lo que ni ellos mismos entendían del todo. Decían que el Papa había hablado. Que los obispos habían acordado. Que Cristo Rey, por ahora, reinaría desde los corazones, no desde las leyes.

Hubo quienes obedecieron sin dudar. En nombre de la obediencia católica. En nombre de la esperanza. Hubo quienes enterraron sus fusiles junto a los escapularios y se despidieron del monte con una oración. Pero otros —los menos visibles, los más heridos— no lo aceptaron.

Porque habían visto morir a sus hermanos. Habían matado por una causa. Habían visto al general luchar hasta el último aliento. ¿Y ahora les decían que todo se había terminado? ¿Así, de repente?

No todos se rindieron. Y no todos perdonaron.

Los acuerdos que no se cumplieron

El gobierno, por su parte, prometió amnistía. Dijo que no habría represalias. Que los excombatientes podrían reintegrarse a la vida civil. Pero la realidad fue otra. En los meses siguientes a la firma de la paz, docenas de cristeros fueron perseguidos, encarcelados o asesinados, sobre todo en zonas rurales donde la autoridad local no reconocía los Arreglos… o los ignoraba con gusto.

En Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Michoacán, hubo listas negras, ejecuciones sumarias, torturas en pequeñas cárceles municipales. Y también hubo sacerdotes asesinados por negarse a callar. Uno de ellos fue el padre Jenaro Sánchez Delgadillo, colgado de un árbol por celebrar misa. Otro, el padre Mateo Correa, fusilado por negarse a revelar confesiones.

Los Arreglos —dijeron algunos obispos después— no eran perfectos. Pero habían evitado un exterminio. ¿A qué costo? Eso se preguntaban los sobrevivientes. ¿Había valido la pena tanto sacrificio para obtener tan poco?

Gorostieta, desde su tumba sin nombre, parecía tener la respuesta. Y era un silencio lleno de reproche.

La herida abierta

El clero volvió a los templos. Las iglesias se reabrieron, los altares se limpiaron, las campanas sonaron. Pero nada volvió a ser igual. La relación entre Iglesia y Estado quedó marcada por la desconfianza. Y la relación entre la base católica y su jerarquía quedó aún más fracturada.

Durante décadas, la Guerra Cristera fue un tema prohibido en los libros de texto. El gobierno la enterró como una nota marginal. Y la Iglesia… también calló. Por miedo, por estrategia, por vergüenza. No se habló del general. No se habló de los mártires. No se habló de la traición.

Hasta que en los años 90, el Papa Juan Pablo II beatificó a 25 mártires cristeros. Y con ello, reabrió la historia que nunca debió cerrarse con candado.

Pero para entonces, Gorostieta ya era más leyenda que hombre. Su rostro había quedado grabado en unos pocos retratos borrosos. Su nombre, borrado de los altares por no ser santo, y de los libros de historia por no ser revolucionario.

El hombre que no creyó, creyó al final. El general que no pidió redención, murió redimiendo. Pero su causa… quedó huérfana.

Los hombres que volvieron sin cruz ni victoria

Se firmó la paz, sí. Pero no volvió la calma. Los hombres bajaron de los cerros con las armas envueltas en cobijas, con la mirada enterrada en los pies, con el alma rota en pedazos que ni el rezo ni la pólvora podían recomponer. Regresaron a sus pueblos como fantasmas, no como héroes. Y eso fue, quizás, la mayor derrota.

A algunos los esperaban mujeres con los ojos llenos de lágrimas. A otros, lápidas recientes. Y a los más, el silencio incómodo de una comunidad que no sabía si celebrar la paz o llorar la rendición. Porque el perdón, cuando llega sin justicia, sabe a traición.

En Jalisco, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Colima, miles de cristeros descolgaron sus fusiles de los jacales y los ocultaron bajo tierra, entre mezquites y naranjos, con la esperanza infantil de que un día serían necesarios de nuevo. Pero no hubo estandarte que los reclamara. Nadie volvió por ellos. La guerra había terminado sin ellos.

A los que pelearon se les pidió olvido. A los que murieron, ni siquiera una misa.

Cristeros sin causa, soldados sin patria

El nuevo Estado mexicano, triunfante y moderno, no quería recordar que había sido tambaleado por campesinos con escapularios. No quería mártires. No quería historias que desafiaban su relato oficial. Así que borró. Censuró. Reescribió.

En los archivos oficiales, la Guerra Cristera quedó reducida a “conflicto armado religioso”, “revuelta de fanáticos”, “movimiento regional”. Y el nombre de Enrique Gorostieta Velarde, el general que logró convertir a ejércitos dispersos en una fuerza organizada, desapareció de los informes militares, de las memorias de campaña, de los periódicos. Como si no hubiera existido.

Los sobrevivientes se replegaron a la discreción. Algunos, por miedo. Otros, por vergüenza. Muchos asumieron el consejo de los párrocos: callar, rezar, vivir. Y así se apagó, lentamente, la memoria de una gesta popular que por poco se volvió epopeya.

Pero en lo profundo del Bajío, en rancherías de polvo y monte, aún se contaban historias al calor del fogón. Historias prohibidas. Cuentos que empezaban con un susurro: “Mi abuelo peleó con Gorostieta…”

El general sin tumba

Durante años, no se supo con certeza dónde yacía el cuerpo de Enrique Gorostieta. Se hablaba de una fosa en Atotonilco, de un entierro improvisado bajo un mezquite, de huesos que fueron desenterrados por animales y dispersados por el viento. No hubo lápida. No hubo misa. No hubo duelo público.

La familia, desde el exilio, pidió informes. Pero nadie respondió. Algunos líderes católicos optaron por la prudencia. Otros por la indiferencia. Lo cierto es que el hombre que murió por la causa de Dios no fue reclamado por sus representantes. Y esa omisión fue más que una afrenta: fue una confirmación silenciosa de que su muerte había sido necesaria… pero incómoda.

Gorostieta se convirtió en un mártir sin altar. En un héroe sin panteón. En un general sin gloria ni epitafio.

Pero como ocurre con los muertos que arden en la conciencia, su figura no desapareció. Siguió apareciendo en los relatos orales, en cartas escondidas, en estampitas clandestinas donde no tenía aureola, pero sí mirada firme. Algunos lo imaginaban cabalgando todavía, cruzando montes con su sable desenvainado. Otros decían que, si la Iglesia alguna vez pedía perdón, su tumba se abriría sola.

No se abrió.

El precio del silencio

Mientras tanto, el nuevo México avanzaba. Se construían carreteras, se repartían tierras, se promovía la educación laica. El PRI nacía como el heredero de la Revolución, prometiendo orden, justicia social y estabilidad. Pero en esa estabilidad no cabía el recuerdo de los que habían levantado la voz en nombre de la fe.

Durante décadas, la Cristiada fue un tabú. En escuelas no se mencionaba. En libros, no se explicaba. En misas, se esquivaba. Solo los abuelos, los que aún conservaban cicatrices en el alma, mantenían viva la historia. Como un fuego lento. Como una vela encendida al fondo de la capilla.

Porque hay guerras que no se ganan. Y hay derrotas que no se olvidan.

El eco de una guerra sin himno

Pasaron los años. La sangre se secó. Los caminos volvieron a llenarse de peregrinos en paz. Las campanas repicaron otra vez en las torres de las iglesias, aunque con un tono más sobrio, como si cada campanada pidiera perdón por los años en que callaron. Pero bajo esa calma superficial, el país seguía cargando una herida sin cicatrizar: la de una guerra peleada por miles… y contada por nadie.

México había sobrevivido a la Cristiada, pero no la había entendido.

Los libros oficiales se encargaron de minimizarla. El relato revolucionario, convertido en ideología de Estado, necesitaba héroes obreros, campesinos agraristas, líderes ilustrados… no mártires con rosarios. No generales que murieron por una causa espiritual. Así que la historia de Gorostieta y de los cristeros fue arrumbada al rincón de los “conflictos menores”. Apenas unas líneas. Apenas unas notas al pie.

Y la Iglesia —la misma que en secreto había alentado la rebelión— también eligió el silencio. Por prudencia. Por temor. Por estrategia. Durante décadas, ni siquiera los altares recordaban a sus muertos armados. La obediencia fue absoluta: al Papa, al Estado, al olvido.

El regreso de los que no cabían en la historia

No fue sino hasta finales del siglo XX cuando comenzaron a surgir voces que exigían memoria. Académicos, cronistas, descendientes de cristeros, historiadores valientes empezaron a recoger testimonios, a desempolvar archivos, a preguntar lo que nadie preguntaba.

Y lo que encontraron fue sobrecogedor: cartas desgarradoras, diarios clandestinos, listas de mártires anónimos, relatos de niños que cargaban balas, de mujeres que escondían armas entre el pan, de curas que celebraban misa entre peñascos y eran fusilados por hacerlo.

Y en medio de todo eso, como una figura que emerge del polvo, volvía a aparecer el nombre de Enrique Gorostieta Velarde.

El general. El no creyente. El traicionado. El caído sin cruz.

Su historia era demasiado incómoda para el gobierno y demasiado ambigua para la Iglesia. Pero justamente por eso era la que más necesitaba ser contada. Porque Gorostieta representaba algo que pocos personajes encarnan: la posibilidad de luchar por una causa ajena, hasta hacerla propia. De asumir un deber sin esperar recompensa. De morir en la contradicción, sin buscar coherencia, pero con honor.

La memoria que resucita en la voz del pueblo

En los pueblos donde se libraron las batallas más intensas de la Cristiada —Tepatitlán, Arandas, Atotonilco, Valle de Guadalupe, Sahuayo— las generaciones más viejas nunca dejaron de hablar del general. Lo hacían sin libros, sin grabaciones, sin reconocimientos oficiales. Pero con un respeto que no se puede fingir.

Lo llamaban “el General de Dios”, aunque sabían que él no comulgaba. Lo comparaban con los héroes bíblicos que dudaban, pero obedecían. Algunos incluso aseguraban que antes de morir se convirtió en creyente, que hizo su confesión final, que aceptó el perdón divino.

Eso no está probado. Pero tal vez no importa.

Lo que sí se sabe es que sus hijas —desterradas con su madre tras su asesinato— vivieron en el exilio con dignidad, siempre honrando su memoria. Nunca pidieron pensión. Nunca exigieron venganza. Solo querían que se supiera la verdad. Que no lo olvidaran. Que México entendiera por qué murió su padre.

Y ese deseo, finalmente, empezó a cumplirse.

La historia que se volvió cine, y el cine que despertó preguntas

En 2012, la película Cristiada (titulada en inglés For Greater Glory) llevó por primera vez al cine la historia de la guerra cristera. Y puso en el centro a Enrique Gorostieta, interpretado por Andy García, con un tono heroico, solemne, complejo.

La película no fue perfecta. Omitió matices, romantizó episodios, adaptó algunos hechos. Pero hizo lo que durante décadas nadie había hecho: devolverle al general un rostro, una voz, una tumba simbólica.

A partir de entonces, miles de mexicanos —especialmente jóvenes— conocieron por primera vez la historia silenciada. Se preguntaron quién era ese hombre. Por qué luchó. Por qué cayó. Y sobre todo, por qué su país no les había contado nunca nada de él.

La respuesta, como casi todo en esta historia, estaba entre la espada y la cruz.

Entre la historia y el altar: el legado de un hombre sin canon

Si hay algo que la historia teme, es la complejidad. Y Enrique Gorostieta Velarde fue, ante todo, un hombre complejo. No encajaba en los moldes fáciles. No fue mártir oficial de la Iglesia, ni héroe proclamado por la República. No tuvo medalla, ni procesión, ni monumento. Y sin embargo, su figura se ha vuelto una de las más hondas, más contradictorias y más poderosas del México del siglo XX.

Porque nadie como él representó el choque de dos mundos: el de la razón militar y el de la fe profunda; el de la república laica y el de la religiosidad popular; el del honor del soldado profesional y el del sacrificio de los creyentes campesinos. Fue, en cierto modo, el último general de una guerra antigua… y el primer caudillo de una causa eterna.

Y aun sin buscarlo, se volvió símbolo.

Gorostieta, el no-santo

La Iglesia mexicana ha canonizado a varios mártires cristeros. Y con justicia. Hombres como José Sánchez del Río, Anacleto González Flores o Miguel Pro, entregaron su vida con firmeza, sin armas, en actos de fe que conmueven aún hoy.

Pero el nombre de Enrique Gorostieta no está en los altares. Y probablemente nunca lo estará.

Porque fue un militar. Porque empuñó la espada. Porque no fue un hombre de rezos ni de seminario. Porque tuvo un pasado huertista. Porque dudó, porque mandó matar, porque no era puro.

Y, sin embargo, para miles de fieles, para muchos estudiosos, para quienes entienden la historia más allá del dogma, él fue tan cristero como el que más. Porque puso su vida —literalmente— al servicio de una causa que no era suya. Porque entendió que la libertad de culto no es privilegio de los santos, sino derecho de todos.

Algunos relatos sugieren que en los días finales, antes de su muerte, se confesó, se encomendó, se entregó al Dios de sus soldados. ¿Fue sincero? ¿Fue un acto de compasión, de rendición, de conversión? No hay certeza. Y quizás eso es lo más justo: que la duda lo acompañe como una cruz invertida.

Porque a veces, lo que más enseña no es la fe sin manchas, sino la fe que nace entre sombras.

El México que no lo mereció

Durante más de setenta años, México se negó a decir su nombre. Lo borró de los libros. Lo tachó de traidor. Lo condenó al olvido sin juicio.

Y la Iglesia, aunque lo recordó en voz baja, tampoco luchó por su memoria. Su historia resultaba incómoda. Un general que no era católico practicante pero que encabezó la guerra más fervorosamente religiosa de nuestra historia. ¿Cómo encajarlo en un relato limpio, canonizado, aprobado?

Pero México, como todo país que ha sobrevivido a sí mismo, ha aprendido a mirar de frente sus contradicciones. A aceptar que la historia no está hecha solo de héroes sin mancha. Está hecha de hombres. Y Enrique Gorostieta fue uno. Con sombras, con dudas, con decisiones difíciles… pero con valor.

En su carta más célebre, escrita pocos días antes de su muerte, dejó una frase que lo define más que cualquier biografía:

“No sé si mi alma irá al cielo, pero sé que he luchado por los que creen en él. Y eso me basta.”

Y bastó. Porque la historia, al final, también canoniza a su modo.

El eco que no se extingue

Hoy, en el siglo XXI, el nombre de Gorostieta ha vuelto a resonar. En libros, en películas, en coloquios históricos, en iglesias humildes donde aún se reza por los que murieron sin misa. Su figura se ha convertido en punto de encuentro entre el México creyente y el México laico; entre el honor del soldado y el fervor del campesino.

Ya no se trata de discutir si fue santo o no. Se trata de entender por qué, sin buscarlo, se convirtió en faro.

Porque representó algo que pocos hombres logran encarnar: la capacidad de luchar por otros, aunque esos otros no sean parte de tu tribu, de tu ideología, de tu fe. Porque entendió que hay causas tan grandes que te obligan a elegir entre la comodidad y la conciencia.

Y él eligió lo segundo.

Donde mueren los hombres, nacen las leyendas

Hombres citados en aulas y desfiles. Se les esculpe sin dudas, se les viste de gloria, se les atribuyen palabras que nunca dijeron y pensamientos que jamás sostuvieron. Son estatuas, no hombres. Pero Enrique Gorostieta Velarde no cabe en ese molde.

No se dejó domesticar por la historia oficial. Ni por la revolucionaria, ni por la eclesiástica. Murió sin confesión pública, sin misa de cuerpo presente, sin uniforme completo, sin medalla al valor. Lo encontraron caído junto a su caballo herido, entre lodo, sangre y silencio, como caen los que saben que la batalla no es un espectáculo… sino una necesidad.

Y, sin embargo, sin pertenecer del todo a ningún bando, le pertenece ya a todos.

Porque fue un hombre que, sin ser santo, inspiró santidad; que, sin creer ciegamente, protegió la fe de otros con la vida; que, sin recibir órdenes del cielo ni de la tierra, decidió obedecer a su conciencia, aun cuando eso le costara el destierro de la memoria.

Y los pueblos no olvidan a los que caminan con ellos hasta el abismo.

Las lecciones del fuego

Si algo enseñó la vida y muerte de Gorostieta fue que las guerras no se explican en blanco y negro. Que los pueblos que creen, que luchan, que rezan mientras sangran, no son masas manipulables, sino corazones con brújula, con heridas, con hambre de justicia. Y que quienes los guían no siempre llevan mitra, ni faja tricolor, ni curul, ni sotana.

A veces, quien guía lleva cicatrices de otras batallas, culpas de otro tiempo, dudas en el alma y pólvora en el pecho. Y aún así, elige acompañar. Aún así, entrega lo que le queda. No por gloria. No por dogma. Sino porque comprende, en lo más hondo, que la dignidad no admite medias tintas.

Gorostieta fue un general por vocación, un liberal por formación y un cristero por destino. Pero fue, sobre todo, un hombre que no supo abandonar a los suyos, aunque esos suyos fueran distintos, creyentes, campesinos, soñadores con escapularios. Hombres que veían ángeles donde él veía estrategia. Y que murieron confiando en él, porque él, sin decirlo, los amaba a su manera.

No con abrazos ni bendiciones. Pero sí con disciplina, con respeto, con protección. Con liderazgo.

El verdadero milagro

Mucho se ha hablado de si Gorostieta se convirtió antes de morir. Si tuvo una epifanía. Si comulgó. Si rezó. Si entendió a Cristo Rey como algo más que una consigna de guerra. Tal vez sí. Tal vez no.

Pero lo cierto es que el verdadero milagro no fue ese.

El verdadero milagro fue que un hombre sin fe fue capaz de defender la fe de los demás hasta el último aliento. Que un soldado del orden porfirista supo liderar a un ejército de campesinos insurgentes sin despreciarlos. Que alguien que jamás se confesó en vida muriera como si hubiera recibido el perdón de miles.

Porque lo recibió. En cada cristero que gritó su nombre. En cada niño que lo vio pasar a caballo. En cada mujer que escondió sus pasos del ejército federal. En cada altar improvisado donde su rostro apareció junto al de los mártires.

Y quizás en cada amanecer, cuando la bruma cubre los cerros del Bajío y alguien —sin saber por qué— siente que aún cabalga un general blanco entre la niebla.

Fin de campaña

No hay estatuas de Gorostieta en el Paseo de la Reforma. No hay escuelas que lleven su nombre en los libros de texto de la SEP. Pero en cada historia contada a media voz por un anciano que peleó “cuando la religión fue prohibida”, en cada misa celebrada en libertad por pueblos que una vez fueron perseguidos, vive su memoria.

Porque las leyendas verdaderas no se hacen con tinta oficial. Se hacen con carne, con fuego, con sangre, con silencio… y con verdad.

Y la verdad de Enrique Gorostieta Velarde, general cristero, es esta:

No murió por lo que creía. Murió por lo que entendió que debía proteger. Y eso es aún más grande.

(By operación W).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Guanajuato: Un imán de inversión con retos que no pueden ignorarse

Una tierra que antes exportaba brazos, hoy atrae capital. La apuesta está en marcha: Guanajuato quiere ser sinónimo de inversión, empleo y futuro.

Mucho más allá del “Hecho en Guanajuato”

El paisaje de Guanajuato ha cambiado significativamente. La región ya no solo destaca por su tradición automotriz, sino que está consolidándose como puntal en agroindustria, logística, energías renovables y tecnología. En lo que va del sexenio de Libia García Muñoz Ledo (desde septiembre de 2024), el estado ha canalizado miles de millones de dólares en proyectos productivos, y el objetivo es llegar a los 8 000 millones de dólares de inversión durante este periodo.

Gobernadora Libia: liderazgo con estilo propio

La llegada de Libia García Muñoz Ledo a la gubernatura marca un hito: es la primera mujer liderando Guanajuato, con un perfil técnico y una visión de estado moderno. Bajo su dirección, el modelo económico enfatiza la disciplina financiera y una estrategia dual: atraer capital externo y fortalecer el tejido productivo local.

Con claridad institucional y rumbo definido, García ha logrado impulsar programas inclusivos, sin que ello menoscabe el llamado al empresariado.

Una Secretaría de Economía con muchas promesas, pero pocos resultados para las MiPyMEs

Al frente figura Cristina Villaseñor Aguilar, recién llegada del sector privado (llegó desde Pirelli). Ella impulsa programas como 'Mi Negocio Pa’ Adelante' y “Beca-T” para fortalecer capacidades de los emprendedores rurales y urbanos, con especial atención en mujeres y jóvenes.

Sin embargo, esos esfuerzos no han sido suficientes para aliviar críticas: la dependencia mantiene dificultades para traducir esos incentivos en resultados palpables a gran escala, especialmente en municipios con rezago. El contraste entre lo que se promete y lo que se percibe en terreno es una de las principales debilidades de la agenda económica estatal.

Escándalo en puerta: el caso del subsecretario Froylán Salas Navarro

El subsecretario para MiPyMEs, Froylán Salas Navarro, enfrenta una denuncia penal por presunto uso indebido de información institucional y recursos públicos. Se le acusa de presionar para alimentar una plataforma privada llamada 'Guanajuato Compra Guanajuato', utilizando padrones de empresas resguardadas en la Secretaría, y de pactar convenios por 12 millones de pesos con Concamin para su operación. La plataforma también habría buscado monetización vía suscripciones.

Salas Navarro ha negado los cargos y defiende que las transacciones fueron legales y parte de un impulso al sector privado. No obstante, el caso permanece en curso en la Fiscalía del estado.

Confianza con condiciones: cuándo invertir y cuándo vigilar

El modelo de la gobernadora Libia García posee confianza institucional, disciplina presupuestal y una apuesta al desarrollo con inclusión social. La señal de México moderno se plasma claramente en cada nueva inversión industrial.

Pero la inversión debe ir de la mano con transparencia. El caso Froylán Salas es un recordatorio de que servir al desarrollo no puede prestarse a intereses particulares. Así como el capital extranjero evalúa estabilidad económica, los ciudadanos evalúan la transparencia pública.

¿Guanajuato como destino de inversión? Sí, pero con filtros

1. Competitividad territorial: conectividad, mano de obra educada, clima favorable, incentivos fiscales.

2. Gobernanza con accountability: liderazgo femenino, institucionalidad y apertura a la participación.

3. Riesgos latentes: uso indebido de recursos, rezagos en municipios, desconexión entre oferta y necesidades reales.

4. Responsabilidad social: garantizar que la inversión también se refleje en empleo justo, servicios básicos y capacitación comunitaria.

Finalmente

Guanajuato está en una encrucijada prometedora: su espíritu como destino de inversión es innegable, con una gobernadora que impulsa políticas claras y una agenda inclusiva. Pero para trascender, debe cerrar la brecha entre el discurso y la práctica, fortalecer la rendición de cuentas y evitar que escándalos erosionen la confianza.

Invertir aquí sigue siendo una oportunidad. Solo que la apuesta tiene que hacerse con ojos abiertos: confianza basada en hechos, no en palabras; vigilancia basada en transparencia, no en omisiones. Solo así el imán económico se mantendrá sólido y los beneficios llegarán con real contundencia.

(By operación W).

"Poema 20”

De: Pablo Neruda

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: «La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos». El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como ésta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. Qué importa que mi amor no pudiera guardarla. La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta. A lo lejos Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca. Mi corazón la busca, y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. De otro. Será de otro. Como antes de mis besos. Su voz, su cuerpo claro. Sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor, y es tan largo el olvido. Porque en noches como ésta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido. Aunque éste sea el último dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo.

Si quieres escucharlo en la voz de: Chabela Vargas

Sobre el poema: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche”

El adiós que nunca se escribe sin dolor

Versos tristes para una noche eterna

El Poema 20 de Pablo Neruda, el más célebre de su libro Veinte poemas de amor y una canción desesperada, es una meditación desgarradora sobre el amor perdido, la fugacidad del deseo y la imposibilidad de olvidar. Desde el primer verso, el poema establece el tono melancólico que lo atraviesa de principio a fin: “Puedo escribir los versos más tristes esta noche.”

La tristeza no nace solo del recuerdo, sino del intento de convertir ese recuerdo en palabras.

El poeta no solo escribe sobre el dolor de perder a alguien; escribe también sobre el acto mismo de escribir, como si cada verso fuera una forma de expiar lo que aún duele.

Un amor que aún respira en la memoria

Aunque habla de un amor perdido, el hablante lírico no puede desprenderse completamente de esa mujer. La recuerda con detalles precisos: su voz, su cuerpo, su cercanía en la noche. Sin embargo, insiste en que ya no la ama, como si repitiéndolo pudiera convencerse.

“La quise, y a veces ella también me quiso” no es solo un enunciado; es un eco que no muere.

La ambigüedad del sentimiento —“la amé, pero ya no la amo… o quizá sí”— revela que el amor no siempre muere cuando termina. A veces permanece latiendo en la sombra, incluso cuando ya no debería.

Contradicciones del alma enamorada

Uno de los aspectos más poderosos del poema es su honestidad emocional. El yo poético no intenta disfrazar sus contradicciones: ama y no ama, recuerda y quisiera olvidar, escribe para olvidar pero también para recordar.

El poema es un campo de batalla entre la razón que quiere cerrar la historia y el corazón que no sabe cómo.

Neruda no presenta al amor como una experiencia idealizada, sino como una herida que se niega a cerrar. La sinceridad del texto radica en su aceptación de lo inconcluso.

La noche como cómplice de la ausencia

La noche es más que un escenario en el poema; es el espacio simbólico de la soledad, la intimidad rota y el eco de lo perdido. El cielo estrellado, el viento, la inmensidad silenciosa: todo en la noche parece estar en sintonía con el duelo del poeta.

La noche no consuela: amplifica la ausencia, la vuelve insoportable.

En ese silencio universal, el verso adquiere una gravedad emocional que solo puede surgir cuando el amor ya se ha ido, pero sigue hablando dentro del alma.

El acto de escribir como forma de despedida

La repetición de “Puedo escribir los versos más tristes esta noche” es una letanía, una manera de sobrellevar el dolor. Escribir se convierte en el único acto posible cuando el cuerpo amado ya no está, cuando el amor ha dejado de ser presencia y se ha vuelto palabra.

El poema no es para ella: es para él, para sanar, para entender, para sobrevivir.

Al final, Neruda sugiere que, aunque la amó, ya no la ama. Pero los versos lo contradicen. Porque si aún puede escribir sobre ella con tal intensidad, quizá nunca se fue del todo.

El poema donde el amor muere, pero no descansa

El Poema 20 es el lamento universal de quienes han amado y han perdido. Es una canción nocturna escrita con tinta de recuerdos, contradicciones y palabras que no curan, pero que acompañan. Su belleza radica en lo que no puede resolver: el amor se fue, pero su sombra se quedó.

Escribir sobre el amor perdido es la forma más triste de seguir amando.

Sobre el autor: Pablo Neruda: El poeta que nombró el amor, la tierra y la herida

Del sur del mundo nació una voz capaz de abrazar la intimidad del alma y el rugido de los pueblos.

Nació bajo el cielo de Parral, Chile, un 12 de julio de 1904, como Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, pero el mundo lo conocería por el nombre que él mismo eligió: Pablo Neruda. Desde joven, la poesía fue más que una vocación: fue una urgencia, una brújula, una forma de respirar.

A los 19 años publicó su primer libro importante, Crepusculario, y muy pronto Veinte poemas de amor y una canción desesperada lo lanzó a la fama, convirtiéndose en una de las voces más íntimas del amor en la lengua castellana.

Pablo Neruda escribió con el corazón a flor de piel y la conciencia despierta.

Neruda no se limitó al verso romántico. Su pluma atravesó todas las estaciones del alma y del mundo. En Residencia en la Tierra, su poesía se volvió más oscura, existencial, mientras que en Canto General desplegó un grito continental por la justicia, cantando a la historia de América Latina como si la tierra tuviera voz propia.

El poeta del amor, pero también de la causa

Fue cónsul, diplomático, militante comunista, senador, perseguido y exiliado. No escribió desde la torre de marfil, sino desde la trinchera de los que sufren. Apoyó fervientemente a Salvador Allende y al sueño de una patria más justa. Su vida estuvo marcada por el compromiso político, lo que lo llevó a exilios, tensiones y también a una inmensa conexión con los pueblos de todo el mundo.

Pocos poetas supieron cantar al mismo tiempo al pecho de una mujer y al polvo de un obrero.

Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1971. La academia lo reconoció por una obra que “da vida a los destinos y sueños de un continente”, pero para millones de lectores, ese reconocimiento había llegado mucho antes, en la forma de un poema susurrado al oído, de un verso encontrado en la juventud o de un grito colectivo compartido.

Una muerte rodeada de misterio

Pablo Neruda murió el 23 de septiembre de 1973, apenas días después del golpe militar que derrocó a Salvador Allende. Oficialmente, falleció de cáncer, pero en torno a su muerte han girado sospechas de envenenamiento. Sea cual sea la verdad, su partida coincidió con el eclipse de la democracia chilena, como si su voz se apagara con el país.

La historia aún duda de cómo murió, pero no duda de cuánto vivió.

El legado que sigue ardiendo

Hoy, Pablo Neruda es uno de los poetas más leídos y traducidos del siglo XX. Su casa en Isla Negra, frente al mar que tanto amó, es santuario y testimonio. Sus palabras siguen latiendo en cartas, muros, canciones, libros escolares, y sobre todo, en la memoria de quienes alguna vez amaron, lucharon, o simplemente quisieron decir algo bello y no encontraron cómo, hasta leerlo a él.

Pablo Neruda no escribió solo poemas: escribió puentes entre la emoción y la esperanza.

(ByNotas de Libertad).

Desliza a la derecha para leer el siguiente título

Rincones que laten

“Personajes que imaginamos, pero que en el fondo ya conocíamos”

Imaginamos para recordar

Esta semana, en Rincones y Sabores: la guía completa para el alma, el paladar y la vida, nos dimos el permiso de imaginar. No para inventar lo que no existe, sino para darle rostro, voz y aliento a eso que hemos visto de reojo tantas veces.

Una panadería sin letrero, una bicicleta puntual, un mural que respira donde nadie lo fotografía.

Ciudades que se sienten en la piel

Elegimos siete ciudades de Guanajuato no solo por su fama, sino por lo que nos han dejado en la piel. De cada una tomamos un recuerdo, una escena, un susurro. Y desde ahí, hilamos personajes, lugares y oficios que tal vez no existen con nombre, pero habitan nuestra memoria.

No escribimos biografías: dibujamos presencias que ya nos habían tocado.

El lenguaje de los oficios

No hay cronistas más fieles que los ojos que observan con ternura. Quisimos escribir con esa mirada: la que recuerda a una señora haciendo pan, a un hombre con conchas y bicicleta, a manos que pintan sin firma.

Narramos con el ritmo de quien conoce el oficio, no desde afuera, sino desde el alma.

Verdades sin firma

Estas crónicas no son reportajes. No tienen cifras ni fuentes. Pero sí tienen verdad. La que se respira cuando uno ha caminado muchas veces por una misma calle.

Cada rincón nació de una escena real, de un gesto conocido, de un oficio visto con respeto.

Lo pequeño que sostiene todo

Sabemos que los lectores reconocerán algo. Porque todos hemos conocido a un Don Braulio. Todos hemos probado un pan que no se olvida.

Lo cotidiano también merece una crónica, un retrato, una ofrenda de palabras.

Dignidad sin escenario

No encontrarán nombres famosos, pero sí dignidad. Trabajo hecho a mano, pintura que transforma, comida que consuela. Y sobre todo, algo que late.

Lo que imaginamos está hecho con trozos verdaderos de quienes somos.

Una invitación sincera

Lean con el corazón abierto. Déjense llevar por estas historias que no buscan impresionar, sino tocar.

Reconozcan en estos personajes una parte de ustedes, de su familia, de su barrio.

Carta de amor a Guanajuato

Esta entrega es especial. Es una carta de amor a Guanajuato y a sus ciudades. A sus silencios y sonidos. A sus esquinas que nadie fotografía, pero guardan lo más profundo.

Gracias por dejarnos contarlo así, desde la imaginación… pero también desde la memoria.

Si hacen un esfuerzo, podrán identificar al personaje que recreamos, al lugar que les platicamos.

Los personajes que presentamos esta semana no llevan nombre real, pero si se detienen a mirar con atención, si caminan con la memoria activa, si escuchan lo que late bajo la superficie… los reconocerán.

Una pista para el corazón

Aquí comienza la serie

Bienvenidos a esta edición de Rincones y Sabores.

Donde lo que imaginamos, en realidad, siempre estuvo aquí.

(By Notas de Libertad).

Domingo 6 al Sábado 12 de julio

Cuando el tiempo habla en voz baja

Cada semana guarda su propio misterio. Algunas llegan con la fuerza de un trueno, otras con la delicadeza de una nube. Esta, del 6 al 12 de julio, se abre como una flor de medianoche: silenciosa, simbólica, atada a los hilos invisibles de la memoria y del cielo.

No todo lo que cambia se nota, pero todo lo que se recuerda deja marca.

En estos días coinciden el santoral y las efemérides, las conmemoraciones que cruzan continentes y los aniversarios que solo importan a un corazón. Cada fecha es una campana que suena en alguna parte del alma.

Entre el calendario litúrgico y el calendario civil se teje una sola historia: la del ser humano buscando sentido.

Una virgen que se celebra, una batalla que se rememora, una nación que alza su voz por algo que fue, o por lo que aún desea ser. En los pliegues de esta semana caben mártires y músicos, astronautas y libertadores, santos y soñadores.

Julio avanza con la determinación del sol en lo alto, pero el eco del calendario nos pide mirar hacia abajo: a la tierra, al origen, al corazón.

En un mundo que corre, detenerse en una efeméride es un acto de resistencia poética. Leer el santoral es tender puentes con siglos olvidados. Escuchar el eco de los días es también recuperar la brújula.

Que esta semana nos encuentre con el oído abierto y la memoria dispuesta.

Que celebremos lo que fue, sin dejar de imaginar lo que puede ser.

Y que cada fecha nos devuelva algo más que datos: nos devuelva un pedazo del alma colectiva.

Domingo 6 de julio

Santa María Goretti: Joven mártir italiana que perdonó a su agresor antes de morir a los 11 años.

Santa Dominica de Tropea: Virgen mártir del siglo IV en Italia, símbolo de fidelidad a Cristo.

Beata Nazaria Ignacia March Mesa: Misionera española‑mexicana y fundadora de congregación en Bolivia.

San Goar: Ermitaño del siglo VI, vivió en soledad en la región del Rin alemán.

Beata María Teresa Ledóchowska: Fundadora de una congregación misionera centrada en la evangelización de África.

Lunes 7 de julio

San Fermín: Obispo y mártir del siglo III, patrón de Pamplona y Amiens.

Beato Benedicto XI: Papa del siglo XIV, promotor de la paz y el orden eclesial.

San Panteno de Alejandría: Apologista y maestro cristiano del siglo III en Egipto.

San Willibaldo: Monje y obispo peregrino que recorrió Tierra Santa en el siglo VIII.

Beata María Romero Meneses: Salesiana nicaragüense que dedicó su vida a los pobres en Costa Rica.

Martes 8 de julio

San Procopio: Mártir del siglo IV en Palestina, ejecutado por su fe cristiana.

San Disibodo: Ermitaño irlandés que fundó un monasterio en Renania en el siglo VII.

Santa Priscila y San Áquila: Matrimonio colaborador de San Pablo, pilares del cristianismo primitivo.

Beato Eugenio III: Papa del siglo XII, impulsor de la segunda cruzada y reformador.

San Adriano III: Pontífice del siglo IX, defensor de la autoridad papal en tiempos turbulentos.

Miércoles 9 de julio

San Nicolás Pieck y compañeros: Franciscanos mártires en Gorcum, víctimas de persecución en el siglo XVI.

Santa Verónica Giuliani: Abadesa mística del siglo XVIII, conocida por sus visiones y estigmas.

San Agustín Zhao Rong y compañeros: Grupo de mártires chinos del siglo XIX, víctimas del rechazo al cristianismo.

San Adriano III: Papa del siglo IX que promovió la paz entre el imperio y la Iglesia.

Papa Eugenio III: También conmemorado este día por su legado en la unidad cristiana.

Jueves 10 de julio

San Cristóbal de Licia: Mártir y patrono de los viajeros, muy venerado desde el siglo III.

San Apolonio de Sardes: Cristiano del siglo II que fue crucificado por su fe en Asia Menor.

Santa Amalberga de Tamise: Virgen flamenca del siglo VIII, famosa por su caridad y pureza.

San Bianor: Mártir de Pisidia en Asia Menor, muerto por negarse a adorar ídolos.

Ss. Rufina y Segunda: Jóvenes mártires romanas que defendieron su fe hasta la muerte.

Viernes 11 de julio

San Benito de Nursia: Fundador del monacato occidental y patrón principal de Europa.

San Pío I: Papa mártir del siglo II, defensor de la fe en tiempos de persecución.

Santa Olga de Kiev: Princesa rusa que introdujo el cristianismo en su reino antes de su nieto Vladimiro.

San Sabino de Brescia: Obispo venerado en Italia por su santidad y liderazgo espiritual.

San Quetilo de Viborg: Canónigo del siglo XII comprometido con la enseñanza cristiana.

Sábado 12 de julio

San Juan Gualberto: Fundador de la orden vallumbrosana, símbolo del perdón y la reforma monástica.

San Félix de Milán: Obispo del siglo IV, defensor de la doctrina contra el arrianismo.

San Fortunato de Aquilea: Primer obispo y mártir de Aquilea, destacado por su liderazgo temprano.

San Hilarión de Ancira: Mártir que enfrentó persecución en Asia Menor en los primeros siglos.