LA LEYENDA

31

La Leyenda 31 no llega para contar otra semana: llega para recordarte que seguimos vivos.

Vivos en la palabra que arde.

Vivos en la memoria que no se rinde.

Vivos en la verdad que todavía resiste.

Aquí no se escribe por compromiso.

Aquí se escribe porque duele.

Porque hay silencios que revientan si no se nombran.

Porque hay cosas que ya nadie dice… y por eso hay que decirlas.

Esta columna no es un ejercicio de rutina:

es una trinchera.

Un refugio.

Un espejo sin maquillaje.

Una lámpara encendida en medio del ruido.

Cada entrega es una herida abierta y también una caricia.

Es la voz del que ya no está.

Es el grito del que aún no puede hablar.

Es el testimonio de que no todo está perdido si todavía nos duele lo que pasa.

Esta no es una columna que se acomode.

Es una columna que incomoda.

Porque hay que incomodar para despertar.

Porque hay que escribir como quien sacude, como quien llora de rabia o de ternura.

Porque aquí no se mide el impacto por los aplausos, sino por las conciencias que se mueven.

Soy Wintilo Vega Murillo.

Y esta es la entrega número treinta y uno.

Pasa. No prometo consuelo, pero sí verdad.

No garantizo certezas, pero sí preguntas que importan.

Y si algo de esto se queda contigo,

si algo te sacude por dentro,

entonces —te lo aseguro— habrá valido la pena.

Índice de Contenido

-Bienvenida.

/… Donde aún arde la tinta: Bienvenidos a La Leyenda 31

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado 1

/… La política jugada con el alma: Juani Torres Landa

(By operación W).

————————————————————————

-Agenda del Poder:

/… “Guanajuato: La sesión que encendió el debate sobre el aborto”

/… Remar distinto: Guanajuato y la nueva ruta de la seguridad

/… Cultura sin Cultura

La gran farsa: pintar sin lienzo, nombrar sin fondo

/… “Lo que sí funcionó: la otra historia de la elección judicial en Guanajuato”

/… GTO Leasing: El espejismo que costó millones

(By Operación W).

————————————————————————

-Alimento para el alma.

“Me Tienes en tus Manos”

DE: Jaime Sabines

Sobre el poema: Una súplica hecha carne, deseo y temblor

Sobre el autor: Jaime Sabines: el hombre que hizo del amor una herida hermosa

Si quieres escucharlo en la voz de: Javier Cuevas

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-“Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida”

/… Pozole: Donde el alma se sirve en plato hondo

Esta semana, el tragón no solo salió de gira: salió en busca de lo que aún nos sostiene. Y lo encontró en un maíz que canta, en un caldo que cura, en un país que, cuando cocina, también recuerda.

Hay comidas que nutren. Y hay otras que nos reconstruyen. El pozole es de estas últimas.

(By Notas de Libertad).

/… La Casa del Buen Pozole: El alma del maíz en León, Guanajuato

(By La Gira del Tragón).

/… Pozole Los Arcos: La fiesta del sabor en León, Guanajuato

(By La Gira del Tragón).

/… Pozolería de Guanajuato: Un tazón que sabe a pueblo y a verdad

(By La Gira del Tragón).

/… Pozolería El Grito: El maíz hecho himno en Celaya, Guanajuato

(By La Gira del Tragón).

/… La Pozolería: El alma del maíz en San Miguel de Allende

(By La Gira del Tragón).

/… La Abuela Pili: Donde el pozole cuenta secretos en Acámbaro

(By La Gira del Tragón).

/… Pozole Doña Lupita: El sabor que permanece en Silao, Guanajuato

(By La Gira del Tragón).

————————————————————————

-Del Cielo a la Historia, Los Ecos del Calendario.

Domingo de 8 junio al sábado 14 de junio.

Santoral.

Efemérides Nacionales e Internacionales.

Conmemoración de Días Nacionales e Internacionales.

Hay semanas que no solo pasan: se quedan.

Porque cada día guarda un eco que aún nos llama, una cicatriz que sigue ardiendo, o una luz que no ha dejado de alumbrar.

Mirar el calendario con el alma abierta es entender que el tiempo no se fue: se transformó en nosotros.

Aquí, los días no se cuentan: se escuchan.

Aquí, el calendario no es una hoja colgada en la pared: es un libro vivo que todavía respira.

Cada nombre de santo es la huella de una fe que no negoció su alma.

Cada fecha histórica…

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

-Al Ritmo del Corazón: Música para recordar el ayer.

/… José Luis Perales: El poeta que cantó al amor y la libertad

*Con un click escucha sus 30 Grandes Éxitos

(By Notas de Libertad).

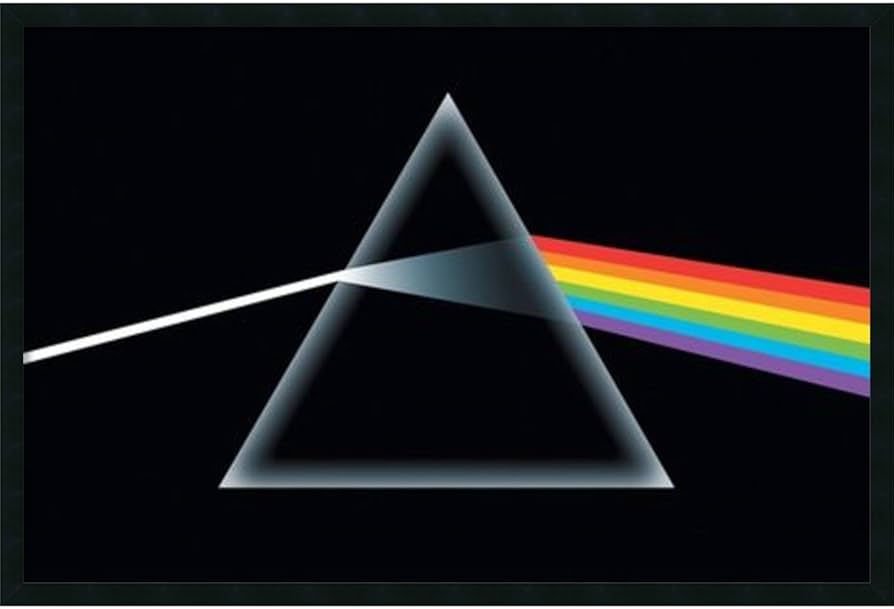

/… Pink Floyd: El eco eterno de una revolución sonora

*Con un click escucha His Greates Hists

(By Notas de Libertad).

————————————————————————

- ¿Qué leer esta semana?

“Todos los hombres del rey”

De: Robert Penn Warren

Sobre el Autor: El escritor que se atrevió a mirar de frente al poder y al alma

(By Notas de Libertad).

————————————————————————-

-Pláticas con el Licenciado 2.

/… La política en voz baja: 105 frases que dijeron más de lo que parecía

No todas las frases que marcan la política están en discursos ni en boletines. Algunas se dicen al oído, en la esquina de una sala, en el asiento trasero de una Suburban o entre café y cigarro en un salón de hotel. Son frases que, sin buscar titulares, definen lealtades, advierten traiciones o dan la clave de una decisión.

(By operación W).

————————————————————————

-Pláticas con el Licenciado Edición Especial.

/… “Apaseo el Grande: 500 años latiendo en el corazón de México”

(By operación W).

Donde aún arde la tinta: Bienvenidos a La Leyenda 31

Hay palabras que no se escriben.

Se desgarran.

Se arrancan de la entraña como gritos que no caben en el pecho.

Se vuelven letras no por gusto, sino porque si no salen, duelen.

Eso es La Leyenda.

No un texto.

Una respiración.

Un acto de fe en medio del ruido.

Una forma de decir: aquí estamos, todavía.

Hoy llegamos a la entrega número 31.

Y aunque no es un número redondo, es un número vivo.

Porque no marca una cifra: marca un pulso.

El de quienes no se han resignado.

El de quienes saben que escribir es también resistir.

Esta columna no trae verdades absolutas.

Trae dudas con dignidad.

Trae preguntas que pican.

Trae heridas que no se tapan con maquillaje.

Aquí no se redacta: se sangra.

Se abre el alma para que respire, aunque duela.

Se habla de lo que muchos callan, sin héroes de cartón ni villanos de ocasión.

Se nombra lo que el poder quiere olvidar.

Hay quienes creen que ya nadie lee.

Que ya nadie escucha.

Que todo es scroll y olvido.

Pero tú estás aquí.

Y eso lo cambia todo.

Porque si esta palabra te roza aunque sea un poquito,

si algo en ti se sacude,

si levantas la vista aunque sea un segundo…

entonces esto ha valido la pena.

Hoy no celebramos una entrega más.

Celebramos que aún hay quien piensa con el corazón.

Que aún hay quien se atreve a sentir en un mundo que anestesia.

Que aún hay quien lee como quien abraza: con todo el cuerpo.

Gracias por cruzar esta puerta una vez más.

Gracias por sentarte donde aún se escribe con el alma.

Gracias por no apagar la chispa, aunque el mundo te empuje a la sombra.

La Leyenda 31 no viene a convencerte.

Viene a acompañarte.

A incendiarte la memoria.

A recordarte que todavía hay fuego.

Todavía hay palabras.

Todavía hay nosotros.

Pasa.

Siéntate.

Aquí nadie te exige que estés de acuerdo.

Solo que estés despierto.

Porque en este rincón de letras vivas…

la vida aún se escribe sin miedo.

(By Notas de Libertad).

La política jugada con el alma: Juani Torres Landa

El eco del apellido

Este domingo, cuando esta columna llegue a tus manos, habrá pasado un día desde que se cumplan 12 años de la muerte de Juan Ignacio Torres Landa García. Partió un 7 de junio de 2013, y aunque el calendario sigue avanzando, hay fechas que no se borran. Por eso, hoy decidí dedicarle estas páginas. No para hacerle un homenaje solemne, sino para recordarlo con la verdad de los que compartimos el camino, aunque fuera desde distintas veredas.

Los conoces, los ves, los escuchas, los saludas. A veces se convierten en amigos; otras, simplemente se convierten en parte de tu historia. Con Juan Ignacio Torres Landa García fue así: un caminar compartido, sin pactos ni complicidades, pero con respeto. Compartimos tramos del mismo camino y hoy, años después de su partida, lo recuerdo con palabras que salen no desde la cercanía personal, sino desde la memoria honesta de quien lo vio en el escenario político de Guanajuato.

Hijo de quien también fuera gobernador del estado, Juan José Torres Landa, Juani nació con el apellido de una dinastía política respetada y con un sentido de responsabilidad pública que se notaba en su andar. Nunca renegó de su origen; al contrario, lo enarboló como estandarte y aspiró, como muchos, a escribir su propio capítulo.

San José Iturbide y la osadía de los 23

Comenzó joven. Con apenas 23 años se convirtió en presidente municipal de San José Iturbide, una de esas tierras que lo marcaron y donde el ejercicio del poder se vive cerca de la gente. Allí se formó en las batallas diarias, en los reclamos directos y en los logros que no se olvidan. Fue una presidencia distinta: audaz, sin tutelas, con una visión propia.

De diputado local a federal

Después de su gestión municipal, dio el salto al Congreso del Estado como diputado local. Fue en ese tiempo cuando nos conocimos. ¡Cuántos recuerdos caben en un saludo de pasillo, en una conversación de coyuntura, en un acuerdo sin estridencias! Su carrera continuó y poco después fue electo diputado federal, un cargo que lo llevó a la escena nacional. Desde San Miguel de Allende construyó una representación activa, buscando recursos, tocando puertas y consolidando alianzas.

El salto a la dirigencia

En 1996, tras su paso por la Cámara de Diputados, buscó la dirigencia estatal del PRI. Me llamó. Yo era dirigente del Movimiento Territorial en Guanajuato. Me pidió apoyo. Pero, siendo francos, su llegada a la dirigencia ya estaba decidida más allá de mi respaldo. Eso no impidió que tuviéramos un trato respetuoso, de una y otra parte. Nunca se dio una amistad cercana, pero tampoco una distancia que lastimara.

El jugador de dominó

Era un político directo, sin vueltas innecesarias. Como buen jugador de dominó, no gustaba de medias jugadas. Le gustaba ganar y sabía que el juego, como la política, requiere de cabeza y estrategia. Jugamos varias veces entre 2000 y 2006. Era muy bueno, muy, muy bueno... Le molestaban los errores de sus compañeros, no por arrogancia, sino por pasión. Le gustaba la precisión, la estrategia, el pensar a futuro. Como en la política. Como en la vida.

Pénjamo y los respaldos

En 1997, cuando fui propuesto para la diputación federal por San Francisco del Rincón, Juani me brindó su apoyo. Al final, el destino me llevó a competir por Pénjamo, la tierra de mi padre. Gané esa diputación y seguí recorriendo el estado. Él también. Nos veíamos en eventos, en reuniones, en asambleas. Compartimos los caminos de Guanajuato sin que uno estorbara al otro. Hubo desencuentros, sí, pero también hubo reconocimiento. Nunca nos afectamos. Y eso, en política, ya es decir mucho.

Candidaturas que cruzan rumbos

La foto que repitió el destino

En el año 2000, nuestras candidaturas coincidieron: él como aspirante a la gubernatura de Guanajuato, yo como candidato a senador de la República en la segunda fórmula. Recuerdo con nitidez el arranque simbólico que organizó para su campaña: en la plaza de La Paz de Guanajuato, Capital, el sonido de La Orquesta Valle de Santiago que había llevado Hector Francia y otros amigos desde el País de las 7 luminarias, luego aquella caminata que arrancó desde los límites de Guanajuato con Jalisco, a pie, con la bandera del esfuerzo como estandarte. Fue un gesto que mezclaba convicción y estrategia.

Pero antes de esa marcha, unas horas antes, hubo un momento que vale la pena recordar. Estábamos en Purísima del Rincón. Allí, por invitación de mi tío Luis Murillo, compartimos una cerveza en la cantina “El Patio”. Esa media mañana, la conversación se volvió amena, sencilla, sin discursos, sin partidos, sin protocolo. El calor del Bajío y la expectativa de la jornada por comenzar nos hicieron valorar ese instante de pausa.

Jugamos dominó. Juani hizo pareja con su coordinador de campaña, el licenciado José Aben Amar González Herrera. Era su compañero de estrategia, pero esa vez también fue su escudero en las jugadas. Yo hice pareja con otro buen amigo. Fue un buen rato, con bromas, con jugadas tensas, con ese aire de competencia que solo entre dominófilos se entiende. Juani se divertía, pero no dejaba de planear. Cada ficha que colocaba era como una decisión de campaña: estudiada, precisa, sin alardes. Ese momento previo a la ardua caminata fue uno de los más humanos que compartimos.

Semanas después, volvimos a encontrarnos en Jerécuaro, en el cierre de campaña de Carmelo Mondragón a la presidencia municipal. Fue una tarde de calor seco y de emociones altas. Yo había contado a Juani alguna vez que en mis épocas del kínder, en Pénjamo, me había tomado una fotografía junto a su padre, don Juan José Torres Landa, cuando era gobernador.

Aquella imagen había quedado en mi memoria como un testimonio temprano de mi acercamiento a la vida pública. Ese día, en Jerécuaro, me acompañaban Cecy, mi esposa, y mi hijo Win, que apenas tenía cinco años. Al vernos, Juani se acercó con una sonrisa franca, tomó en brazos a Win y, mientras lo sostenía con ternura, llamó a los fotógrafos: “Ahora Win también tendrá su foto con el próximo gobernador de Guanajuato”.

Fue un gesto espontáneo, cargado de simbolismo y humanidad. Al finalizar el evento nos dice “…ya después pasando la elección nos vemos en palacio de Gobierno para que se tome la foto Win con el Gobernador de Guanajuato, y soltó la sonrisa de manera natural”. Dos tiempos, dos niños, dos Torres Landa, dos esperanzas retratadas para siempre.

El 2006 y las internas del PRI

Años después, en 2006, no participó en la interna del PRI para elegir candidato al gobierno del estado. Decidió sumarse a José de Jesús Padilla. Yo enfrenté esa contienda interna y vencí a Padilla con más del doble de votos. Fue una elección intensa, pero nunca escuché de él una palabra que buscara dañar. Lo respeté por eso.

Hijas, amigos y trayectorias

Durante mi dirigencia estatal del PRI, su hija, Azul Echeverri Aranda, formó parte del consejo político estatal. Era joven, inteligente, decidida. Con el tiempo, llegó a ser diputada federal en 2015 y candidata al Senado en 2018. Se casó con uno de mis mejores amigos, José Adolfo Murat. De los Murat buenos, decentes, trabajadores. Que no todos lo son. A Azul le tengo afecto y respeto. Es parte de una generación que se formó viendo a sus padres luchar, perder, ganar, insistir.

El 2012 y el casi

Con el tiempo, y tras mi salida del PRI, nuestros encuentros se volvieron ocasionales. Nos saludábamos con respeto, sin hipocresía pero sin mayor intimidad. Él siguió en la lucha. En 2012, volvió a ser candidato a la gubernatura por el PRI. Estuvo cerca. En esa elección, Juani logró reducir como nadie la ventaja histórica del PAN. No obtuvo la victoria, pero acercó al PRI a una posibilidad real de alternancia que parecía impensable en ese momento. Su campaña fue intensa, bien organizada. Tenía oficio, tenía presencia, tenía historia. Pero el tiempo y las circunstancias no alcanzaron.

El hombre detrás del apellido

En esos años de intensa vida política, Juani era una figura visible, pero no inalcanzable. Se movía con soltura entre empresarios, campesinos, dirigentes y ciudadanos de a pie. No necesitaba levantar la voz para hacerse notar. Sabía estar, sabía escuchar y sabía elegir sus batallas. Su estilo no era de confrontación directa ni de escándalo: prefería las rutas largas, las del trabajo constante.

Era, también, un hombre muy vinculado con el tema ecológico. Impulsó proyectos para conservar espacios naturales, incluso fuera de Guanajuato. La región de la Huasteca Potosina fue uno de sus espacios favoritos, y allí dejó huella con proyectos de ecoturismo que generaron empleos y cuidaron el entorno. No hablaba de sustentabilidad como moda, sino como convicción. Creía en ello. Y actuaba en consecuencia.

Una vida de contrastes

Juani no era un hombre de lujos ostentosos, aunque tampoco renegaba del buen vivir. Le gustaba comer bien, como a muchos de nosotros, y sabía distinguir un platillo con alma de uno con simple apariencia. En eso coincidíamos plenamente: no siempre lo más caro es lo mejor. Valoraba el detalle, la sazón, la mesa compartida sin prisas.

También tenía un gusto sincero por el saber. Era común escucharlo platicar de tal o cual locación durante sus traslados, o citando algún pasaje de la historia que hubiera impactado en ese lugar. Sabía usar la palabra. No era un orador de efectos, pero sí de fondo. Cada discurso suyo llevaba trabajo, revisión, pensamiento. Y eso, en tiempos de improvisados, se agradece.

Su entorno más cercano

De sus hijos hablaba con orgullo. Y de Azul y Juan Ignacio, con especial brillo. No porque fueran sus favoritos, sino porque reconocía en ellos una vocación parecida a la suya, pero con frescura de nueva generación. De Azul puedo decir que ha sabido caminar su ruta, a enfrentado retos, sumas y traiciones y más allá de los resultados sigue siendo una mujer que sale adelante sin perder la sonrisa y dejar de ser feliz.

Juani también era un hijo agradecido. De su padre hablaba con respeto y orgullo. Sabía que el apellido Torres Landa imponía, pero también inspiraba. No quiso imitarlo. Quiso continuarlo, pero con sello propio. Eso no todos lo logran. En política, muchos se conforman con el espejo de los mayores. Juani buscaba ser reflejo, pero con otro enfoque.

Cercanías y distancias

Pocas veces la vida te permite convivir con alguien que está cerca del poder sin que esa cercanía se vuelva presión. Con Juani, nunca me sentí presionado. Ni cuando fue dirigente estatal del PRI, ni cuando fue candidato, ni cuando jugamos dominó, ni cuando compartimos escenarios. Teníamos coincidencias y diferencias, pero nunca dejamos que eso nos definiera. Lo nuestro fue un trato respetuoso, como debería ser siempre entre quienes piensan distinto pero creen en lo público.

Lo que dejó su paso

Hoy, mirando en retrospectiva, puedo decir que Juani Torres Landa no fue uno más. Fue uno de los que estuvo cerca. Cerca de ganar, cerca de cambiar el rumbo, cerca de lograr una alternancia distinta en Guanajuato. Estuvo cerca de construir una oposición moderna, seria, con rostro humano. No lo logró del todo. Pero su intento sembró.

Y a veces, sembrar es más importante que cosechar. Porque deja huella. Porque inspira. Porque demuestra que se puede intentar sin traicionarse.

Las elecciones que marcaron su historia

Hay elecciones que se pierden por cifras, y otras que se ganan en la memoria colectiva. La de 2012, para Juani, fue una mezcla extraña de ambas. Oficialmente no ganó. Pero quienes lo siguieron en esa campaña —y muchos que no votaron por él, pero lo escucharon—, saben que algo quedó sembrado. Era otra época, con un PRI que intentaba recuperarse, con un PAN dominante en Guanajuato, y con un electorado que comenzaba a fatigarse de lo mismo. En ese escenario, Juani propuso un cambio sin estridencias, una transición con sentido y experiencia.

Recorrió el estado con paso firme. Tenía el discurso aprendido, pero también el gesto natural. Sabía leer el ánimo de la gente, y eso no se aprende en libros ni en manuales de campaña. Había algo en su mirada que decía “yo sí quiero estar aquí”. Y eso, en campañas donde tantos están obligados, era refrescante.

El estilo de Juani

Su estilo político no era el del golpe fácil ni la frase ruidosa. Le apostaba al mensaje largo, al argumento, al contexto. No se le daba el insulto, ni tampoco la soberbia. Caminaba como si supiera que la política es también pedagogía, y que hay que convencer sin imponerse. A veces eso se confunde con tibieza, pero no era el caso. Juani tenía definiciones. Tenía ideas claras. Pero sabía exponerlas sin atropellar.

Era, en muchos sentidos, un político de otra escuela. Uno de los que creen que la decencia y el poder pueden ir juntos, aunque sea más difícil. Uno de los que entienden que no todo se reduce a ganar, sino a dignificar. Por eso fue tan difícil para muchos aceptarlo como perdedor: porque en lo personal, muchos sentían que había ganado otra cosa más valiosa.

Las rutas compartidas

Guanajuato es un estado de contrastes. Y recorrerlo en campaña no es fácil. Se necesitan piernas, pero también memoria y corazón. Juani tenía todo eso. En cada plaza, en cada comunidad, tenía una historia, un amigo, una referencia. No era un foráneo. No era un improvisado. Era un hombre que había caminado su tierra antes de pedir el voto. Y eso se notaba.

Lo vi muchas veces bajarse del estrado y quedarse un tiempo más escuchando a la gente, sin necesidad de cámaras. A veces llegaba con los zapatos llenos de tierra a los eventos, y no le importaba. Lo suyo no era la imagen perfecta, sino la presencia auténtica. Y en eso, ganaba.

Una forma de vivir la política

No idealizo a Juani. No fue perfecto. Cometió errores, como todos. Hubo decisiones que pudieron ser distintas, y momentos en que su estrategia no fue la mejor. Pero incluso en eso mostraba una cualidad poco vista: no culpaba a otros. Asumía. Enfrentaba. Agradecía. Y eso, para quienes hemos vivido la política, es una muestra de carácter.

Fue parte de un grupo generacional que a veces quedó atrapado entre dos mundos: el PRI de estructuras duras y el nuevo orden ciudadano. Intentó tender puentes. No todos lo entendieron. Pero él creyó en eso hasta el final.

Lo que nunca olvidé

De todas las veces que coincidimos, hay una que atesoro. No por lo que se dijo, sino por lo que se compartió. Fue en un trayecto entre eventos, en la carretera. Iba en una camioneta con parte de su equipo y me invitó a acompañarlos a una siguiente parada. Nos sentamos atrás, juntos, y mientras el camino pasaba, él sacó una hoja arrugada con unas ideas que quería probar en su discurso. Me las leyó. No pedía aprobación, pedía opinión. Y eso, en la política, es un acto de humildad. Hablamos poco. Pero en ese poco, hubo reconocimiento mutuo. Nos bajamos en silencio. Él subió al templete. Y dio uno de los mejores discursos que le escuché.

Las derrotas que enseñan

Juani entendía que perder una elección no era perder el rumbo. Lo vivió en carne propia. Lo enfrentó con serenidad, sin rencor, sin desquite. Después de cada proceso electoral, volvió a su casa, a su familia, a sus empresas, a su comunidad. No buscó culpas ajenas, ni se lanzó a los micrófonos con explicaciones. Su forma de digerir la derrota era el trabajo silencioso.

En ese silencio poscampaña, aprendió más que muchos que ganaron. Aprendió a mirar el estado sin el lente del poder, a entender que los procesos sociales no se miden solo en votos. Se dedicó a fortalecer proyectos en otras trincheras. No necesitaba cargo para tener voz. Y eso pocos lo logran.

Memorias en dominó

Hubo varias ocasiones en que compartimos la mesa de dominó. Más que juego, era para él un ensayo de la vida: calcular, prever, asumir riesgos. Cada partida con Juani era una lección callada sobre cómo enfrentar la incertidumbre sin perder la compostura.. En sobremesas, en reuniones sin cámaras, en tardes tranquilas donde la política descansaba en la silla de al lado. Era serio al jugar. No le gustaba perder, pero tampoco le gustaban los compañeros que no tomaban en serio el juego. Para él, el dominó era estrategia pura, como una elección.

Una vez, tras una derrota inesperada propiciada por su pareja, soltó una risa breve, irónica, y dijo: “No siempre se gana, pero hay que saber cómo se pierde”. Esa frase me quedó grabada. No por lo que decía, sino por cómo la dijo. Con esa mezcla de resignación y temple que solo tienen los que ya entendieron que el ego se gasta en cada jugada.

Las sombras y la calma

Juani también pasó por momentos difíciles. No todo fue popularidad ni reconocimiento. También hubo distancias, incomprensiones, acusaciones injustas, traiciones, y uno que otro revés mediático. Pero nunca lo vi desbordado. Sabía respirar. Sabía esperar. Y en los tiempos donde muchos corren, él se detenía a observar. Su calma era estrategia, no apatía.

Una vez me comentó: “Lo peor de la política es cuando crees que te lo deben todo. Porque entonces ya no sabes qué dar”. Esa frase dice mucho de su lucidez. Nunca se creyó indispensable. Y eso, para alguien de su trayectoria, es una lección de humildad.

El adios que no se dijo

Cuando me enteré de su accidente, no lo creí. Nadie lo creyó al principio. Era demasiado pronto. Tenía tanto por delante, tanto por aportar. A veces uno piensa que ciertas personas estarán siempre ahí, caminando por los pasillos de la política, sonriendo en los encuentros, jugando dominó en los intermedios. Pero la vida no avisa.

El helicóptero cayó. Y con él, cayeron muchos planes, muchos pendientes, muchos “nos vemos luego” que ya no fueron. No hubo despedida, ni discurso final. Solo el silencio duro de una noticia que dolía en lo público y en lo privado.

Lo que deja un hombre bueno

Juani Torres Landa no tuvo todos los reflectores. Pero tuvo la mirada limpia. No fue el gobernante de Guanajuato, pero fue uno de sus mejores candidatos. No ganó la elección, pero ganó la estima de muchos. No dejó un cargo, pero dejó una imagen: la de un hombre que se podía confiar.

Hoy, su recuerdo habita en quienes compartimos con él aunque fuera un tramo. En los que escuchamos sus discursos, o lo vimos bajar del templete para dar la mano. En los que compartimos una cerveza en una cantina sin periodistas, o una partida de dominó sin apuestas. En los que le agradecemos no haberse convertido en uno más.

Lo que me dejó su camino

A mí, personalmente, me dejó una enseñanza: se puede estar en la política sin perderse en ella. Se puede caminar con firmeza sin pisotear. Se puede competir sin traicionar. Se puede perder con dignidad y volver a intentarlo con fe. Y sobre todo, se puede vivir sin rencor, aunque no se haya ganado todo.

Recuerdo con claridad cuando yo fui candidato a gobernador. Juani, con esa lealtad que no se anuncia pero que se siente, estuvo en mi toma de protesta y respaldó la propuesta de Jorge Videgaray Verdad como candidato a senador. Lo hizo sin pedir nada a cambio. Lo hizo porque creía en las personas, porque sabía leer más allá de los cálculos. Jorge fue, es, y será un hombre cabal. Y sí, también fue uno de los suyos.

Muchos de los seguidores de siempre de Juani son grandes amigos míos. Celeste Gómez Fragoso, Javier Contreras Ramírez, Jorge Videgaray Verdad, por mencionar solo algunos. Gente leal, gente firme, gente de bien. Y eso, en buena medida, se explica por el tipo de liderazgo que Juani ejercía. No imponía, contagiaba. No ordenaba, inspiraba. No exigía, pedía con mirada limpia y con razón en el corazón.

Lo vi entrar y salir de reuniones sin disfrazarse de lo que no era. Lo vi aplaudir cuando el aplauso era justo. Y también lo vi callar cuando era mejor el silencio. Todo eso me hizo valorarlo, aunque no fuéramos amigos cercanos. Lo respeté en vida, y lo respeto hoy que ya no está.

Por qué escribo esto

Escribo esto porque tengo los recuerdos que a veces duelen y otras iluminan. Porque hay hombres que no se despiden nunca del todo. Porque hay historias que no terminan, aunque la vida las interrumpa. Porque Juani no era solo un candidato, ni un priista, ni un apellido. Era un ser humano con alma grande, con paso firme, con mirada noble.

En medio del ruido que hoy domina la conversación pública, vale la pena recordar a quienes fueron ejemplo de mesura, de decencia, de congruencia. No fueron perfectos. Pero fueron distintos. Y eso, en un país como el nuestro, es valiosísimo.

Juani fue de esos. De los que hacen falta. De los que inspiran, no porque ganaron todo, sino porque nunca dejaron de luchar sin ensuciar el alma.

A veces me pregunto cómo habría sido Guanajuato si él hubiera ganado. Y no por revancha ni por nostalgia. Sino por la certeza de que habría gobernado con dignidad, con apertura, con humanidad. Y eso ya no lo sabremos. Pero nos queda imaginarlo. Y eso, de alguna manera, también consuela.

Cierra la ficha, queda el recuerdo

Y aquí estoy, cerrando estas líneas como se cierra una ficha de dominó. Con la satisfacción de haber narrado no solo la historia de un hombre público, sino el retrato de una generación que supo darle sentido al servicio.

Juani Torres Landa García se fue demasiado pronto, pero dejó claro que se puede hacer política con decencia. Que se puede andar el camino sin convertirlo en trinchera. Que se puede vivir con firmeza, sin fanatismos. Que se puede ser bueno y ser fuerte a la vez.

Me gusta pensar que desde donde está, sigue lanzando fichas de dominó, midiendo los tiempos, pensando la jugada. Y que al vernos seguir adelante, con nuestras propias derrotas, nuestras propias victorias, nuestros silencios y nuestras palabras, nos guiña un ojo como diciendo: “Sigan jugando, pero jueguen con el alma”.

Descansa en paz, Juani. Te fuiste sin avisar, pero nos dejaste palabras, ejemplos y silencios que siguen hablando por ti.

Hoy, al evocarlo, no hay estruendo ni bandera. Solo el silencio respetuoso que merece quien supo transitar la política sin ensuciarla. Que descanse en la paz de quienes lo conocieron como un hombre íntegro, sereno y profundamente humano...

Hoy, cuando escucho su nombre, ya no lo ligo a una candidatura, ni a una derrota, ni siquiera a una etapa. Lo ligo a una forma de estar en la vida pública. A un hombre que sabía competir sin destruir. Que sabía ganar voluntades sin perder la suya. Que supo caminar en la historia sin pisar a nadie. Que jugaba bien el dominó, pero mejor la vida.

Y por eso lo escribo. Porque los que se fueron sin estridencia, también merecen ser recordados con fuerza.

Juani Torres Landa García. El que estuvo cerca. Muy cerca. Del poder, del cambio, de la victoria.

Y eso, para muchos de nosotros, fue suficiente.

La vida de Juani terminó abruptamente en un accidente aéreo. El helicóptero en el que viajaba cayó sin dar tiempo a despedidas. Fue una noticia que dolió. Porque era joven, porque tenía aún proyectos, porque seguía caminando. Se fue en plena marcha, con el alma encendida.

Hoy que lo recuerdo, no lo hago como amigo, ni como adversario. Formó parte del entramado de mi historia pública. No como protagonista directo, pero sí como un rostro constante en los pasillos del poder, un eco de convicción que acompañó mis propios pasos en más de una coyuntura., de esa historia que escribimos los que estuvimos en la política cuando se hacía con pasión, con errores, con aciertos, pero de frente.

Juani Torres Landa fue muchas cosas: empresario, padre, esposo, político, priista, jugador de dominó, orador, caminante, candidato, hijo de gobernador, casi gobernador. Fue un hombre que se plantaba con firmeza, que no daba paso en falso y que sabía lo que quería.

Guanajuato lo vio crecer, lo vio intentar, lo vio luchar. Muchos lo admiraron. Otros lo criticaron. Pero todos, de una u otra manera, lo reconocieron.

Y eso, cuando se vive en la política, no es poca cosa.

Descansa en paz, Juani. Compartimos el camino. Y eso, para mí, ya es suficiente para recordarte con respeto.

(By operación W).

“Me Tienes en tus Manos”

De: Jaime Sabines

Me tienes en tus manos

y me lees lo mismo que un libro.

Sabes lo que yo ignoro

y me dices las cosas que no me digo.

Me aprendo en ti más que en mi mismo.

Eres como un milagro de todas horas,

como un dolor sin sitio.

Si no fueras mujer fueras mi amigo.

A veces quiero hablarte de mujeres

que a un lado tuyo persigo.

Eres como el perdón

y yo soy como tu hijo.

¿Qué buenos ojos tienes cuando estás conmigo?

¡Qué distante te haces y qué ausente

cuando a la soledad te sacrifico!

Dulce como tu nombre, como un higo,

me esperas en tu amor hasta que arribo.

Tú eres como mi casa,

eres como mi muerte, amor mío.

Si quieres escucharlo en la voz de: Javier Cuevas

Sobre el poema: Una súplica hecha carne, deseo y temblor

Jaime Sabines no escribe desde la comodidad. Escribe desde el temblor. Desde la herida que no cicatriza. Desde ese punto exacto donde el amor y el deseo se encuentran con el miedo a perderlo todo. En “Me tienes en tus manos”, Sabines entrega una de sus piezas más intensas, desnudas y desesperadas. Aquí no hay metáforas rebuscadas ni imágenes decorativas. Solo una voz que tiembla. Que se expone. Que suplica con la sencillez de quien ya no tiene más que ofrecer que su corazón al descubierto.

Desde el primer verso —“Me tienes en tus manos”—, la imagen es clara: el hablante poético se entrega sin reservas. No hay defensa, no hay orgullo. Está en manos del otro, literalmente y emocionalmente. Esa imagen física se vuelve símbolo de la vulnerabilidad total. Él está contenido, sostenido, dominado por la persona amada.

La voz no exige, no reclama. Implora que no lo dejen caer. Pero no como quien pide limosna, sino como quien sabe que su vida, su estabilidad emocional, su existencia entera, depende del cuidado de ese otro ser.

Sabines no habla de un amor sano y sereno. Habla de un amor que arde, que se arrastra, que duele. Un amor en el que uno se convierte en esclavo voluntario, en rehén del abrazo, en adicto a una presencia. El poema está escrito en el tono de quien ama más de lo que debería, más de lo que su cuerpo y dignidad pueden soportar.

Cuando dice “por favor no me dejes caer”, el poeta no solo teme al abandono físico. Le aterra el abismo emocional que vendría si ya no es sostenido por esa mirada, esa caricia, esa voz.

Hay una ternura desbordada en este poema, pero es una ternura que nace del miedo y la necesidad, no de la calma. El hablante se reconoce frágil. Casi infantil. Y sin embargo, esa fragilidad no le resta dignidad, sino que lo hace más humano, más profundo.

Sabines, como pocos, logra capturar el momento exacto en que el amor deja de ser juego o placer, y se convierte en necesidad vital, como respirar, como no morir.

“Me tienes en tus manos” no es un poema “bonito”. Es un poema real, crudo, ardiente. No busca complacer al lector: busca decir la verdad de lo que se siente cuando uno se vuelve absolutamente vulnerable ante la persona amada.

Sabines no disfraza la emoción. No la embellece. La lanza al mundo así como viene: con el alma temblando, con los labios resecos, con el miedo de que un paso en falso termine con todo.

Este poema, breve pero demoledor, se ha convertido en uno de los más recordados de Sabines porque conecta con lo más elemental del ser humano: el deseo de ser amado, sostenido, cuidado. Es un espejo de esos momentos en que nos damos por completo y solo esperamos que el otro no nos deje caer.

En tiempos donde muchos prefieren el orgullo al amor, Sabines nos recuerda que hay belleza en rendirse. Que hay coraje en suplicar. Y que, a veces, amar es simplemente entregarse temblando en las manos de alguien más.

Sobre el autor: Jaime Sabines: el hombre que hizo del amor una herida hermosa

Hay autores que pulen cada verso como si fueran joyeros. Otros que juegan con las palabras como si fueran fuegos artificiales. Pero Jaime Sabines no. Él escribía como quien sangra. Como quien grita de amor, de miedo, de ternura. Como quien no puede evitar escribir… aunque le duela.

Nació el 25 de marzo de 1926, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en una familia donde la sensibilidad convivía con el esfuerzo diario. Su padre, de origen libanés, era comerciante; su madre, chiapaneca, le enseñó el valor de la raíz. Desde joven, Sabines supo que no encajaba del todo en la solemnidad de la poesía académica. Él quería hablarle a la gente, no impresionarla. Quería llegar al fondo del alma, no al pedestal del prestigio.

Estudió medicina, pero la abandonó. Luego literatura, pero no se sintió cómodo entre quienes confundían la poesía con un ejercicio de ornamento. Sabines escribía desde otro lugar: desde la carne que se estremece cuando uno ama. Desde el alma que se derrumba cuando alguien se va.

En sus poemas no hay grandilocuencia ni frases imposibles. Hay ternura, rabia, deseo, muerte, desesperación, fe, duda. Sabines es el poeta de los amantes que tiemblan, de los hijos que lloran a sus padres, de los que creen en Dios un día y lo insultan al siguiente.

Obras como Los amorosos, Me tienes en tus manos, Algo sobre la muerte del mayor Sabines o Tarumba se volvieron parte del alma colectiva de México. Sus versos no se leen: se sienten. Se quedan pegados al pecho. Duelen, consuelan, acompañan.

Sabines siempre fue reacio a los homenajes. Le disgustaba la pose del artista inalcanzable. Nunca escribió para los críticos, sino para los seres humanos que aman, que sufren, que tienen miedo de quedarse solos o que sienten que nadie los comprende.

Fue diputado federal. No por ambición, sino por coherencia con su tiempo y con su tierra. Pero nunca dejó de ser poeta. Ni de escribir con el corazón lleno de grietas.

Cuando murió su padre, escribió uno de los poemas más intensos de la literatura en español: Algo sobre la muerte del mayor Sabines. En él, dejó plasmado que el dolor no se piensa: se habita. Y que el amor más grande a veces se manifiesta en las palabras más simples.

Jaime Sabines murió el 19 de marzo del año 1999, a unos días de cumplir 73 años. Pero su poesía sigue viva. No en los libros de texto, sino en los suspiros de quienes alguna vez dijeron “te extraño” y no supieron cómo ponerlo en palabras… hasta que lo leyeron a él.

Hoy, Sabines es más que un poeta. Es la voz de lo que sentimos y no sabemos decir. Es el amigo que nos acompaña cuando nadie más puede hacerlo. El que escribió lo que no sabíamos que llevábamos dentro.

Y por eso, mientras haya alguien que ame, que llore, que sufra, que crea o que dude… Jaime Sabines no morirá nunca.

(ByNotas de Libertad).

“Guanajuato: La sesión que encendió el debate sobre el aborto”

Una jornada cargada de tensión

No hay tema más delicado en la agenda pública que aquel que toca la vida y la conciencia de las personas. La discusión sobre la despenalización del aborto divide posturas, convicciones y corazones. Por eso, lo que ocurrió el pasado jueves 5 de junio en el Congreso de Guanajuato no fue solo una votación: fue un espejo de nuestras diferencias, de nuestras coincidencias, y también de nuestras heridas abiertas.

Desde aquí, desde este espacio, expreso un respeto sincero a todas las visiones que se sostienen con honestidad. Sé que hay razones profundas y legítimas detrás de cada voto, detrás de cada grito, detrás de cada silencio. Pero también sé que hubo posturas que merecen reconocerse, y actitudes que no pueden dejar de señalarse.

Una jornada cargada de tensión

El 5 de junio de 2025 no fue una sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Guanajuato. Desde temprano, el ambiente era espeso, cargado de expectativas, de presiones externas e internas, de estrategias y de convicciones. La despenalización del aborto se puso sobre la mesa como un tema crucial que dividiría no sólo a los partidos, sino a los propios legisladores en su íntimo deber moral.

Las galerías estuvieron repletas, las afueras del Congreso colmadas de grupos provida y proelección. La atención mediática fue intensa, y dentro del recinto, cada gesto, cada palabra, cada silencio, se volvió parte de una coreografía política y emocional que marcaría historia.

Morena: entre la pasión y la desarticulación

La bancada de Morena llegó con la convicción de defender una iniciativa en favor del derecho a decidir. Pero su mayor debilidad no fue el número de votos, sino la ausencia de estrategia, de claridad argumentativa y de enfoque. Excepción sin duda el Diputado Antonio Chaurand Sorzano, el resto en su inmensa mayoría se perdió entre ataques a sus opositores, generalizaciones y discursos ajenos al tema central.

Se habló de todo, menos de lo que realmente importaba: las condiciones sociales, sanitarias y legales que envuelven a una mujer en la decisión de abortar. El debate se diluyó en lo accesorio. Y en un tema tan delicado, no bastaba con levantar la voz; hacía falta cabeza, rumbo y rigor.

Jorge Espadas: palabra con filo

En contraste, Jorge Arturo Espadas, coordinador del PAN, subió a tribuna con oficio parlamentario. Con voz firme y argumentos sólidos, desarticuló el llamado “voto particular” promovido por legisladores de Morena, al que calificó como una aberración jurídica. Su intervención se sostuvo en la lógica constitucional, en los vacíos técnicos de la propuesta, en la plataforma electoral registrada por su partido y en el contexto legal vigente.

Espadas no apeló a la moral religiosa ni al juicio popular. Se aferró a lo que el Congreso debió ser ese día: un espacio de razonamiento legal y civilizado. Su discurso, sin alardes, fue uno de los más contundentes de la sesión.

Luz Itzel Mendo: coraje y convicción

La diputada del Partido Verde, Luz Itzel Mendo, tenía muchas opciones. Pudo simplemente no acudir a la sesión. Pudo abstenerse. Pudo votar en bloque, sin complicarse. Pero decidió asumir una postura, dar la cara y emitir un voto que sabía impopular para algunos, pero correcto para ella.

Representante de Apaseo el Grande, municipio de profundas raíces religiosas, Mendo enfrentó presión de sectores ciudadanos y también de la Iglesia local. Y aún así, sin estridencias, sin discursos vacíos, votó en conciencia.

Su decisión fue decisiva: sin su voto, el dictamen no habría sido aprobado. Pero más allá del resultado, lo que quedó fue su valentía. No porque guste o no su postura, sino porque cumplió su deber legislativo de forma plena, razonada y sin esconderse.

Sergio Contreras: libertad con firmeza

Las instrucciones habían llegado desde lo alto: la dirigencia nacional del Partido Verde había solicitado votar en favor del dictamen que rechazaba la despenalización. Pero Sergio Contreras Guerrero, presidente estatal del partido y diputado local, optó por ejercer una voz distinta.

Con elegancia política y convicción personal, decidió votar en contra del dictamen. Y lo hizo no por rebeldía sino por convicción, apelando al principio que tantas veces ha defendido: la libertad de conciencia.

Aun cuando el partido marcaba una línea, Contreras recordó que los escaños no son sillas de obediencia ciega, sino trincheras del juicio propio. Y además, no dejó sola a su compañera diputada. Reconoció la legitimidad de su decisión y cerró filas con el principio más elemental de una democracia plural: el respeto.

García Oliveros: cuando la voz pierde altura

María Eugenia García Oliveros, diputada morenista por Acambaro, pero oriunda de Apaseo el Grande, tomó la tribuna con una vehemencia que rápidamente derivó en descalificación. Más que convencer, buscó confrontar. Lanzó calificativos hacia el coordinador panista Jorge Espadas y exhibió a la diputada Itzel Mendo con datos personales que, lejos de abonar al debate, exhibieron una actitud grosera y revanchista.

Era su momento para hablar de derechos, de salud, de justicia social. Pero el tono elegido y las formas asumidas no solo restaron fuerza a su postura, sino que provocaron rechazo incluso entre los propios. Sin duda la forma es fondo y cuando no hay ni forma ni fondo es espacio vacío.

Pedroza: billetes en vez de argumentos

El debate había terminado. La votación había sido clara. La iniciativa fue rechazada. Y justo cuando el Congreso intentaba retomar la serenidad, vino el gesto que quedó para la historia: Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano, caminó hasta la curul de la diputada Luz Itzel Mendo y le arrojó un rollo de billetes.

No hizo falta decir nada. El acto fue grosero, grotesco y profundamente ofensivo. No fue rebeldía, fue impotencia. No fue protesta, fue un berrinche público que manchó la sesión y desdibujó la legitimidad de la propia causa que Pedroza decía defender.

Esto me recordó 3 reflexiones de pláticas con el Licenciado…

1. “A la palabra se le mide por el gesto.”

2. “No se gana con estruendo lo que se pierde con razón.”

3. “El respeto al adversario también honra la causa.”

Bermúdez Cano: temple y respeto

Susana Bermúdez Cano, diputada del PAN, no cayó en provocaciones ni en exageraciones. Su discurso fue directo, sin adjetivos innecesarios, con una estructura clara. Habló de la necesidad de proteger la vida desde su inicio, pero también de la importancia de acompañar a las mujeres.

Con respeto al adversario, expuso por qué no podía estar de acuerdo con la iniciativa, sin recurrir a fanatismos ni culpas. Fue una de las pocas voces que logró sostener un punto sin romper el puente con el otro. Y eso, en medio de tanto ruido, se agradece.

Aldo Márquez: un silencio que pesó

El presidente estatal del PAN, Aldo Márquez Becerra, estuvo presente. Pero su papel fue más decorativo que decisivo. Se limitó a levantar pancartas en respaldo a los oradores de su bancada, sin tomar la palabra, sin intervenir en la discusión, sin asumir el liderazgo que su posición exige, triste papel.

En un tema que exigía postura, voz y dirección, Márquez optó por la discreción. Y aunque algunos podrían justificarlo como estrategia, lo cierto es que su ausencia del debate lo aleja del protagonismo que su partido, y el momento, necesitaban. Se le olvidó que quien dirige no observa actúa.

Una sesión que se quedará en la memoria

La sesión del Congreso de Guanajuato sobre el aborto no fue una más. Fue un espejo de lo que somos como sociedad y de cómo nuestros representantes enfrentan lo complejo.

Hubo discursos que inspiraron y otros que avergonzaron. Hubo votos valientes y silencios cómplices. Pero sobre todo, hubo un retrato claro de cómo la política se mueve entre la convicción, la presión y la oportunidad.

Guanajuato no despenalizó el aborto ese día, pero lo que ocurrió en ese recinto seguirá dando de qué hablar. Porque cuando el Congreso habla, no siempre cambia la ley. Pero siempre revela el alma de quienes votan.

(By operación W).

Pozole: Donde el alma se sirve en plato hondo

Esta semana, el tragón no solo salió de gira: salió en busca de lo que aún nos sostiene. Y lo encontró en un maíz que canta, en un caldo que cura, en un país que, cuando cocina, también recuerda.

Hay comidas que nutren. Y hay otras que nos reconstruyen. El pozole es de estas últimas.

No solo es maíz ni carne ni chile. Es historia molida, esperanza servida, memoria viva que burbujea en cazuela.

En esta entrega de Rincones y Sabores: La guía completa para el alma, el paladar y la vida, la Gira del Tragón tomó un solo rumbo, pero mil emociones. No se trató de explorar variedad, sino honrar lo esencial. Porque si México tuviera un corazón de cocina, seguro latiría como un buen pozole: con ritmo lento, alma honda y sazón eterno.

La ruta comenzó fuerte: La Casa del Buen Pozole en León, Guanajuato, donde el alma del maíz no solo se cuece: se respeta. Una casa que huele a infancia, a domingo, a todo lo que uno quisiera no olvidar jamás.

Después llegó el turno de Pozole Los Arcos, también en León. Allí, la fiesta no está en la decoración, sino en el tazón. Cada cucharada es una canción antigua, un grito de alegría, una declaración de sabor que no necesita palabras.

En la capital, Pozolería de Guanajuato lo dejó callado. Porque cuando el pozole se hace con respeto, uno no habla: uno agradece. Sabía a pueblo, a calle empedrada, a ese lugar al que uno quiere volver aunque no sepa bien por qué.

Luego, en Celaya, lo esperaban con honra y cuchara grande. Pozoleria El Grito no grita con volumen, sino con sabor. Un pozole que parece decir: Aquí estamos, y no hemos olvidado quiénes somos. Maíz hecho himno. Chile que reconcilia. Caldo que consuela.

San Miguel de Allende, con su luz única y su espíritu bohemio, ofreció más que arte en sus calles: La Pozolería ahí es un poema hondo. Un tazón que habla bajito pero se queda mucho tiempo dentro. Como esas canciones que no sabes por qué lloras cuando suenan.

Acámbaro no se quedó atrás. La Abuela Pili no solo prepara pozole: cuenta secretos en cada cucharada. El tragón sintió ahí que el tiempo se detuvo, y que la abuela de alguien le estaba hablando con ese sabor tibio que solo da la experiencia de muchas generaciones.

Y el cierre fue Silao, con ese sabor que se impone sin arrogancia. Pozole Doña Lupita no hace ruido. Pero lo que se sirve ahí no se olvida nunca. Es el pozole que se queda cuando todos se han ido. El que uno recuerda en silencio y extraña con el alma.

Esta no fue una gira de antojos. Fue un viaje de reconciliación con lo que somos. El tragón no solo llenó la panza. Llenó el alma. Porque hay semanas en que el mejor menú no está en la variedad, sino en la profundidad de un solo sabor bien hecho.

Y cuando ese sabor es el pozole… cuando el maíz habla, cuando el chile canta, cuando la cuchara tiembla de emoción… Entonces uno ya no come: uno vuelve a creer.

Pásale. Sirve hondo. Que lo que traemos hoy no es solo una guía. Es una ceremonia.

Y si después de probar alguno de estos pozoles, te llega una lágrima sin aviso, o te dan ganas de abrazar a tu madre… No te asustes. Eso también lo traía la Gira del Tragón.

(By Notas de Libertad).

Domingo 8 al Sábado 14 de junio

Hay semanas que no solo pasan: se quedan.

Porque cada día guarda un eco que aún nos llama, una cicatriz que sigue ardiendo, o una luz que no ha dejado de alumbrar.

Mirar el calendario con el alma abierta es entender que el tiempo no se fue: se transformó en nosotros.

Aquí, los días no se cuentan: se escuchan.

Aquí, el calendario no es una hoja colgada en la pared: es un libro vivo que todavía respira.

Cada nombre de santo es la huella de una fe que no negoció su alma.

Cada fecha histórica es un tambor que retumba desde el pasado para que no olvidemos lo que costó llegar hasta aquí.

Cada conmemoración es una vela encendida por las causas que siguen caminando con nosotros, aunque a veces no lo notemos.

Porque no estamos hechos solo de presente: estamos tejidos con la fibra de lo que fuimos, peleamos, creímos y celebramos.

Y quien pierde la memoria, pierde también su brújula.

Por eso esta sección no es una efeméride cualquiera.

Es una reunión de lo que el alma no quiso borrar.

Es el altar íntimo donde cada lector puede rezar, pensar o resistir, según lo que necesite.

Es el abrazo silencioso entre el cielo y la historia, entre la esperanza y la verdad, entre la herida y la dignidad.

Esta semana te invitamos a detener el reloj,

a sentarte un momento con la historia,

a escuchar el nombre de los que murieron sin renunciar a su fe,

a recordar los días en que un país cambió de rumbo,

y a levantar la voz por las causas que todavía tienen eco.

Porque cada día tiene algo que decir.

Solo hace falta silencio dentro y memoria encendida.

Bienvenidos a esta nueva entrega.

Aquí empieza el recorrido…

Del cielo a la historia.

De la historia al corazón.

Y del corazón a la conciencia.

Domingo 8 de junio

San Medardo de Noyon – Obispo francés del siglo VI, patrón de los campesinos y protector contra las inclemencias del tiempo.

Santa Calíopa – Mártir cristiana.

San Clodulfo de Metz – Obispo del siglo VII, hijo de San Arnulfo y consejero real.

San Fortunato de Fano – Obispo italiano del siglo VI, conocido por su labor en la redención de cautivos.

San Gildardo de Rouen – Obispo francés del siglo VI.

Lunes 9 de junio

San Efrén de Siria – Diácono y Doctor de la Iglesia, llamado "el arpa del Espíritu Santo" por su poesía y teología.

San Columba de Iona – Misionero irlandés del siglo VI, fundador del monasterio de Iona en Escocia.

San Diomedes de Nicea – Mártir cristiano.

San Feliciano – Mártir cristiano.

San Maximiano de Siracusa – Obispo italiano.

Martes 10 de junio

San Asterio de Petra – Obispo del siglo IV, defensor de la ortodoxia cristiana.

San Amancio – Mártir cristiano.

San Arecio – Mártir cristiano.

San Censurio de Auxerre – Obispo francés del siglo V.

San Itamar de Rochester – Obispo inglés.

Miércoles 11 de junio

San Bernabé, apóstol – Compañero de San Pablo, llamado "hijo de la consolación", reconocido por su labor misionera.

Santa Alicia de Schaerbeek – Virgen cisterciense del siglo XIII, conocida por su vida de oración y sufrimiento.

San Máximo de Nápoles – Obispo italiano.

San Paris de Treviso – Obispo italiano.

Santa Paula Frassinetti – Fundadora de la Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea.

Jueves 12 de junio

San Onofre de Egipto – Ermitaño del siglo IV, símbolo de vida ascética y penitente.

San Plácido de Ocra – Abad italiano del siglo XIII, fundador de un monasterio en Abruzzo.

Santa Aleyois – Virgen cristiana.

San Anfión de Nicomedia – Mártir cristiano.

San Basílides – Mártir cristiano.

Viernes 13 de junio

San Antonio de Padua – Sacerdote franciscano y Doctor de la Iglesia, conocido por su predicación y milagros.

San Fandila de Córdoba – Monje y mártir del siglo IX, ejecutado por su fe durante la persecución en al-Ándalus.

Santa Aquilina – Virgen y mártir cristiana.

San Aventino – Mártir cristiano.

San Trifilio – Obispo del siglo IV, conocido por su defensa de la fe.

Sábado 14 de junio

San Eliseo, profeta – Sucesor del profeta Elías, conocido por sus milagros en el Antiguo Testamento.

San Anastasio de Córdoba – Presbítero y mártir del siglo IX, ejecutado por su fe en al-Ándalus.

San Félix de Córdoba – Monje y mártir del siglo IX, compañero de San Anastasio.

Santa Digna de Córdoba – Virgen y mártir del siglo IX, conocida por su valentía al defender la fe.

San Fortunato de Nápoles – Obispo italiano del siglo IV.

Música para recordar el ayer

José Luis Perales: El poeta que cantó al amor y la libertad

Infancia y primeros acordes

José Luis Perales Morillas nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, España. Desde niño mostró interés por la música, aprendiendo a tocar el laúd y participando en la rondalla del pueblo. Su infancia estuvo marcada por la sencillez del entorno rural, pero también por una sensibilidad temprana hacia la belleza de las palabras y los sonidos.

Sus amigos recuerdan que en la clase de solfeo era un alumno aventajado. El niño que se quedaba pensativo mirando el horizonte terminaría componiendo algunas de las canciones más recordadas del mundo hispano.

De delineante a compositor

Antes de dedicarse plenamente a la música, Perales estudió electricidad y trabajó como delineante. Pero su verdadera vocación lo empujaba desde dentro. Comenzó a componer en silencio, como quien revela sus pensamientos más íntimos en un cuaderno. El destino lo llevó a conocer al productor Rafael Trabucchelli, quien no solo reconoció su talento, sino que lo impulsó a ser también el intérprete de sus canciones.

El joven José Luis, con una voz serena y letras cargadas de emoción, empezó a destacar en un panorama musical donde la poesía era muchas veces marginada. Él la devolvió al centro de la escena.

El salto a la fama

En 1973, Perales debutó con el álbum 'Mis canciones', que contenía el tema 'Celos de mi guitarra'. Pronto se convirtió en una figura imprescindible de la música romántica. Su estilo, profundo y sencillo a la vez, tocó corazones en España y América Latina. Ha grabado más de 27 álbumes y vendido más de 55 millones de copias en todo el mundo.

Cada disco suyo es un pedazo del alma. No hay artificio. Hay sentimiento. Y eso, en tiempos donde lo fugaz predomina, es una rareza maravillosa.

Compositor para otros artistas

José Luis Perales no solo brilló como cantante: su talento como compositor ha dejado una huella enorme. Escribió canciones para Jeanette, Julio Iglesias, Raphael, Rocío Jurado, Miguel Bosé y muchos más. Una de sus composiciones más famosas es 'Porque te vas', inmortalizada por Jeanette y popularizada internacionalmente por la película 'Cría cuervos' de Carlos Saura.

Perales es un arquitecto de emociones. Entiende las palabras como puentes que unen almas, y eso lo convierte en uno de los grandes autores de habla hispana.

Reconocimientos y legado

A lo largo de su carrera, ha sido galardonado con múltiples premios, incluyendo el Premio de Honor de los Premios Odeón en 2020. Su música ha sido versionada en distintos idiomas y por artistas de diversos géneros. A pesar de su fama, siempre se ha mantenido discreto, con los pies en la tierra y el corazón en el arte.

Su legado no son solo sus canciones, sino una forma de entender la música como un acto de amor. Es un referente para generaciones que aún buscan letras que digan algo más que lo obvio.

Despedida de los escenarios

En 2021, Perales anunció su despedida de los escenarios con la gira 'Baladas para una despedida'. Fue un adiós lleno de gratitud, emoción y cercanía. En cada ciudad, miles se reunieron para rendirle homenaje al hombre que había puesto palabras a sus emociones más íntimas.

Aunque ya no suba al escenario, su voz sigue presente. Porque José Luis Perales no se retira: se queda en las memorias, en los corazones, en cada verso que aún canta con nosotros.

(By Notas de Libertad).

¿Y Como es El?

Te Quiero

Me Llamas

Pink Floyd: El eco eterno de una revolución sonora

El inicio de una leyenda

Pocas bandas pueden decir que reinventaron la música. Pink Floyd no solo lo hizo: la disolvió y la volvió a construir con ladrillos de psicodelia, existencialismo y rebeldía. Fundada en 1965 en Londres por Syd Barrett, Roger Waters, Nick Mason y Richard Wright (con la posterior llegada de David Gilmour), la banda no fue un simple grupo de rock progresivo: fue un fenómeno cultural, una experiencia sensorial que desbordó los límites de la música tradicional.

Pink Floyd no quería agradar: quería sacudir.

Con un sonido que desafiaba los esquemas, letras filosóficas, y conciertos visualmente hipnóticos, conquistaron a millones que no buscaban entretenimiento, sino respuestas. O al menos nuevas preguntas.

El genio trágico de Syd Barrett

Syd Barrett fue el alma inicial del grupo. Su mente brillante creó un universo sonoro único en álbumes como The Piper at the Gates of Dawn (1967). Pero su genio fue tan luminoso como frágil. La locura, inducida por el LSD y su fragilidad mental, lo alejó del escenario, pero su esencia quedó impresa para siempre en el ADN de Pink Floyd.

Barrett se volvió un mito viviente. Su figura, ausente y presente a la vez, inspiró más tarde obras desgarradoras como Wish You Were Here, donde la nostalgia por su ausencia se convirtió en arte colectivo.

Roger Waters y el nuevo rumbo: la era conceptual

Cuando Barrett desapareció del escenario, fue Roger Waters quien asumió el liderazgo creativo. Con él, Pink Floyd dejó de ser una banda para convertirse en una plataforma de crítica social y exploración del alma humana.

Álbumes como The Dark Side of the Moon (1973), Animals (1977) y The Wall (1979) son auténticos manifiestos. No solo por sus letras, sino por su construcción musical impecable. The Dark Side of the Moon, por ejemplo, es una sinfonía del desencanto moderno, una radiografía del tiempo, la avaricia, la muerte y la locura. Se mantuvo más de 14 años en las listas de Billboard: ningún otro disco lo ha logrado.

The Wall, por su parte, es una ópera rock monumental, un retrato brutal de la alienación, la represión y el trauma. El muro que Pink Floyd construyó no era de concreto: era de miedo, de silencio, de heridas sin cerrar.

David Gilmour: el alma sonora

Aunque Roger Waters fue el arquitecto de muchas ideas, David Gilmour fue la voz y el alma musical. Su guitarra no tocaba: hablaba. Lloraba. Gritaba. Elevaba. En canciones como Comfortably Numb, Shine On You Crazy Diamond o Time, sus solos no eran adornos, eran declaraciones emocionales.

Gilmour representa la belleza dentro del caos. Mientras Waters lanzaba piedras, Gilmour sembraba flores en medio del escombro. Su equilibrio fue fundamental para que Pink Floyd no cayera en la mera oscuridad.

La separación, los reencuentros, la eternidad

Las tensiones internas llevaron a la salida de Waters en 1985. Pink Floyd sin él parecía imposible, pero Gilmour, Mason y Wright mantuvieron vivo el legado con álbumes como A Momentary Lapse of Reason y The Division Bell.

El reencuentro histórico ocurrió en 2005, en el Live 8 de Londres. Fueron solo cuatro canciones. Pero en ellas, el mundo volvió a detenerse. Esa fue la última vez que los cuatro miembros más icónicos tocaron juntos. Richard Wright moriría en 2008. Waters y Gilmour, aún hoy, llevan su desencuentro con dignidad distante.

Pink Floyd no necesita más conciertos. Su música sigue viva. Sus ideas siguen retumbando. Porque supieron hablar de lo invisible, de lo que pesa sin verse.

Más que una banda, una filosofía

Pink Floyd no es solo historia del rock: es parte de la historia de la humanidad. Su música es un espejo del dolor moderno, una sinfonía de la angustia existencial y una búsqueda constante de sentido.

No se escuchan a Pink Floyd como se escucha a cualquier banda. Se entra en su universo. Se camina por sus pasillos oscuros. Se respira su aire denso. Y al salir, ya no se es el mismo.

Cada álbum es una pregunta. Cada concierto fue una revelación. Cada disco vendido es un alma tocada. Son millones. Y serán más. Porque mientras haya alguien dispuesto a cerrar los ojos y dejarse llevar, Pink Floyd vivirá.

(By Notas de Libertad).

Another Brick in the Wall (part 2)

Money

Wish You Were Here

“Todos los hombres del rey”

De: Robert Penn Warren

PLÁTICAS CON EL LICENCIADO EDICIÓN ESPECIAL

“Apaseo el Grande: 500 años latiendo en el corazón de México”

Nacer con la tierra: Apaseo, hijo del agua, del fuego y del sueño

Hay pueblos que se fundan, y hay otros que nacen. Apaseo el Grande nació. No lo inventó una estrategia militar ni lo dictó un mapa virreinal. Lo alumbró el destino como se alumbra el maíz en la tierra buena: por amor, por necesidad y por milagro. Allí donde el agua manaba del corazón del valle, donde las comadrejas correteaban bajo las espinas, donde los cerros parecían manos abiertas al cielo, ahí brotó Apaseo. Y con él, brotaron cinco siglos de alma.

Era junio de 1525. Y mientras allá lejos Hernán Cortés se perdía en selvas y traiciones, aquí nacía un pueblo con nombre otomí, con rezos en latín y esperanza en los surcos. Un cacique convertido, Nicolás de San Luis Montañés, trajo consigo no sólo gente, sino un sueño: levantar algo que durara. Y vaya que duró.

Apaseo es hijo del agua porque fue fundado junto a un manantial. Es hijo del fuego porque sobrevivió a guerras, pestes y hambres. Y es hijo del sueño porque en cada generación ha habido quien lo ame como se ama lo que nos sostiene: sin condiciones, sin preguntas, con gratitud.

Desde aquel primer campanazo que llamó a misa, hasta la música que hoy brota de los celulares en la plaza, Apaseo ha sido un susurro que no se apaga. Un susurro que dice: “aquií estoy, sigo aquí, soy parte de ti”.

Cuando uno camina por sus calles, no camina solo. Camina con los pasos de los que vinieron antes. Cada piedra, cada portal, cada sombra de mezquite lleva impreso el aliento de quienes sembraron, de quienes resistieron, de quienes rieron en medio de la tragedia. Porque este pueblo no solo ha vivido: ha sentido, ha luchado, ha perdonado y ha vuelto a empezar.

Apaseo el Grande no es un punto en el mapa. Es un punto en el alma de México. Y este 2025, al cumplir 500 años, no celebra una fecha: celebra que sigue aquí, entero, fuerte, íntegro. Con sus casas viejas de cantera, sus nuevas industrias, sus costumbres invictas y su corazón humilde y bravo.

Celebrar los quinientos años de Apaseo no es solo contar su historia: es dejarse abrazar por ella. Y en ese abrazo, encontrar que hay algo de este pueblo en todos nosotros, aunque ni seamos ni vivamos aquí.

Donde el alma se arrodilla: templos, campanas y el corazón de la plaza

Cada pueblo tiene un sonido que lo define. El de Apaseo es el de sus campanas. No hay quien no recuerde ese eco dorado que cae como bendición desde lo alto de San Juan Bautista, marcando las horas con la solemnidad de lo eterno. En esos bronces cuelga la fe de generaciones, el grito de auxilio, la promesa del amor, el adiós y el reencuentro. Cada campanazo es una página del alma.

El Templo de San Juan Bautista, con su fachada de cantera y sus columnas orgullosas, no es solo una iglesia: es el corazón que nunca dejó de latir. En sus paredes se ha llorado la pérdida, se ha sellado la unión, se ha rogado por lluvia y por esperanza. No hay familia apaseense que no haya pasado por ahí. Es la primera y la última puerta que cruzan los nacidos en esta tierra.

Y frente al templo, como si se miraran desde siglos, está el Jardín Hidalgo. Ahí donde los novios se toman de la mano, donde los niños corretean entre las palomas y donde los abuelos repiten historias que ya se saben de memoria, pero que vuelven a emocionar cada vez. Es ahí donde Apaseo respira. Donde todo se detiene. Donde el alma se sienta un ratito a ver la vida pasar.

Alrededor, las casas antiguas, los portales, los balcones, los arcos. Cada piedra parece guardar secretos, risas de antaño, llantos discretos detrás de cortinas de encaje. El Palacio de Herrera conocido popularmente hoy como la casa de los perros, con sus gárgolas de perros tallados y su águila vigilante, parece un guardián de la historia, un testigo que se niega a callar. Caminando por su pasillo central uno escucha los pasos de doñas y donceles, el perfume lejano de un baile de época.

No hay calle que no tenga algo que contar. En cada esquina hay una historia de amor, una hazaña de barrio, una promesa incumplida o un milagro callado. Porque Apaseo no es sólo su centro: es el alma extendida en cada colonia, en cada comunidad, en cada rincón donde aún se cocina en olla de barro y se comparte el pan sin pedirlo.

La fe aquí no se impone: se hereda. Está en la mirada de las abuelas que encienden veladoras, en los danzantes que giran con penachos multicolores, en las procesiones que aún se llenan de silencio y flor. La fiesta patronal no es solo un evento: es el corazón del pueblo latiendo al ritmo de su santo.

Y cuando cae la noche sobre Apaseo, y el cielo se pinta de morado y naranja, hay un instante en que el tiempo se detiene. Es entonces cuando uno comprende que este pueblo no es cualquier lugar. Es un refugio del alma. Un abrazo que no olvida.

Cuando tembló el cielo: la Independencia y el precio de la libertad

A veces la historia no se anuncia: llega con ruido de pasos, con ecos de nombres que se vuelven bandera, con la pólvora de una idea que ya nadie puede callar. Así llegó la Independencia a Apaseo: como un trueno que partió la calma en dos, como un amanecer distinto que trajo miedo y esperanza en la misma medida.

Corría septiembre de 1810 cuando los rumores se convirtieron en realidad. Allende, Hidalgo, la insurrección. Nombres que ya no eran ajenos. Se hablaba en las cocinas, en los portales, en el atrio de la iglesia. Algunos temían, otros rezaban, pero muchos empezaban a soñar con un país distinto. Un país libre.

Y entonces vinieron las marchas, las tropas, los cañones. La guerra. En la plaza de Apaseo, una noche de luna tensa, los realistas capturaron al teniente de justicia Don Domingo Busce. Lo sacaron de su casa, con la lámpara aún encendida, frente a los ojos asustados de sus hijos. Querían apagar la voz del pueblo, pero no sabían que ya no se podía.

Poco después, las tropas de Calleja pasaron como tormenta. Siete mil soldados, cascos, espadas, caballos. Los techos vibraban, las manos se aferraban a los rosarios. Las mujeres escondían a sus hijos, los hombres se mordían la rabia. El pueblo entero contuvo el aliento.

Pero la llama no se apagó. En 1812, los insurgentes tomaron el pueblo por sorpresa. Fue breve, fue fugaz, pero fue un soplo de libertad. Y como toda libertad naciente, costó sangre. Algunos se fueron al cerro, otros resistieron en silencio. Y en cada casa se encendió una vela por los que luchaban, por los que no volvieron.

Cuentan que Agustín de Iturbide pasó por aquí antes de volverse emperador. Que vio las montañas desde la plaza y pensó en lo que vendría. Que se hospedó en alguna casona aún de pie. Pero más allá de los nombres, fueron los hombres y mujeres sin historia oficial quienes sostuvieron al pueblo. Quienes sembraron maíz en campos donde caían balas. Quienes curaban heridos sin preguntar de qué bando eran. Quienes rezaban por todos.

Y un día, por fin, el grito llegó también como alivio. La Independencia era un hecho. Las campanas de Apaseo repicaron con alegría como nunca antes. Hubo abrazos, lágrimas, un silencio sagrado. Y ese día, bajo un cielo limpio, el pueblo entero comprendió que la libertad no se da: se gana. Y que Apaseo la había ganado con dignidad y con alma.

Desde entonces, cada rincón de este pueblo lleva grabado el precio de su libertad. No como herida, sino como honra. Porque en Apaseo el Grande, la historia no se cuenta: se recuerda con el corazón.

Heridas, gloria y acero: el siglo que lo cambió todo

El siglo XIX fue para Apaseo una montaña rusa sin tregua. Fue el siglo en que el alma se partió y volvió a pegarse con fe, con tierra, con coraje. Cada década trajo una guerra distinta, cada guerra dejó una cicatriz, y cada cicatriz una historia que aún se cuenta entre susurros y lágrimas.

Primero, la Reforma. En aquellos años convulsos, los ejércitos cruzaban Apaseo como si fuera un puente entre ideologías. Liberales, conservadores, todos pasaron dejando huella. Se instalaron cañones en los campos. Se improvisaron hospitales en las casas grandes. Se rezaba con miedo. Se vivía con valentía. Cuentan que el general Miguel Miramón perdonó la vida a un enemigo herido en Apaseo. Porque a veces la humanidad vence al odio. Porque incluso en la guerra, aquí, seguían siendo pueblo.

Luego vinieron los franceses, con sus uniformes relucientes y su idioma extraño. Y mientras el imperio de Maximiliano intentaba levantar castillos de papel, Benito Juárez pasó por Apaseo en su camino al exilio. Lo vieron cruzar la calle principal, serio, firme, con la mirada en alto. Dicen que en una casona le ofrecieron agua, pan y un lugar para descansar. El pueblo no le gritó vivas, pero le ofreció respeto. Y eso, aquí, vale más.

La ocupación fue breve, pero tensa. Se firmaron actas forzadas, se izaron banderas impuestas. Pero en el fondo, Apaseo seguía siendo México. Callado, pero México. Y cuando el imperio cayó, la gente salió de nuevo a la plaza. No para celebrar con ruido, sino para abrazarse en silencio. Había pasado otra tormenta. Y seguían de pie.

Pero no todo fue guerra. También hubo luz. En 1882, el ferrocarril llegó como un trueno de modernidad. El silbido de la locomotora rompió el silencio milenario del campo. Y con él, llegaron las cartas, los viajeros, los sueños. Apaseo se conectó con el mundo. El andén se volvió un altar de encuentros. El tren traía noticias, productos, amores lejanos. Y cuando partía, dejaba atrás pañuelos agitados, promesas murmuradas, y el humo que se enredaba con las jacarandas.

El telégrafo, la electricidad, el asfalto… Apaseo aprendió a mirar al futuro sin olvidar el pasado. Cada adelanto se celebraba, pero sin alzar la voz demasiado. Porque aquí las cosas grandes se agradecen con la mirada, con el trabajo, con la persistencia. Y en ese siglo roto por guerras, Apaseo enseñó que la paz no se pide: se construye con paciencia, con perdón, y con la dignidad de quien nunca baja la cabeza.

Así, entre batallas y avances, el pueblo se hizo más sabio. Aprendió a resistir sin perder el alma. Y eso, en un mundo que cambia tanto, es la mayor de las victorias.

La tierra que volvió a parirse: Revolución, dolor y renacer

Si algo sabe hacer Apaseo es volver a nacer. Y lo hizo una vez más cuando el siglo XX se abrió con relámpagos. La Revolución llegó como el polvo en abril: sin pedir permiso y sin dejar nada intacto. Las balas cruzaron los cielos del Bajío y el miedo entró por las rendijas de las puertas, pero también entró la esperanza. Una esperanza rabiosa, joven, urgente.

En 1915, las fuerzas de Villa y Carranza chocaron cerca de aquí, y Apaseo fue campo de paso, de refugio, de susurro. Las casonas volvieron a ser hospitales. Las familias escondieron a soldados heridos. En los cerros, se escuchaban ecos de disparos que hacían temblar los cristales. Y en cada casa, el corazón temblaba igual.

Don Vicente A. Ruiz, presidente municipal valiente, se fue con los villistas. Juró regresar, pero el destino no quiso. Como él, muchos partieron con fusiles y promesas. Y muchos no volvieron. En su ausencia, el pueblo no lloró en público. Aquí el dolor es íntimo, como una herida que se lleva en la palma, tapada con el rebozo de la dignidad.

Y cuando el polvo bajó, el campo se cubrió de ajo. Sí, de ajo. Porque mientras el mundo sangraba en guerra, Apaseo encontró en ese cultivo una forma de sanar. El ajo de estas tierras viajó al mundo y trajo de vuelta pan para las mesas, vestido para las niñas, esperanza para los abuelos. Fue un respiro. Fue una bendición.

Pero apenas el pueblo se enderezaba, llegó otra tormenta: la gripe española. Y esta sí no respetó credo, edad ni bandera. En 1918, el silencio fue tan fuerte como la enfermedad. Las campanas doblaron sin descanso. Las puertas se cerraron con listones negros. Las madres oraban con los hijos en el regazo. Y en medio de todo, el alma de Apaseo resistió. Porque no hay peste que mate la voluntad de un pueblo que ya aprendió a levantarse.

Después vinieron los nuevos tiempos: el telégrafo, la escuela, el título de ciudad. Y la Guerra Cristera, que volvió a abrir heridas. Otra vez hubo rezos escondidos, veladoras en sótanos, y valentía envuelta en fe. Pero también hubo reconciliación. Porque Apaseo no guarda rencores: guarda memoria. Y con ella, se reconstruyó.

Al final de esa época, el pueblo que había sido arrasado por tantos vientos, se quedó. Como el árbol viejo que ya no teme al invierno. Como la madre que, tras muchas pérdidas, aún canta canciones de cuna. Así es Apaseo: raíz que no cede, corazón que no olvida, mirada que siempre busca el sol.

Donde la historia se sirve en plato hondo: tradición viva, futuro cierto

Hoy, Apaseo el Grande es mucho más que su pasado. Es una ciudad que se mueve al ritmo de sus costumbres y al pulso de lo moderno. Donde las tortillas se siguen cociendo en comal, pero las ideas viajan por fibra óptica. Donde el cielo huele a leña en la madrugada y a motores al mediodía. Donde el ayer y el mañana conviven como viejos amigos que se respetan.

Porque aquí, en esta tierra que ya tiene cinco siglos latiendo, aún se riega la milpa con la misma fe con que se educa al nieto que va a la universidad. Las manos que cosechan nopal también mandan correos electrónicos. Y los ojos que miraron apagar el quinqué ahora leen en pantallas. Pero el corazón… el corazón sigue siendo el mismo: firme, cálido, agradecido.

En el centro, las piedras antiguas no envejecen: brillan. En cada calle, el saludo no es por educación, es por cariño. Se sabe quién eres, de qué familia vienes, qué vendía tu abuela, a qué escuela fuiste. Y eso, lejos de ser carga, es raíz. Es abrazo.

Las fiestas patronales siguen siendo alma del calendario. El Desfile Agrícola no es solo folclor: es poesía en movimiento. Es el campo que entra al pueblo y le dice: “aquí estoy, sigo contigo”. Los carros alegóricos no son solo cartón y color: son amor convertido en rueda. Y cuando la imagen de San Juan recorre las calles, no hay diferencias: todos caminan tras él como un solo cuerpo, como una sola fe.

Y sin embargo, Apaseo no se ha quedado quieto. La llegada de empresas, el crecimiento industrial, los hoteles que reciben a viajeros, todo habla de un pueblo que ha sabido avanzar sin perder su alma. Que abre las puertas a lo nuevo sin echar por la ventana lo valioso.

Porque aquí, en cada comida, en cada canción, en cada mural pintado por jóvenes o en cada baile de tercera edad, está el espíritu de un pueblo que aprendió a resistir, a celebrar y a seguir. Y que ahora, al cumplir quinientos años, no sólo se mira en el espejo con orgullo, sino que invita al mundo a mirarlo también.

Y el mundo que venga, encontrará algo único: un pueblo con corazón de encino y alma de fiesta, donde el tiempo no pasa… se honra.

Quinientos abrazos: el Comité de Festejos y la voz del alma

Hay aniversarios que se celebran con fuegos artificiales y hay otros que se celebran con la piel. El de Apaseo el Grande es de los segundos. Porque quinientos años no caben en un evento: se viven en cada lágrima que se suelta al ver pasar un carro alegórico, en cada aplauso que nace al escuchar una voz querida, en cada oración que sube al cielo dando gracias por seguir aquí.

Y quien supo ponerle palabras y alma a este momento fue un hijo de esta tierra: el periodista Gerardo Galarza. Hombre de pluma firme y corazón sensible, de mirada aguda y alma agradecida. Él, que recorrió redacciones en todo el país, que entrevistó a poderosos y denunció a corruptos, hoy camina por las calles de su infancia con la misma emoción con la que un niño vuelve a casa.

Encabezando el Comité de Festejos de los 500 años, Gerardo no ha sido un organizador: ha sido un tejedor de memorias. Cada actividad, cada ceremonia, cada cartel ha sido una puntada de amor. Y lo ha hecho con humildad, con respeto, con la certeza de que este momento es único y de todos.