LA LEYENDA

24

La Leyenda 24: Donde el corazón aún escribe en la tierra

Hay domingos que no llegan, se despiertan.

Domingos que no empiezan en el calendario, sino en la piel.

Aquí, en este rincón de palabras con alma, no le damos la bienvenida a la semana: la desnudamos.

Le quitamos el maquillaje a la política, le encontramos el pulso al pasado, le ponemos nombre al silencio, y le sacamos filo a la memoria.

Porque La Leyenda no es un artículo.

Es un incendio lento.

Es la voz de quien no grita, pero permanece.

Es ese sitio donde las heridas no se cierran para olvidarse, sino para contarse.

Hoy venimos a eso:

A contar.

A recordar.

A rebelarnos con tinta.

A reír aunque duela.

A cantar aunque no se escuche.

A decir lo que no se dice, como se dice aquí: sin pedir permiso, pero con el alma en la mano.

Bienvenidos una vez más…

Aquí donde el corazón aún escribe en la tierra.

Aquí donde todo lo que importa, todavía respira.

Soy Wintilo Vega Murillo

Y esta es “La Leyenda”

El Silencio También Tiene Voz

Hay días en los que no queremos decir nada.

No porque no sintamos, sino porque lo sentimos todo.

Porque el corazón está lleno y las palabras no caben.

En esos días, no se necesita hablar.

Basta con respirar más hondo.

Cerrar los ojos y dejar que el alma, aunque cansada, se acomode un rato en nosotros.

A veces, lo más fuerte que podemos hacer… es quedarnos quietos.

Y aún así, estar vivos por dentro.

Y aún así, seguir creyendo.

El Valor de los Días Normales

Vivimos esperando que algo grande pase.

Pero la vida, la verdadera vida, sucede en lo pequeño.

En el café tibio de la mañana. En la sonrisa que se asoma sin querer.

En ese momento en que alguien te escucha de verdad, sin juzgarte ni interrumpirte.

Los días normales son milagros mal entendidos.

Y a veces, son los que más nos sostienen.

No Todo Está Perdido (Aunque Así Lo Sientas)

Hay épocas en las que todo se ve borroso.

Los sueños pesan. Las promesas se enfrían.

Y uno empieza a creer que ya no queda nada por hacer.

Pero no es cierto.

Siempre hay una rendija por donde entra la luz.

Siempre hay una palabra que no has dicho, una canción que no has oído, una mano que no sabías que te estaba buscando.

Aún en la caída, hay dirección.

Aún en la fractura, hay semilla.

Aquí Nos Encontramos Los Que Aún Luchamos

La Leyenda no es una columna: es un refugio.

No se escribe con tinta: se escribe con cicatrices.

Y con esas ganas de seguir creyendo, aún cuando todo parece al revés.

Aquí nadie está obligado a ser fuerte.

Aquí se puede llorar. Se puede dudar. Se puede caer… y volver a levantarse.

Porque somos muchos los que seguimos de pie, aunque con el alma despeinada.

Somos muchos los que seguimos apostando por la decencia, por la risa compartida, por la palabra que honra, por la memoria que abraza.

Bienvenido a La Leyenda número 24.

Ojalá esta semana no se te pase de largo.

Ojalá puedas detenerte, agradecer, cambiar el paso… o volver a empezar.

Y si todo se pone gris, recuerda:

Aquí seguimos, alumbrando desde adentro.

Contigo. Siempre contigo.

(By Notas de Libertad).

Monchi está aquí: Donde vibra la risa, suena la guitarra y nace la amistad

De Xalapa al mundo, con una guitarra y un sueño

Infancia con sabor a son

Hay personas que nacen con el alma afinada. Filemón Arcos Suárez Peredo —Monchi, como lo llamamos sus amigos— es uno de esos seres que no buscan la alegría, la provocan. De los que no necesitan un escenario para brillar, porque su sola presencia ya es fiesta.

Nació en Xalapa en 1945, en una casa sencilla donde la radio sonaba más fuerte que las preocupaciones y la risa tenía permiso para quedarse a vivir. Entre el café colado de todas las mañanas, los libros del maestro Arcos y los pasos suaves de su madre, Monchi dio sus primeros pasos… y sus primeras notas.

Desde muy pequeño parecía vivir en estéreo. Mientras otros corrían tras un balón, él perseguía melodías. No necesitaba un instrumento: una escoba le bastaba para ser guitarrista, una cuchara para marcar el ritmo. Escuchaba los sonidos del mundo como si fueran partituras: el trino de los pájaros, el viento en las hojas, la lluvia sobre el tejado. Y él, como un pequeño director de orquesta, convertía todo eso en música.

Ahí estaba también su hermano Armando. Compañero de juegos, cómplice de travesuras, espejo de sueños. Entre ambos tejían algo más que fraternidad: sembraban, sin saberlo, el alma de un grupo musical que cruzaría fronteras.

Su infancia no fue de lujos, pero sí de abundancia emocional: abrazos, respeto, valores. Su padre era maestro rural y periodista, convencido de que la palabra transforma. Su madre, dulce y fuerte, tenía el don de ponerle música a todo: a una sopa, a una caricia, a un regaño.

En ese hogar se aprendía que cantar no era un pasatiempo, sino una forma de estar en el mundo. Desde niño organizaba grupos para cantar en la escuela o en la calle. Tenía esa luz: hacía sentir a los demás que estaban en el lugar correcto, escuchando algo verdadero.

A los 14 o 15 años, Monchi ya no tenía dudas. La música no era solo vocación, era destino. No lo decía… lo vivía.

Y fue entonces que, entre bromas de vecinos, nació el apodo que se volvió parte de él: Monchi. No fue solo un diminutivo de Filemón. Fue su identidad popular. El nombre que se dice con cariño, con cercanía, con una sonrisa.

Los Joao: Una guitarra, un hermano y una voz que cruzó fronteras

Monchi y Armando dejaron de jugar a ser músicos. Decidieron serlo. Xalapa, cuna de artistas, les presentó a otros jóvenes con el mismo fuego: Sergio, Mayolo, Otilio, Daniel. No se juntaron por moda, se unieron por instinto. Se hicieron hermanos de música, de bohemia, de vida.

Eligieron llamarse Los Joao como guiño a la música brasileña que tanto admiraban. Querían transmitir fiesta, sabor, libertad. Y lo lograron: mezclaban el ritmo veracruzano con la dulzura de la balada y el calor del trópico.

Los primeros ensayos fueron en cocheras, patios, casas prestadas. No tenían equipo profesional, pero sí una energía que desbordaba paredes. Monchi afinaba su guitarra como si ya estuviera frente a miles, y Armando comenzaba a forjar esa voz inconfundible que sería el sello del grupo.

La primera presentación oficial fue en unos quince años, en el Casino Xalapeño. Nada lujoso, pero para ellos fue como debutar en Bellas Artes. Tocaron con el alma. Al terminar, una señora se acercó con los ojos brillosos: “Me hicieron recordar mi juventud.” No hubo mejor señal. Sabían que habían tocado algo más profundo que una melodía.

Desde entonces, no pararon. Tocaban donde los invitaran: bodas, ferias, fiestas patronales. No importaba el escenario, importaba la entrega. Para Monchi, la música se respetaba siempre, sin importar si eran cinco o quinientas personas.

Recorrieron Veracruz y luego los estados vecinos. Las giras eran austeras: camionetas prestadas, comidas sencillas, noches de piso duro. Pero lo que recibían de vuelta —el aplauso, la sonrisa, el baile— valía más que cualquier lujo.

Monchi, guitarra en mano, era más que un músico. Era el equilibrio. El que afinaba cuerdas y ánimos. Armando era la voz que brillaba al frente. Monchi, la columna que lo sostenía todo.

Sabían que su destino no estaba solo en Xalapa. El siguiente paso era obvio: la capital.

Hacia la Ciudad de México: el salto sin red

El paso a la capital era inevitable. Monchi y sus compañeros sabían que su destino no estaba solo en las calles empedradas de Xalapa, sino en ese universo grande y vertiginoso llamado Ciudad de México. No tenían contratos, ni representantes, ni promesas. Solo tenían la certeza de que lo suyo era la música… y que la música debía viajar.

Empacaron más ilusiones que ropa, más canciones que certezas. Las guitarras iban envueltas con cuidado, como si cargaran una parte del alma. El trayecto fue largo, con el murmullo de los sueños rebotando en las ventanas del autobús.

Llegaron a una ciudad que no espera a nadie, que no pregunta de dónde vienes. Una ciudad que puede tragarte o hacerte volar. Pero ellos no llegaron como turistas ni como ingenuos. Llegaron como trabajadores del arte. Listos para tocar donde hiciera falta. Para dormir donde se pudiera. Para vivir de su talento, aunque fuera en las esquinas.

Los primeros días fueron duros. Buscaron lugares donde los dejaran tocar, ofrecieron su música como carta de presentación. Restaurantes, centros nocturnos, fiestas privadas… cualquier espacio era una oportunidad. Monchi lo tenía claro: “Aquí hay que tocar con el corazón, aunque nos paguen con sopa.”

Y así lo hicieron.

Porque sabían que en algún momento alguien los escucharía. Que el talento, cuando es auténtico, encuentra su camino. Que las canciones bien nacidas no se pierden: vuelan, aunque tarden.

Xalapa los había visto crecer. La Ciudad de México apenas los conocía.

Pero estaba a punto de escuchar su voz.

Y no olvidarla nunca.

El brillo de la capital, la política y el corazón

Un veracruzano en la capital: De la bohemia al estrellato

Hay momentos que no se olvidan. No por su grandiosidad, sino por lo que significan en el trayecto de un sueño. Para Monchi, uno de esos momentos fue cuando pisó por primera vez un estudio de grabación.

No era un sitio glamoroso ni una producción de película, pero para él, era un santuario. Las consolas brillaban como instrumentos sagrados. Los micrófonos colgaban como esperando que alguien les hablara al alma. Y al fondo, una cabina silenciosa pedía a gritos ser llenada de música.

No hubo nervios. Solo una emoción contenida, limpia, poderosa.

Monchi cerró los ojos, abrazó su guitarra como quien abraza una certeza… y tocó.

Así nació su primer disco. Un compilado de baladas y ritmos tropicales que llevaba consigo toda la historia de Xalapa, la fraternidad de Los Joao y la esperanza de quienes luchan por ganarse un lugar cantando.

En 1975 llegó el hito: Chiquilla. Una canción sencilla, pero con magia. La radio la repitió hasta volverla parte de la vida cotidiana. Las fiestas la bailaron sin pausa. Las familias la tararearon con cariño. El país entero la adoptó como un himno íntimo.

Y con ella, llegó la consolidación.

Después de Chiquilla, vinieron Quédate, Pedro Navaja, Disco Samba, El Credo, Pequeña Amante, y por supuesto Vamos a la Playa. Cada una con su propio sabor. Cada una con su momento.

No había reunión familiar sin Los Joao. No había boda sin una de sus canciones. No había pueblo, por pequeño que fuera, donde no hubiera alguien que recordara una noche en que Monchi y su grupo hicieron bailar hasta a los más serios.

Pero lo más hermoso no fue el éxito.

Fue que Monchi no cambió.

Siguió saludando a los meseros, agradeciendo a los técnicos, bromeando con la gente. Nunca actuó como estrella. Porque no lo necesitaba. Su grandeza no venía del escenario: venía del alma.

En los setenta y ochenta, vivieron una década de oro. Fueron invitados a Siempre en Domingo, con Raúl Velasco, el programa que dictaba el pulso de la popularidad en México. Estar ahí era entrar en la memoria colectiva. Monchi lo sabía, pero no se mareó. Lo tomaba con alegría, con humildad.

Viajaron por todo el país. Tocaron en plazas llenas, salones elegantes, carnavales multitudinarios. Pero también, en pueblitos donde los recibían con mole casero y aplausos sinceros. Y ahí Monchi era feliz. Porque entendía que el verdadero éxito es ser querido por los tuyos.

El Diputado que hablaba cantando: Donde nació nuestra amistad

Coincidí con Monchi en la LIX Legislatura Federal. Él era presidente de la Comisión de Cultura. Yo, vicecoordinador del PRI. Lo vi por primera vez en el salón de plenos y supe de inmediato que era distinto.

Monchi no caminaba… flotaba. No hablaba… entonaba. No saludaba… abrazaba con la mirada.

Imposible no notarlo. Era ese tipo de personas que irradian luz. Siempre con una broma lista, con el apodo perfecto, con una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero su alegría no era frivolidad: era profundidad disfrazada de buen humor.

Monchi presidía la Comisión con altura, pero sin solemnidad. Le hablaba a todos por igual, sin importar el partido. En un Congreso lleno de posturas duras y discursos largos, él llegaba con música, con humanidad. Y eso, créanme, se agradece.

Una tarde de 2004, entre votaciones, le hablé de algo personal: quería que Los Joao tocaran en la primera comunión de mi hijo Win y mis sobrinos Yvonne y Jaque. Se lo dije con ilusión… y algo de nervio. Temía que fuera un imposible.

Monchi me escuchó serio, revisó su agenda… y soltó:

—La fecha está libre. Pero es un evento caro. Muy costoso.

Me quedé helado. Pensé en cifras imposibles. Y justo cuando iba a disculparme, soltó una carcajada:

—Si puedes pagar el traslado del equipo… es un tráiler. Pero no creo que te cueste mucho.

Risa compartida. Abrazo sincero.

Y ahí sellamos una amistad que ha durado hasta hoy.

Una fiesta para el alma: Win, Yvonne, Jaque y Los Joao

Esa celebración fue más que una fiesta. Fue una ofrenda a la música, a la amistad, a la vida misma.

Desde temprano, el día se sentía especial. Mi hijo, mis sobrinos, la familia reunida. Y de pronto, llegó el tráiler, pero no venían ahí Los Joao, era solo un tráiler de equipo y una camioneta con técnicos y equipo para preparar el escenario. Los Joao llegaron un poco más tarde, como se llega a casa: sin pretensiones, con el corazón en la mano.

Cuando comenzaron a tocar, todo cambió. No era solo la calidad musical. Era la vibra. El alma del momento. La emoción de tenerlos ahí, entre los nuestros, compartiendo su arte como si estuviéramos en un gran teatro… pero con el calor de lo íntimo.

Sonaron Chiquilla, Disco Samba, Pedro Navaja, Vamos a la Playa. Y con ellas, se levantaron sonrisas, recuerdos, abrazos.

Monchi no solo tocaba. Bromista como siempre, soltaba comentarios que rompían la distancia entre escenario y público. Era el músico que no actuaba… era el amigo que cantaba.

Y yo, con el corazón encogido de emoción, supe que lo que él me estaba regalando no era una presentación. Era un recuerdo que mi familia llevaría por siempre. Un capítulo luminoso en el libro de nuestra historia.

Al final, lo abracé y le dije:

—Gracias, Monchi. De todo corazón.

Él respondió con una media sonrisa, como quien habla al oído de la vida:

—La música es para compartirla, compadre. Y tú ya eres de casa.

Y desde entonces, lo soy.

El sembrador de talentos y el líder con guitarra

Reventón musical y nuevas voces: Cuando Monchi abrió camino a los que apenas empezaban

Hay quienes nacen para brillar y otros para hacer brillar a los demás. Monchi nació para ambas cosas.

Su luz no venía solo de los escenarios o los discos. Venía de su forma generosa de abrir puertas a quienes apenas se asomaban al camino de la música. No lo hacía para cumplir. Lo hacía porque creía. Porque sabía lo que era empezar de cero.

Yo mismo fui testigo de eso muchas veces. Me encontraba con jóvenes talentosos: voces limpias, manos temblorosas, guitarras con más ilusión que cuerdas. Y al verlos, pensaba en Monchi. Le hablaba. Le contaba de ellos. Y él siempre respondía con lo mismo:

—Tráemelos.

Nunca hubo un “déjamelo veo”. Nunca un “a ver si se puede”. Monchi los recibía con la misma calidez con la que recibe a un viejo amigo. Los escuchaba con atención sincera. No los interrumpía, no fingía. Oía con el corazón.

Y cuando terminaban de cantar, decía su frase favorita:

—Tienes madera. Vamos viendo qué se puede hacer.

Así llegaron muchos jóvenes al Reventón Musical, el programa que Monchi impulsó desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Música. Un espacio que no era solo una vitrina… era una cuna de esperanza. Ahí no solo se escuchaban canciones: se tejían futuros.

Y detrás de cámaras, estaba él. Aplaudiendo con orgullo. Sin pedir reflectores. Sin colgarse medallas. Viéndolos triunfar como un padre que celebra el primer paso de su hijo.

Nunca se puso por encima. Nunca habló desde la cima. Monchi era colega, hermano mayor, guía. Compartía anécdotas disfrazadas de lecciones. Recomendaba disciplina. Y les dejaba una semilla:

—Si tú no crees en ti, nadie más lo va a hacer.

No sé cuántos artistas surgieron gracias a su empuje. Lo que sí sé es que para ellos, Monchi fue faro. Y para mí, fue ejemplo.

El líder con guitarra: El sindicato, la trinchera y la esperanza

Monchi no solo brilló en los escenarios. También supo resistir en las trincheras. Asumió la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de la Música no para figurar, sino para servir.

El gremio musical es bello, pero también injusto. Muchos artistas viven entre la pasión y la precariedad. Monchi lo sabía. Porque antes de ser figura, fue joven con guitarra y sin foro.

Por eso, su gestión sindical fue distinta. No gobernó desde el escritorio. Caminó entre los músicos. Escuchó sus dolores. Peleó por condiciones dignas. Gestionó apoyos. Defendió derechos.

Pero también sembró.

Impulsó formación. Creó espacios de aprendizaje. Promovió la superación artística. Porque entendía que el talento necesita herramientas, y que el arte es más poderoso cuando se acompaña con formación.

Su oficina, junto al Monumento a la Revolución, era refugio. Llegaban músicos con sueños rotos, jóvenes con hambre de escenario, viejos trovadores con esperanza aún viva. Y ahí estaba Monchi: con el corazón abierto, con disposición infinita, con la voluntad intacta.

Nunca trabajó por horario. Trabajó por convicción.

Un día podía estar discutiendo cláusulas en una televisora. Al siguiente, inaugurando una escuela de música en una colonia olvidada. Y en ambos lugares era el mismo: sencillo, claro, comprometido.

Nunca fue autoritario. Nunca fue distante. Trataba igual a un músico famoso que a un joven que apenas comenzaba. Porque para él, la música no tiene jerarquías. Tiene historias. Tiene alma.

Y eso, en un país donde la cultura se ve muchas veces como adorno, es un acto de resistencia.

Monchi fue —y sigue siendo— un recordatorio de que el arte también es justicia. Que el sindicato no es solo defensa… también es esperanza. Que el músico necesita aplausos, sí, pero también necesita derechos.

Y en ese escenario sin luces, Monchi fue protagonista de algo mucho más valioso que una canción: fue protagonista de un movimiento silencioso que dignificó el arte.

El adiós de Armando, la herencia del alma y la canción que no termina

La despedida de Armando: Cuando el alma se parte en dos

Hay silencios que duelen. Ausencias que no caben en el pecho. Y partidas que dejan una silla vacía… y un eco eterno.

Cuando Armando Arcos partió en septiembre de 2022, no se fue solo un vocalista. Se fue la otra mitad de un alma compartida. Monchi no perdió solo a su hermano. Perdió al cómplice de todas sus travesías, al compañero inseparable desde la infancia, al amigo con quien había fundado un sueño llamado Los Joao.

Distintos, sí. Pero inseparables. Uno con la voz al frente, otro afinando cuerdas y armonías desde el corazón del grupo. Armando era el rostro; Monchi, el alma.

Y cuando el cáncer tocó la puerta de Armando, Monchi no se movió. Estuvo ahí. Como siempre. Como nunca. Cada consulta, cada tratamiento, cada recaída… ahí estaba él. Haciendo reír, sosteniendo con palabras, abrazando con ternura.

Y aunque el cuerpo de su hermano se fue debilitando, Monchi no perdió la fe. No creía solo en los médicos. Creía en el amor. En la música. En el milagro de estar juntos.

Pero algunas batallas se ganan en otro plano.

Y cuando el final llegó, fue Monchi quien dio la noticia. Con la voz quebrada, pero con la entereza de quien sabe honrar a quien ama. Dijo solo lo justo, con sencillez y profundo respeto:

—Se fue Armando, mi hermano. Nos regaló más de cincuenta años de música y alegría.

Y todos lloraron al escucharlo.

Porque Armando no era solo una voz. Era una época. Una memoria. Un símbolo.

Y Monchi, con el alma partida, decidió mantenerse en pie. No por inercia. Sino por amor.

Pero supo que Los Joao, sin Armando, ya no serían lo mismo. Hablaron, lloraron, recordaron. Y juntos decidieron bajar el telón. No con tristeza, sino con gratitud.

Hoy, Monchi honra su memoria no con lamentos, sino con música. Cada vez que suena Pedro Navaja, lo siente cerca. Cada vez que alguien le dice “yo bailé con tu música”, sabe que Armando sigue ahí. Porque el amor no muere. Cambia de forma.

Y porque él, más que nadie, entiende que quien canta con amor… nunca se va del todo.

Donde vibra la amistad, Monchi se queda

Hay personas que no terminan cuando se apagan los reflectores. Que no necesitan despedidas porque nunca se van.

Monchi es una de ellas.

No lo define un disco ni una legislatura. Lo define su generosidad. Su manera de estar. De compartir. De sembrar.

En lo personal, me regaló mucho más que la música de Los Joao. Me regaló una amistad firme, luminosa, constante. Me mostró que la política sin cultura es muda. Que la vida sin música no vibra. Que un amigo verdadero no se mide en palabras… sino en gestos.

Él nunca presume lo que hace. Pero quienes lo conocemos, sabemos que estamos frente a un grande. No por lo que dice, sino por lo que da.

Sigue tocando donde hay cariño. Sigue recibiendo a jóvenes con sueños. Sigue diciendo “tráemelos” como quien abre la puerta de su casa. Sigue sembrando. Y sigue sonriendo con esa picardía que desarma cualquier solemnidad.

A veces lo imagino, guitarra en mano, contando una anécdota, soltando una risa. Y otras veces, lo escucho en la voz de alguien que dice “yo empecé gracias a Monchi”. Ahí está su legado. Vivo. Presente. Vibrando.

Esta crónica no es un adiós. Es un aplauso. Es una ovación larga, sentida, agradecida.

Porque Monchi está aquí. No se fue de la música. No se fue de nuestras vidas.

Se quedó donde siempre ha estado:

En cada risa.

En cada acorde.

En cada amistad verdadera.

Yo soy Wintilo Vega Murillo.

Y escribo estas líneas con la certeza de que hay personas que no pasan… se quedan.

Se heredan.

Se celebran.

Y se abrazan con el alma.

Gracias, Monchi.

Por tu guitarra.

Por tu corazón.

Y por recordarnos que la vida, si se canta… duele menos.

Y si se canta contigo… se vuelve inolvidable.

Estos son Los Joao…

(By operación W).

Disco Samba

Amigo

Vamos a la playa

El espejismo del FIDESSEG: cuando el dinero público se pierde entre sombras

Un experimento que prometía demasiado

Durante algunos años, el Fideicomiso para el Desarrollo Social y la Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FIDESSEG) se presentó como un instrumento virtuoso: una forma novedosa de canalizar recursos del impuesto sobre nómina hacia proyectos de impacto social. En el papel, una idea seductora. En la realidad, una bruma oscura que evitaba rendir cuentas con claridad.

La delgada línea entre lo público y lo privado

La idea de que recursos públicos puedan ser ejercidos por entes privados no es nueva, pero siempre ha sido delicada. Porque cuando el dinero sale de las arcas del Estado, se convierte en un bien de todos. Y por tanto, su ruta debe estar escrutada con rigor, supervisión constante y mecanismos de transparencia que no dejen lugar a dudas. El FIDESSEG, en cambio, fue tierra de nadie para la fiscalización.

Las señales de alerta

Los informes que motivaron su extinción hablan de proyectos sin metas claras, entregas de recursos sin comprobación suficiente, gastos operativos sin límites razonables, y decisiones tomadas bajo criterios poco comprensibles para el ciudadano común. Hubo incluso evidencia de apoyos destinados a beneficiarios cercanos a quienes manejaban los recursos, creando la sensación de un círculo cerrado, impenetrable, que operaba con lógica propia.

Cuando el remedio se convierte en enfermedad

Lo que se suponía una alternativa para impulsar la participación social, terminó convertido en un espacio de opacidad. Porque no basta con que el recurso tenga un destino noble; también es necesario que el proceso sea irreprochable. El bien no justifica el medio cuando se trata de fondos públicos.

Funciones que no deben delegarse

El gran problema de fondo es que se institucionalizó una delegación de funciones sustantivas del Estado. El gobierno no sólo financiaba programas, sino que cedía la decisión sobre en qué, cómo y a quién se asignaban los apoyos. Así, una tarea que corresponde a la política pública se trasladó a circuitos privados que no rinden cuentas con la misma obligación que las instancias gubernamentales.

Nóminas generosas y gastos desmedidos

Las alertas comenzaron a encenderse desde hace tiempo. Se cuestionaban los sueldos de quienes estaban al frente del manejo de los recursos, el porcentaje desmedido que se iba en “costos administrativos”, y la falta de acceso a información detallada sobre los beneficiarios reales de los proyectos. Poco a poco, lo que debió ser un puente entre el gobierno y la sociedad terminó convertido en un muro de confidencialidad y discrecionalidad.

El precio de la opacidad

El resultado fue un golpe a la confianza pública. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde hace años con vocación de servicio se vieron envueltas en el lodo de las suspicacias, y los recursos que podrían haberse traducido en cambios reales quedaron atrapados en una red burocrática y opaca.

Una oportunidad para corregir el rumbo

Hoy, la desaparición del fideicomiso marca un parteaguas. El gobierno ha anunciado un nuevo modelo que promete transparencia, tope a los gastos administrativos y asignaciones directas, pero la verdadera lección es otra: el dinero del pueblo debe cuidarse como si fuera oro. Porque lo es.

La obligación de rendir cuentas

Ningún esquema, por ingenioso que parezca, debe permitir que se diluya la obligación de rendir cuentas. La fiscalización no es un favor, es una exigencia. Y cuando se trata de recursos públicos, no hay margen para las zonas grises.

Una política social que mire a los ojos

El FIDESSEG fue, en el fondo, un espejo roto. Reflejaba una aspiración de participación ciudadana, pero escondía bajo su superficie un sistema donde las decisiones se tomaban sin luz ni vigilancia. Por eso hoy debemos insistir: el gasto público debe ser responsabilidad directa del Estado. Y si se apoya en actores externos, que sea con reglas claras, con monitoreo permanente y con una sola consigna: cada peso tiene que ser explicado.

Guanajuato merece una política social que mire a los ojos, no que se esconda entre fundaciones, fideicomisos o intereses particulares. Que ayude, sí, pero con honestidad brutal. Que impulse, pero sin complicidades. Porque lo que está en juego no es sólo el presupuesto: es la confianza.

(By operación W).

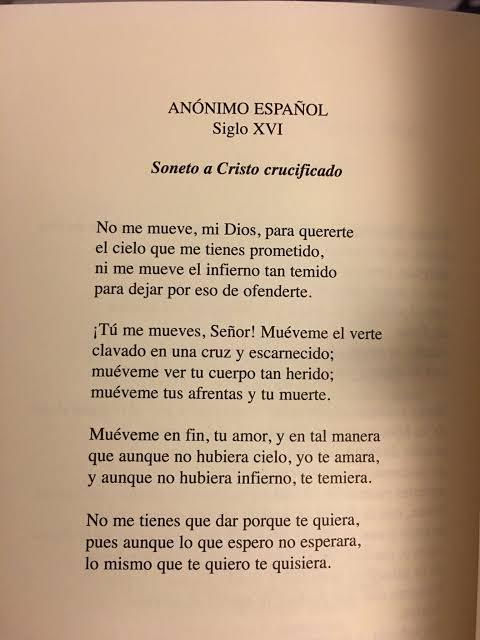

Soneto a Cristo crucificado

De: Anónimo del S. XVI

Soneto a Cristo crucificado No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor; muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido; muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.

Si quieres escucharlo en la voz de Mariano Duran

Nota: Amor sin condiciones: Reseña del “Soneto a Cristo crucificado”

Este poema es una joya de la poesía mística en lengua española. De autor anónimo, aunque frecuentemente atribuido a San Juan de Ávila o a autores del Siglo de Oro, expresa con una fuerza espiritual inusual un amor puro, desinteresado, profundo.

El poeta no ama a Cristo por la promesa del cielo ni por el temor al infierno, sino por el sacrificio que representa su crucifixión: un Dios herido, escarnecido, entregado sin medida. La cruz, más que símbolo de sufrimiento, se convierte aquí en el argumento del amor verdadero.

Es un poema de devoción radical, donde se renuncia a todo interés personal para amar solo por amor. La última terceta lo resume con claridad conmovedora: “aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera”.

Un canto a la fe sin condiciones. Un susurro que resiste el tiempo

(ByNotas de Libertad).

Hay semanas que no solo se leen… se viven con los cinco sentidos

Esta semana no es para correr, ni para planearla con el reloj en la mano. Esta es una semana para dejar que el alma tome el volante, que la curiosidad nos guíe y que el corazón se permita asombrarse. Una semana para reencontrarse con la historia, con el misterio, con el juego, con el silencio… y con uno mismo.

Y el viaje comienza en un rincón que parece tener voz propia: Plazuelas, allá en Pénjamo. No es cualquier zona arqueológica: es un rompecabezas de piedra, de símbolos, de caminos que llevan a preguntas sin respuesta… y a respuestas que solo llegan si uno camina sin prisa. Entre cerros y cactus, este sitio nos recuerda que antes de nosotros hubo pueblos que miraban al cielo y grababan sus pensamientos en la tierra. Hay algo profundamente humano en sus muros, algo que no se entiende con la mente… sino con el pecho.

De ahí, la ruta nos lleva a Peralta, en Abasolo. Aquí, la tierra no solo guarda historia: la comparte. Los templos y estructuras están tan integrados al paisaje, que uno duda si fueron construidos… o nacieron con el cerro. Peralta no se impone: se ofrece. Es un lugar que se camina con respeto, como si estuviéramos entrando a la casa de los ancestros. Hay algo cálido en su silencio, algo suave en su forma de contar lo que fue. Uno sale de ahí con el alma más liviana, como si la tierra le hubiera susurrado algo que todavía no terminamos de entender.

Y entonces llegamos a un lugar que, de tan especial, parece de otro mundo: Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende. Es un santuario astronómico, sí, pero también es un espacio donde ciencia y espiritualidad se dan la mano. Hay una armonía casi sagrada entre sus estructuras y el cielo. No es raro que uno se quede callado al llegar a la cima. Porque ahí, la mirada se eleva por instinto. No se trata de buscar respuestas, sino de sentir que hay preguntas que solo se pueden hacer con el corazón. Cañada de la Virgen es un templo sin muros, un observatorio del alma.

El viaje continúa hacia el norte, hacia el poniente profundo, donde El Cóporo, en Ocampo, se levanta como un guardián entre cerros. No se trata solo de ruinas: se trata de una fortaleza emocional. Cada piedra parece colocada con intención, cada sendero lleva a un nuevo nivel de introspección. El viento ahí no solo sopla: conversa. El Cóporo es uno de esos lugares que no muchos conocen, pero que todos deberían pisar al menos una vez. Porque ahí se aprende que la altura no siempre es cuestión de metros… a veces es cuestión de visión.

Luego, el rumbo cambia y nos lleva a un lugar distinto, más íntimo: Arroyo Seco, en Victoria. Aquí no hay templos monumentales ni pirámides imponentes, pero hay algo aún más valioso: arte rupestre. Pinturas hechas por manos anónimas hace miles de años, dejadas ahí como testimonio de una humanidad que ya intuía el poder del arte. Arroyo Seco es una galería natural, una exposición sin curadores, un poema visual escrito en piedra. Es imposible no emocionarse frente a esas figuras. Porque en el fondo, nos hablan de lo mismo que sentimos hoy: el deseo de ser recordados, de dejar huella, de decir “aquí estuve”.

Y justo cuando parece que ya lo hemos visto todo, llega el giro inesperado: el Museo de las Momias de Guanajuato. Un lugar que nos confronta con algo que solemos evitar: la muerte. Pero lo hace sin morbo y sin tragedia. Lo hace con una mezcla extraña de respeto, de misterio… y hasta de ternura. Porque ahí, en esas vitrinas, no solo hay cuerpos: hay historias. Algunas tristes, otras sorprendentes, todas humanas. Caminar entre las momias es un acto de humildad, de reconocimiento. Es darnos cuenta de que somos frágiles, pero también memorables. Que la vida pasa… pero también deja eco.

Y para cerrar esta travesía, nos vamos al otro extremo del espectro emocional: la niñez, el asombro, la ciencia convertida en juego. Explora, en León, no es un museo para mirar en silencio, sino para tocar, experimentar, reírse. Es el lugar donde aprender es divertido y donde los niños (y no tan niños) descubren que la curiosidad puede ser una brújula poderosa. Cada sala es una invitación a preguntar, a imaginar, a construir. Y lo mejor es que uno no sale de ahí con un folleto… sino con ganas de seguir explorando el mundo.

Así es esta semana en Rincones y Sabores. Una mezcla deliciosa de historia, arte, ciencia y emoción. Una ruta que no solo se hace con los pies, sino con la mirada atenta y el alma abierta.

Porque cada uno de estos lugares tiene algo que decirnos. Algo que mostrarnos. Algo que, si sabemos escucharlo, puede quedarse con nosotros para siempre.

Vamos. Sin prisa, sin plan rígido, sin expectativas. Que lo mejor de esta ruta es lo que no se anuncia: ese instante en que, sin darte cuenta, algo dentro de ti cambia para siempre.

(By Notas de Libertad).

Plazuelas: Un viaje al corazón prehispánico de Pénjamo, Guanajuato

Relato de piedra, tiempo y misterio en el sur de Guanajuato

Un tesoro oculto en la Sierra de Pénjamo

En las estribaciones de la Sierra de Pénjamo, Guanajuato, se encuentra un sitio arqueológico que, aunque menos conocido que otros en México, ofrece una experiencia única para los amantes de la historia y la cultura: Plazuelas. Este asentamiento prehispánico, habitado entre los años 600 y 900 d.C., destaca por su arquitectura integrada al paisaje y por la riqueza de sus petrograbados.

Ubicación y acceso: Entre montañas y cañadas

Plazuelas se localiza en la comunidad de San Juan el Alto Plazuelas, a aproximadamente 12.5 km al oeste de la ciudad de Pénjamo. El acceso se realiza por la carretera federal 90, con una desviación señalizada que conduce al sitio. El entorno montañoso y las cañadas que lo rodean no solo ofrecen un paisaje impresionante, sino que también fueron elementos clave en la planificación y construcción del asentamiento.

Arquitectura y urbanismo: La armonía con el entorno

El sitio está construido sobre tres laderas separadas por dos cañadas: la de Los Cuijes al poniente y la del Agua Nacida al oriente. Esta disposición topográfica permitió una integración armónica con el paisaje, reflejando una profunda conexión espiritual con la naturaleza.

Entre las estructuras más destacadas se encuentra el conjunto conocido como “Casas Tapadas”, una gran plataforma rectangular sobre la cual se erigieron tres basamentos piramidales y un recinto central. Este complejo se comunica mediante una calzada con una cancha de juego de pelota orientada de norte a sur, evidenciando la importancia ceremonial y social del sitio.

Petrograbados: El arte rupestre como legado cultural

Alrededor de Plazuelas se han identificado más de mil piedras talladas con diversos motivos, incluyendo planos arquitectónicos, figuras geométricas y representaciones simbólicas. Destaca una piedra conocida como “La Maqueta”, que reproduce en detalle el complejo de Casas Tapadas, ofreciendo una visión única de la planificación urbana de la época.

El museo de sitio: Un puente entre el pasado y el presente

El museo de Plazuelas alberga una colección de piezas arqueológicas encontradas durante las excavaciones, como cerámicas, herramientas de obsidiana y esculturas. Estas exhibiciones permiten a los visitantes comprender mejor la vida cotidiana, las creencias y las prácticas de los antiguos habitantes del sitio.

Experiencia del visitante: Naturaleza, historia y cultura

Visitar Plazuelas es sumergirse en un entorno donde la historia y la naturaleza convergen. Los senderos que conectan las estructuras permiten explorar el sitio a un ritmo tranquilo, mientras se disfruta del paisaje y se reflexiona sobre la riqueza cultural de la región. Además, la comunidad local ofrece servicios como guías turísticos, venta de artesanías y comida típica, enriqueciendo la experiencia del visitante.

Recomendaciones para el visitante

Horarios: Generalmente, de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Costo de entrada: Accesible, con precios menores a 100 pesos.

Consejos: Usar ropa y calzado cómodos, llevar protección solar y agua, y respetar las normas del sitio.

Un legado que perdura

Plazuelas no es solo una zona arqueológica; es un testimonio vivo de la historia y la identidad del Bajío. Su visita ofrece una oportunidad única para conectarse con las raíces culturales de México y apreciar la sabiduría de las civilizaciones que nos precedieron. Al recorrer sus senderos y contemplar sus estructuras, uno no puede evitar sentirse parte de una historia que, aunque antigua, sigue resonando en el presente.

(By Notas de Libertad).

Domingo 20 al 26 de abril

Aquí, donde las horas no son simple medida del tiempo, sino huellas de lo divino y lo humano, cada día nos habla. Nos habla con la voz de los santos que sembraron fe en silencio, con la memoria de los hechos que forjaron caminos, con los aniversarios que nos invitan a recordar quiénes fuimos y hacia dónde vamos.

Esta sección no es un calendario más: es una brújula espiritual y cultural. Un espacio donde el alma se encuentra con la historia y donde la historia se viste de eternidad. Bienvenidos a este viaje diario por las fechas que nos tocan… en el alma.

Santoral del día

Santa Inés de Montepulciano (†1317): Religiosa italiana que, desde temprana edad, mostró una profunda vocación espiritual. A los quince años fue nombrada superiora de un convento, y más tarde fundó un monasterio dominico en Montepulciano, destacándose por su vida de oración, humildad y servicio a los necesitados.

San Aniceto (†166): Papa de origen sirio que lideró la Iglesia en tiempos de persecución. Se destacó por su defensa de la ortodoxia cristiana y por enfrentar las herejías de su tiempo, fortaleciendo la unidad de la Iglesia primitiva.

San Teodoro Trichinas (†s. IV): Monje asceta que vivió en una cueva cerca de Constantinopla, conocido por su vida de penitencia y oración constante. Su sobrenombre 'Trichinas' se debe a que vestía una túnica de pelo áspero como signo de mortificación.

Efemérides de hoy

1813 – Toma del puerto de Acapulco por José María Morelos: En el contexto de la Guerra de Independencia, el líder insurgente José María Morelos y Pavón logró la captura del puerto de Acapulco y el Fuerte de San Diego, consolidando el control insurgente en la región sur del país.

1853 – Antonio López de Santa Anna asume la presidencia por última vez: El general Antonio López de Santa Anna tomó posesión de la presidencia de México por sexta y última ocasión, iniciando un periodo de dictadura caracterizado por decisiones autoritarias y controvertidas.

1993 – Fallecimiento de Mario Moreno 'Cantinflas': Murió en la Ciudad de México el actor y comediante Mario Moreno, conocido como 'Cantinflas', figura emblemática del cine mexicano y reconocido internacionalmente por su estilo único y humor característico.

Día Internacional

Día del Voceador: Celebración en honor a los vendedores de periódicos y revistas, reconociendo su labor en la distribución de información y cultura.

Reflexión del día

La humildad y el servicio desinteresado, como los de Santa Inés y San Teodoro, nos recuerdan que la grandeza espiritual se encuentra en las acciones sencillas realizadas con amor.

Pregunta al lector

¿De qué manera puedes servir a los demás con humildad en tu vida diaria?

Música para recordar el ayer

Miguel Bosé: El hombre que desafió al silencio con su propia voz

Hay artistas que cantan. Otros que interpretan. Y hay unos cuantos, contados con los dedos del alma, que se convierten en símbolo. Miguel Bosé no es solo un cantante. Es un fenómeno cultural, un ser que se reinventó una y otra vez para atravesar épocas, romper etiquetas y estremecer corazones. Hablar de él no es referirse únicamente a su carrera: es recorrer un mapa emocional que va de la vanguardia al riesgo, de la denuncia al arte, del misterio a la luz.

Una infancia de contrastes, una voz sin molde

Nacido entre los muros del arte y el mito, hijo de un torero legendario y una actriz de cine italiano, Miguel Bosé fue niño en un mundo donde los aplausos se confundían con las ausencias y las luces con las sombras. Desde pequeño supo que no encajaba en ningún molde. Y esa conciencia de la diferencia, lejos de marchitarlo, lo empujó a crear el suyo propio.

No estudió para cantante, pero la música lo encontró. Y cuando lo hizo, no fue para encerrarlo en un género, sino para convertirlo en alquimista de estilos. Del pop fresco de los setenta al electro seductor de los ochenta, del barroquismo provocador al intimismo más crudo, Bosé fue siempre un paso adelante de las modas, un gesto más allá de lo previsible. Nunca buscó gustar: buscó provocar.

El artista camaleón: cuerpo, voz y ruptura

Miguel Bosé entendió desde el principio que el escenario no era una tarima: era un altar para la transgresión. Con él llegaron los trajes metálicos, los movimientos andróginos, las miradas que interpelaban, las canciones que no temían decir lo indecible. Era el cuerpo hablando cuando el mundo quería callar. Era la sensualidad hecha coreografía, la rebeldía envuelta en sintetizadores.

Pero sería injusto reducirlo al personaje. Porque detrás del camaleón había un autor, un creador. Su obra fue evolucionando hacia lo conceptual, lo lírico, lo políticamente incómodo. Discos como “Bandido”, “Sereno” o “Papito” no solo fueron exitosos: fueron declaraciones de principios, espejos rotos en los que la industria musical tuvo que mirarse. Miguel nunca pidió permiso. Y nunca pidió perdón.

Del hijo de la fama al padre del riesgo

Bosé no solo cantó. Denunció, abrazó causas, se quebró públicamente. Habló de la paternidad con una sinceridad que incomodó a muchos y conmovió a otros tantos. Defendió posturas impopulares, desafió al poder, se enfrentó a los medios. Nunca fue complaciente. Y eso le costó. Pero también lo convirtió en un referente moral para quienes no buscan ídolos planos, sino humanos con heridas, errores y coraje.

Sus apariciones televisivas, entrevistas y discursos lo muestran como un hombre profundamente culto, dueño de una elocuencia feroz. Pero también como un ser atravesado por contradicciones. Se retiró de los escenarios por momentos, volvió con fuerza. Sufrió pérdidas, enfrentó enfermedades, vivió amores intensos y rupturas dolorosas. Pero siempre regresó con algo que decir. Y cuando no tenía qué decir, simplemente no hablaba. Porque si algo define a Miguel Bosé es su autenticidad.

El legado que no se nombra: arte, riesgo y verdad

Miguel Bosé no será recordado únicamente por las canciones. Ni siquiera por su imagen de ícono. Lo será por su osadía. Por haberse atrevido a ser él mismo en un mundo que premia el disfraz. Por haber construido una carrera donde el arte no fue una excusa, sino una trinchera. Y por haber defendido el derecho a la complejidad, a la duda, al cambio.

A estas alturas, su música es ya parte del ADN emocional de generaciones. Sus letras acompañaron despedidas, enamoramientos, marchas, fiestas y soledades. Hay una canción de Bosé para cada herida. Y hay un Bosé diferente en cada época. Eso es lo que lo hace inmortal.

Un adiós sin despedida

Miguel ha dicho muchas veces que no le interesan las nostalgias, que lo suyo es seguir. Pero su figura ya habita el panteón de los artistas que no necesitan seguir cantando para seguir diciendo. Tal vez algún día su voz deje de sonar en vivo, pero quedará vibrando en millones de corazones. Porque quienes cantan con las entrañas, quienes piensan con el cuerpo y sienten con la mente, nunca se van.

Miguel Bosé no es recuerdo. Es impulso. Es vértigo. Es arte sin concesiones.

Y sobre todo, es la prueba viviente de que ser distinto no solo es posible: es urgente.

Ya viene en mayo a León y sin duda vale la pena verlo.

(By Notas de Libertad).

Te Amaré

Si tú no vuelves

Amante Bandido

U2: Cuando el rock aprendió a tener conciencia

Hablar de U2 no es solo hablar de una banda irlandesa. Es hablar de una voz que se volvió eco universal. Es entender que el rock, lejos de ser solo ruido o rebeldía, también puede convertirse en causa, conciencia y corazón. U2 no solo conquistó escenarios: abrió los ojos del mundo, una canción a la vez.

Un inicio desde la entraña

Formados en Dublín a fines de los años 70, U2 nació del impulso adolescente de cuatro jóvenes que no sabían muy bien cómo tocar, pero sí sabían perfectamente lo que querían decir. Bono (voz), The Edge (guitarra), Adam Clayton (bajo) y Larry Mullen Jr. (batería) comenzaron como una banda con más pasión que técnica. Pero esa pasión fue suficiente para incendiar un escenario… y luego el planeta.

Desde sus primeros discos, Boy y October, se notaba algo diferente: no eran los típicos rockeros en busca de fama. Había espiritualidad, crítica social, incomodidad con el mundo. Bono cantaba como quien reza, como quien grita por los que no tienen voz. Y eso no era pose: era verdad.

The Joshua Tree: la cima del sonido y del alma

Con el lanzamiento de The Joshua Tree en 1987, U2 no solo logró uno de los discos más importantes del siglo XX. Logró algo más difícil: darle al rock un alma que lloraba por África, por América Latina, por la injusticia, por el dolor. Canciones como “With or Without You”, “Where the Streets Have No Name” y “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” son himnos, pero también súplicas. No son solo éxitos: son plegarias en forma de guitarra.

Ese disco no fue el punto final, sino el trampolín. U2 entendió que no podía quedarse ahí. Que el mundo cambió, y ellos también debían hacerlo.

Reinventarse o morir: del rock épico al caos digital

En los 90, cuando muchos creyeron que U2 ya había dado lo mejor de sí, la banda se lanzó al vacío con Achtung Baby. Cambiaron la estética, el sonido, los escenarios. Bono se transformó en Mr. MacPhisto y luego en The Fly. Las guitarras se distorsionaron. El mensaje se volvió más irónico, más ácido, más urbano. Pero seguía latiendo la misma angustia por un mundo que no termina de entenderse.

Discos como Zooropa y Pop dividieron opiniones, pero demostraron algo esencial: U2 no teme equivocarse. Prefiere arriesgar a repetirse. Y esa valentía los ha mantenido vigentes mientras otros grupos quedaron atrapados en su época dorada.

Activismo sin panfleto: el corazón al frente

Lo que distingue a U2 —y sobre todo a Bono— es su compromiso con las causas más difíciles. El hambre, el SIDA, la deuda externa, la desigualdad. No lo hacen para lucirse: lo hacen porque creen en el poder de la música como detonante de cambio. Y aunque algunos los acusan de moralistas o excesivos, la realidad es que han logrado poner temas urgentes en la agenda global a través de su arte. Y eso, se quiera o no, es admirable.

Una banda, un símbolo, una historia que sigue

Hoy, con más de cuatro décadas de carrera, U2 sigue llenando estadios, generando polémicas, explorando nuevas formas de decir lo mismo: el mundo duele, pero aún vale la pena salvarlo.

No son una banda que se escuche de fondo. Son una banda que exige atención. Cada canción es una pregunta. Cada show es una ceremonia. Cada disco es una etapa de la historia del mundo, leída desde el alma irlandesa de quienes nunca dejaron de mirar con los ojos bien abiertos.

U2 no se explica. U2 se siente.

Y en cada nota, en cada silencio, en cada explosión de luz sobre el escenario, hay un recordatorio claro: la música no solo sirve para entretener. También puede ser un faro.

Y en un mundo cada vez más oscuro, U2 sigue encendiendo la luz.

(By Notas de Libertad).

Beautiful Day

With Or Without You

Pride (In The Name Of Love)

Franco: Caudillo de España

Autor: Paul Preston

Reseña:

FRANCO, EL CAUDILLO QUE DOMINÓ ESPAÑA: UNA MIRADA PROFUNDA AL LIBRO DE PAUL PRESTON

Una obra monumental sobre un personaje oscuro

“Franco: Caudillo de España”, del historiador británico Paul Preston, es mucho más que una biografía. Es una autópsia política, un retrato crudo y sin concesiones del hombre que marcó con fuego el destino de España durante gran parte del siglo XX. En estas páginas no hay lugar para mitos ni justificaciones simplistas: se trata de una disección paciente, documentada y profundamente analítica de un personaje que dividió, reprimió y, en su opinión, “salvó” a España de sí misma.

Preston se adentra en los mecanismos psicológicos, políticos y sociales que moldearon la figura de Francisco Franco. No lo pinta como un demonio ni como un santo: lo retrata como un estratega implacable, un ser carente de empatía, impulsado por una ambición fría, sistemática y, sobre todo, paciente. La prosa de Preston es rigurosa, pero accesible, y ofrece al lector una narrativa tan rigurosa como envolvente.

Infancia, carrera militar y una personalidad forjada en el silencio

La obra inicia con la reconstrucción de los años formativos de Franco, desde su infancia en Ferrol, marcada por la severidad y el desapego emocional, hasta su ingreso en la academia militar. En este tramo, Preston no se limita a narrar hechos; intenta explicar, desde lo emocional, la forja de un carácter hermético, reservado y obsesionado con el orden.

Franco fue un niño callado y un joven disciplinado. Su paso por Marruecos como oficial del Ejército fue decisivo para su prestigio y también para su visión autoritaria del mundo. Aquí nacería su desprecio por los civiles, su creencia en la jerarquía como único orden posible, y la convicción de que el caos solo puede combatirse con mano de hierro.

La Guerra Civil: el laboratorio del Caudillo

Uno de los ejes narrativos más potentes del libro es la Guerra Civil Española. Preston muestra a Franco como un militar sin escrúpulos, dispuesto a sacrificarlo todo con tal de concentrar el poder. Desde el momento en que se suma al golpe militar contra la República en 1936, comienza su ascenso definitivo.

El autor subraya que Franco no fue el iniciador del golpe, pero sí su principal beneficiario. Gracias a su habilidad para maniobrar entre facciones rivales, para imponerse sin aspavientos pero sin retroceder, terminó convertido en el líder absoluto de los sublevados. Durante el conflicto, la estrategia de terror se vuelve una constante: bombardeos indiscriminados, ejecuciones masivas, represalias planificadas. Franco no solo pretendía ganar una guerra, sino instaurar un nuevo orden.

La construcción del franquismo: un estado personalista y opresivo

Al terminar la guerra, Franco se erige como jefe absoluto de un régimen sin contrapesos. Preston desmenuza la manera en que el Caudillo construyó una dictadura personalista: eliminación de partidos, censura extrema, culto a la personalidad, inquisición ideológica y una red clientelar que premiaba la obediencia y castigaba cualquier disidencia.

Franco concentró poder no solo como jefe de Estado, sino como comandante supremo del Ejército, jefe del Movimiento Nacional y jefe del Gobierno. La unidad en torno a su figura no era consecuencia del carisma, sino del miedo. En este apartado, Preston insiste en el pragmatismo del dictador, capaz de cambiar de aliados, adaptar su discurso y manipular sus recuerdos para conservar el trono.

La Segunda Guerra Mundial y la frialdad diplomática

Uno de los aspectos más fascinantes de la obra es el análisis del papel de Franco durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque simpatizante del Eje, Franco evitó comprometerse directamente. Preston muestra con gran claridad cómo el Caudillo jugó a dos bandas: envió la División Azul al frente ruso como gesto hacia Hitler, pero mantuvo una relativa neutralidad para no enemistarse con los aliados.

Esa ambigüedad calculada le permitió sobrevivir a la posguerra. Franco se presentó como baluarte del anticomunismo, aprovechando la Guerra Fría para legitimarse ante potencias como Estados Unidos. Paul Preston describe este período con particular detalle, mostrando a un Franco astuto, que no daba pasos sin haberlos medido.

Los años del desarrollismo y la persistencia del miedo

En la década de los 60, el franquismo adopta una fachada modernizadora. Se liberaliza parcialmente la economía, surgen los tecnócratas, se impulsa el turismo y se industrializa el país. Pero nada de esto elimina la esencia autoritaria del régimen. Preston denuncia que, mientras crece la infraestructura, también crecen las redes de espionaje interno, los abusos policiales, las torturas y la exclusión sistemática de toda oposición.

El crecimiento económico no implicó apertura política. Franco se mostraba paternalista con el pueblo, pero implacable con sus enemigos. Cualquier intento de disidencia era reprimido con brutalidad. En esta etapa, la figura del dictador se vuelve casi religiosa, revestida de un simbolismo nacionalista que mezclaba catolicismo, militarismo y destino patrio.

El ocaso del dictador: soledad, inmovilidad y herencia envenenada

Paul Preston dedica los últimos capítulos a la decadencia del régimen y del propio Franco. Con el paso de los años, el dictador se vuelve cada vez más aislado, desconectado del país que alguna vez quiso controlar hasta el más mínimo detalle. Su negativa a reformar, su incapacidad para entender los cambios sociales y su decisión de designar a Juan Carlos como sucesor son tratadas con una mezcla de ironía y tristeza.

Franco murió como vivió: rodeado de leales, pero lejos del afecto real de un pueblo al que mantuvo callado por miedo. El libro no cae en la trampa de juzgarlo fácilmente; lo expone. Y al hacerlo, obliga al lector a reflexionar sobre cómo se construyen y perpetúan las dictaduras.

Un libro imprescindible para entender el siglo XX español

“Franco: Caudillo de España” no es un libro rápido ni cómodo, pero es necesario. Con una investigación vasta, una narración directa y una visión histórica que no abdica de la verdad, Paul Preston ofrece una mirada imprescindible sobre uno de los dictadores más longevos de Europa.

Leer este libro es un ejercicio de memoria y conciencia. Es entender que los liderazgos autocráticos no nacen de la nada, que se alimentan de silencios, complicidades, traumas colectivos y cálculos fríos. Y es, sobre todo, una advertencia sobre lo que puede pasar cuando una nación deja su destino en manos de un solo hombre.

Una obra monumental sobre un personaje que, aunque muerto, sigue susurrando en los pasillos de la historia.

SOBRE EL AUTOR: PAUL PRESTON: EL HISTORIADOR QUE DECIDIÓ ESCUCHAR A ESPAÑA

La historia como vocación y como compromiso

Paul Preston no es solo un historiador británico que se dedicó a estudiar España. Es, más bien, un testigo lúcido y apasionado del alma de un país que no le pertenece por cuna, pero sí por destino intelectual. Desde hace décadas, Preston ha desentrañado los nudos más oscuros del siglo XX español con un rigor que incomoda a algunos y educa a muchos más. Su obra no parte de la distancia académica fría, sino de un compromiso con la verdad, incluso cuando esta duele.

La historia, para Preston, es una herramienta para desenmascarar los discursos oficiales, para rescatar voces silenciadas, para entender no solo lo que pasó, sino por qué pasó y qué heridas dejó. No se conforma con fechas y cifras: busca los motivos, los mecanismos de poder, las consecuencias humanas.

De Liverpool a la Guerra Civil Española

Aunque nació en Reino Unido y se formó en ambientes académicos ingleses, Preston encontró su centro de gravedad en la historia reciente de España. Fue la Guerra Civil la que lo atrapó. Pero no como un mero evento militar o político, sino como el drama humano más desgarrador del siglo XX español.

Lo que distingue a Paul Preston es su capacidad para mirar la historia española sin nostalgia ni romanticismo, pero con profunda empatía. Su enfoque revela no solo la brutalidad de los conflictos, sino también las estrategias de manipulación, el uso del miedo como arma y las estructuras de impunidad que se gestaron al amparo del poder.

Franco, los generales y las víctimas: un triángulo revelador

A lo largo de su obra, Preston ha tejido una trilogía ética e intelectual: por un lado, el estudio meticuloso de los grandes protagonistas del franquismo —Franco, los militares, los ministros—; por otro, la denuncia valiente de los abusos cometidos; y finalmente, el rescate de las víctimas olvidadas.

No escribe para canonizar ni para demonizar. Su pluma va al fondo de los hechos, con nombres, fechas y contextos. Pero también con humanidad. El dolor, el miedo, la traición, la ambición, el silencio: todo tiene voz en sus libros. Y esa voz, muchas veces, es la de quienes no tuvieron tribuna durante décadas.

Un cronista de los silencios

Uno de los méritos más grandes de Paul Preston es que ha sido, durante años, un cronista de los silencios. No solo se ha dedicado a narrar lo que todos sabían, sino aquello que durante mucho tiempo se calló, se ocultó o se tergiversó. Su historia no es complaciente ni nacionalista, pero tampoco está escrita desde la superioridad moral. Es una historia honesta, que incomoda a los cómodos y le da nombre a los olvidados.

Preston no ha dejado de escribir ni de hablar, incluso cuando sus palabras han sido incómodas para algunos sectores. No milita en ningún partido ni defiende una bandera ideológica, pero sí se ha posicionado siempre a favor de la verdad y de la memoria.

Un historiador que se convirtió en puente

Con el paso de los años, Paul Preston se convirtió en un puente entre dos culturas. Un británico que ha explicado España a los extranjeros y que, al mismo tiempo, ha ayudado a los propios españoles a comprenderse mejor. Su obra es una invitación a no repetir los errores del pasado, a no rendirse al olvido, a no hacer del silencio una costumbre.

Su mirada extranjera le permite ver lo que a veces los de casa no quieren ver. Pero su profundidad, su investigación y su respeto le han ganado un lugar en el corazón de muchos lectores españoles. No viene a juzgar: viene a comprender. Y desde ahí, a escribir.

El legado de una pluma que incomoda para despertar

Paul Preston es un historiador incómodo, sí. Pero esa incomodidad es una forma de hacer justicia. Porque frente a quienes quieren reescribir la historia al gusto del poder, él ofrece pruebas. Frente a quienes trivializan la dictadura, él ofrece contexto. Frente a quienes olvidan las heridas abiertas, él ofrece memoria.

Es, en resumen, un autor imprescindible. No por ser infalible, sino por ser honesto. Porque sus libros, lejos de dar respuestas fáciles, nos invitan a hacernos las preguntas correctas. Y eso, en un mundo saturado de ruido y olvido, es un acto de valentía.

(By Notas de Libertad).

¡Evítalos como al voto en contra!

105 slogans que no debes usar jamás en una campaña política (ni aunque te los proponga el primo de un amigo)

Antes de ponerle nombre a la esperanza, piénsalo bien

En política, las palabras pesan más de lo que creemos. Un buen discurso puede levantar una campaña… pero un mal slogan puede hundirla sin que te des cuenta.

Lo he visto muchas veces: equipos enteros debatiendo el color del logotipo, el tamaño del rostro en la lona, el número de visitas a seccionales… y al final, lo que termina marcando a un candidato es una frase mal elegida. Una frase que suena bonita, pero no dice nada. O peor: una frase que dice lo que no deberías decir nunca.

Por eso decidí hacer esta lista. Para alertar.

No para ridiculizar, sino para prevenir.

Porque en los pasillos de las campañas, aún se siguen escuchando ocurrencias que en lugar de conectar con la gente, la alejan.

Aquí les comparto —con humor, con experiencia y con algo de cariño por quienes todavía creen que la política merece ser tomada en serio— 105 slogans que no deben usarse jamás.

Frases que parecen hechas para convencer, pero que más bien convencen al rival de que vas por mal camino.

Lo digo sin rodeos: estos no los uses.

Y si alguna vez se te ocurre uno parecido… recuerda esta plática.

Antes de entrarle a los slogans… una aclaración necesaria

Decir que un mal slogan pierde una elección sería exagerado.

Y decir que uno bueno la garantiza, sería ingenuo.

Lo cierto es que una campaña política es mucho más que una frase bien armada: es estructura, estrategia, operación, equipo, narrativa, territorio… y suerte también. Hay candidatos que ganaron con slogans que no decían nada, y otros que perdieron con mensajes potentes y bien pensados.

Pero aun con eso claro, no hay razón para complicarse más de la cuenta.

Elegir mal un slogan no te asegura la derrota, pero sí te mete un pie en la trampa.

Y si puedes evitar tropezar desde la primera palabra que la gente va a ver impresa en una lona, en una boleta o en un debate, más vale hacerlo.

Este listado no es sentencia, ni burla, ni regla escrita en piedra.

Es una advertencia amable, basada en años de campañas, de carteles, de frases que se repitieron sin saber por qué… y que después muchos quisieron borrar con Photoshop.

Revisa, reflexiona, ajusta.

Porque sí: puedes ganar con un mal slogan.

Pero si eliges uno bueno —uno que conecte, que diga algo real, que no te contradiga ni te exhiba— al menos ya tienes un problema menos.

Y en política, los problemas sobran. Así que ahórrate uno.

Primer corte: 15 slogans para el olvido

I. Los vacíos como promesa

II. Los que suenan bien… pero no dicen nada

III. Los que te hacen perder desde el arranque

1. “Por un futuro mejor”

Tan general, tan desgastado, tan sin alma. Nadie sabe qué significa ese “mejor”. ¿Mejor para quién? ¿Cuándo? ¿Cómo?

Consejo: Si tu futuro suena a frase de taza, no estás en campaña… estás vendiendo autoayuda.

2. “Ahora sí”

¿Y las veces anteriores? Suena a quien promete dejar de fumar después de cada recaída. En política, ese “ahora sí” es casi una confesión de que antes no cumpliste.

Consejo: No despiertes sospechas antes de comenzar.

3. “Juntos haremos historia”

Ya fue usado, ya quedó marcado, y aunque tenga resonancia emocional, en boca ajena suena a copia.

Consejo: No se roba ni el eslogan ni la memoria.

4. “Todo va a cambiar”

¿Y si la gente no quiere que todo cambie? No todos buscan revoluciones: muchos quieren certezas.

Consejo: No asustes con el todo si no sabes cuidar las partes.

5. “Por ti, por mí, por todos”

Demasiado genérico. Parece canción de kínder. No concreta una causa, ni da identidad.

Consejo: El votante quiere causas, no coros.

6. “Con el corazón por delante”

Muy romántico… pero sin contenido. ¿Y la cabeza? ¿Y la estrategia?

Consejo: El corazón late, pero no siempre piensa.

7. “Mi compromiso es contigo”

¿Con quién más sería? El eslogan no puede ser una obviedad.

Consejo: No hagas de lo evidente tu bandera.

8. “La esperanza está de vuelta”

Si tienes que aclarar que “está de vuelta”, es porque la habías perdido. Y eso, en política, es mala señal.

Consejo: La esperanza no se decreta, se inspira.

9. “Sí se puede”

Otro clásico desgastado por el uso excesivo. Ya nadie se conmueve con un “sí se puede” sin plan ni propuesta.

Consejo: No repitas slogans como mantra sin contexto.

10. “La fuerza del pueblo”

¿Y cuál pueblo? ¿Qué fuerza? Si no hay conexión real con una causa popular, suena hueco.

Consejo: No invoques al pueblo si no lo tienes cerca.

11. “¡Ya basta!”

Agresivo, reactivo, y sin dirección clara. ¿Basta de qué? ¿Y qué propones en vez de eso?

Consejo: No empieces con un grito si no sabes a dónde ir después.

12. “Soy como tú”

Pocas frases generan más desconfianza. Si fueras como yo, estarías en la fila del súper, no en el templete.

Consejo: La empatía no se afirma, se demuestra.

13. “Gente como uno”

Una frase excluyente y de mal gusto. ¿Y los demás no valen? ¿Quién decide quién es “como uno”?

Consejo: Cuidado con el clasismo en modo disfraz.

14. “Por la familia”

Aunque suena noble, se ha usado tanto y en tantos bandos, que ya no dice nada.

Consejo: Si vas a hablar de familia, que sea desde una propuesta concreta.

15. “Ni de izquierda ni de derecha: de frente”

Además de contradictorio, parece frase de político que no se quiere comprometer con nada.

Consejo: No confundas equilibro con ambigüedad.

Segundo corte: Otros 15 slogans para el olvido

IV. Los que prometen todo… sin prometer nada

V. Los que suenan a rencor o revancha

VI. Los que ya nadie cree

16. “Vamos por todo”

Suena ambicioso, pero también peligroso. El votante puede interpretarlo como autoritarismo o avaricia.

Consejo: No hagas de la ambición tu carta de presentación.

17. “La política del cambio”

¿Cambio de qué? ¿Cambio para quién? Si no defines el rumbo, el cambio puede dar miedo.

Consejo: No basta con prometer cambio, hay que dirigirlo.

18. “Unidos por el bien común”

Tan genérico que se ha dicho desde todos los partidos y trincheras. Pierde fuerza por abuso.

Consejo: Lo común no es lo que todos dicen, es lo que pocos hacen.

19. “Con rumbo firme”

¿A dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? No digas que tienes rumbo si no compartes el mapa.

Consejo: Las frases sólidas necesitan dirección, no solo fuerza.

20. “Recuperemos lo que es nuestro”

Ambiguo, beligerante, y potencialmente divisionista. ¿Qué es “lo nuestro”? ¿Quién lo tiene?

Consejo: No alimentes resentimientos que no sabes controlar.

21. “Nos toca a nosotros”

¿A quiénes? ¿Por qué ahora? Suena a revancha, no a propuesta.

Consejo: No conviertas la campaña en ajuste de cuentas.

22. “Ni perdón ni olvido”

Frase de protesta, no de propuesta. Sirve para marchar, pero no para gobernar.

Consejo: No ganes desde el rencor lo que debes ganar desde la razón.

23. “Vamos a poner orden”

Puede sonar autoritario o represivo. Orden sin justicia no es orden.

Consejo: La firmeza no se impone, se convence.

24. “Conmigo no se juega”

Amena amenaza. En lugar de inspirar respeto, genera rechazo.

Consejo: No eres árbitro, eres candidato.

25. “Se van o los sacamos”

Beligerante y antidemocrático. No se debe usar la amenaza como lema.

Consejo: El poder no se grita, se construye.

26. “Combatiremos la corrupción”

Tan dicho, tan incumplido. Si no lo puedes demostrar desde el inicio, no lo digas.

Consejo: La lucha anticorrupción no se predica, se acredita.

27. “Un nuevo comienzo”

Después de tantos “nuevos comienzos”, el electorado ya no cree en borrón y cuenta nueva.

Consejo: Mejor ofrecer evolución que reinicio.

28. “Soy diferente”

¿Diferente a qué? ¿A quién? Si no explicas cómo, no sirve.

Consejo: No basta con ser diferente: hay que ser mejor.

29. “El cambio verdadero”

¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Ya no emociona. Suena repetido.

Consejo: Si no puedes renovar el lenguaje, no renovarás la política.

30. “Primero los ciudadanos”

Lo han dicho todos y lo han hecho pocos. Se volvió cliché.

Consejo: Si tu lema lo puede usar tu adversario, no es tuyo.

Tercer corte: Otros 15 slogans que no te ayudarán a ganar

VII. Los que suenan a campaña de los noventa

VIII. Los que parecen eslogan de campaña… ¡pero del rival!

IX. Los que no dicen nada, pero lo dicen bonito

31. “El cambio ya viene”

Lleva décadas “viniendo” y no llega. Este slogan suena a promesa que se repite cada sexenio.

Consejo: El cambio no se anuncia, se demuestra.

32. “Tu voz será escuchada”

Frase clásica que rara vez se cumple. El votante ya no se conforma con ser escuchado, quiere ser atendido.

Consejo: No prometas lo mínimo como si fuera un logro.

33. “Una nueva forma de gobernar”

Ambigua y vieja al mismo tiempo. Se ha dicho tanto que ya no significa nada.

Consejo: Sé específico o parecerás genérico.

34. “Más cerca de ti”

Demasiado usado por gobiernos y partidos, se ha vaciado de contenido.

Consejo: No repitas la fórmula de los que no lograron acercarse.

35. “Con paso firme”

Pero ¿hacia dónde? La dirección es tan importante como la firmeza.

Consejo: Caminar firme sin destino solo cansa.

36. “No somos iguales”

Puede sonar a defensa desesperada. Si tienes que aclararlo, es porque te están comparando.

Consejo: Demuestra tu diferencia con hechos, no con negaciones.

37. “Más resultados, menos palabras”

Ironicamente, es pura palabra. Si usas esto, más vale que tus resultados hablen antes.

Consejo: Si lo dices, ya vas tarde.

38. “Gobierno de puertas abiertas”

Prometido hasta el cansancio. Y las puertas, casi siempre, siguen cerradas.

Consejo: No digas lo que todos dicen si no lo vas a hacer distinto.

39. “Volver a confiar”

El simple hecho de pedirlo evidencia que se perdió la confianza. Y eso no se repara con un slogan.

Consejo: La confianza se reconstruye, no se exige.

40. “Tu voto, tu voz”

Tan usado que ya no conmueve. Parece más instrucción cívica que propuesta política.

Consejo: Sé más original si quieres que te escuchen.

41. “Unidos por un nuevo mañana”

Poético pero vacío. Nadie vota por metáforas si no hay rumbo.

Consejo: Los poetas no siempre ganan elecciones.

42. “Por una sociedad más justa”

¿Cuál es el plan? ¿Qué harás diferente? Sin respuesta, esto se queda en buena intención.

Consejo: Una causa noble sin camino, es discurso hueco.

43. “Contigo todo, sin ti nada”

Suena a frase de pareja tóxica. En política, hay que evitar el melodrama.

Consejo: No dramatices la relación con el electorado.

44. “Del pueblo y para el pueblo”

Una frase con historia… y por lo mismo, demasiado usada. No basta con repetirla.

Consejo: Si lo vas a decir, haz que se note.

45. “Vamos por más”

¿Más de qué? ¿Más impuestos? ¿Más corrupción? Nunca dejes la interpretación abierta.

Consejo: Sé claro, o terminarán interpretándote al revés.

Cuarto corte: 15 frases que parecen slogan… pero son un error

X. Los que parecen trabalenguas sin fondo

XI. Los que se contradicen solos

XII. Los que parecen frases de motivación dominguera

46. “Transformar la transformación”

Demasiado enredado. Nadie quiere que le cambien lo que ya cambió.

Consejo: Evita las frases recicladas y sin lógica.

47. “Revolucionar el cambio”

Otra vuelta de tuerca innecesaria. Suena pretencioso y sin dirección.

Consejo: No adornes lo que no puedes explicar.

48. “Avanzar hacia adelante”

¿Hacia dónde más se avanza? Es redundante y absurda.

Consejo: No hagas que tu campaña parezca un chiste involuntario.

49. “Reiniciar para recomenzar”

Innecesariamente complicado. Parece más una app fallida que un proyecto político.

Consejo: La política no es botón de reinicio.

50. “Una nueva nueva era”

Repetir lo nuevo sólo muestra lo viejo. Suena hueco y forzado.

Consejo: Si todo es nuevo, algo estás ocultando.

51. “Rompiendo con todo, pero sin dividir”

¿Cómo se rompe sin dividir? Incoherente.

Consejo: No combines conceptos opuestos sólo por sonar radical.

52. “Gobernar sin gobernar”

Una contradicción absurda. Nadie quiere un líder ausente.

Consejo: El poder se ejerce, no se esconde.

53. “Soy independiente, pero con respaldo”

¿Entonces cuál independencia? No hay congruencia.

Consejo: No te declares libre con correa.

54. “Con autoridad, pero sin autoritarismo”

Puede ser cierto, pero como slogan confunde más de lo que aclara.

Consejo: La claridad es poder.

55. “Ni de aquí ni de allá, de todos lados”

En política, ser de todos lados es no estar en ninguno.

Consejo: La ambigüedad no es inclusión, es evasión.

56. “Cree en ti, vota por mí”

Demasiado cursi. Parece frase de taza o camiseta.

Consejo: No confundas autoestima con propuesta electoral.

57. “Si lo sueñas, lo logras”

Inspirador, sí. Pero poco creíble en boca de un político.

Consejo: No vendas humo de autoayuda.

58. “La magia está en tus manos”

La política no es Hogwarts. No prometas milagros.

Consejo: El votante quiere realismo, no encantos.

59. “Todo empieza con un sueño”

Y termina con una derrota si no tienes estructura.

Consejo: No conviertas tu campaña en discurso de graduación.

60. “Vota con el alma”

Bonito… pero impráctico. El alma no paga impuestos.

Consejo: Apela a la razón sin perder emoción.

Quinto corte: 15 fórmulas peligrosas para tu campaña

XIII. Los que suenan como burla involuntaria

XIV. Los que suenan demasiado personales

XV. Los que parecen sacados de una telenovela

61. “Más promesas, menos excusas”

Suena a broma involuntaria. Promesas ya hay muchas.

Consejo: Prometer más no resuelve nada.

62. “Honestidad garantizada”

La honestidad no se garantiza, se demuestra.

Consejo: Asegurarla ya genera sospecha.

63. “El único que sí cumple”

¿Y los demás no? Suena arrogante y poco creíble.

Consejo: Si te autoproclamas único, te pones la vara más alta.

64. “Soy tu mejor opción (lo dicen todos)”

Justo por eso no debes decirlo tú. Pierde efecto.

Consejo: No repitas lo que suena a desesperación.

65. “Tú me conoces”

Y a veces eso no es bueno. El eslogan no puede basarse solo en familiaridad.

Consejo: La cercanía no siempre es virtud.

66. “Confía en mí”

Parece súplica, no propuesta. La confianza se gana, no se exige.

Consejo: No pongas al votante en modo desconfiado desde el inicio.

67. “Yo sí tengo palabra”

Suena a defensa, no a plan. ¿Por qué tendrías que aclararlo?

Consejo: Si lo afirmas, es porque lo dudas.

68. “No te voy a fallar”

Ya lo dijeron todos los que fallaron. Suena a cliché.

Consejo: No digas lo que suena a advertencia anticipada.

69. “Mi historia es como la tuya”

No. Cada votante tiene una historia única. Generalizar así desconecta.

Consejo: Conecta con causas, no con comparaciones.

70. “Yo sí sé lo que necesitas”

Arrogante. No eres adivino.

Consejo: Mejor pregunta antes que afirmar.

71. “El regreso que todos esperaban”

No eres protagonista de melodrama. La política no es show.

Consejo: Regresa con propuestas, no con nostalgia.

72. “¡Ha llegado el momento!”

¿De qué? ¿Para quién? Muy dramático y poco claro.

Consejo: No dramatices lo que debes explicar.

73. “Nada nos detendrá”

Suena a villano de película. Puede asustar más que emocionar.

Consejo: Cuidado con los excesos épicos.

74. “Luché por ti en silencio”

Y nadie se enteró. El silencio no gana elecciones.

Consejo: Si hiciste algo, mejor pruébalo.

75. “Nací para servirte”

Muy novelesco. El votante quiere soluciones, no sacrificios románticos.

Consejo: No te declares mártir, demuestra liderazgo.

Sexto corte: 15 slogans que te restan en lugar de sumar

XVI. Los que subestiman al votante

XVII. Los que solo funcionan en memes

XVIII. Los que no entienden de contexto

76. “Porque tú lo vales”

Frase de comercial de shampoo. No se traduce en propuesta política.

Consejo: No conviertas al elector en consumidor superficial.

77. “Hazlo por tus hijos”

Manipulador y condescendiente. El votante merece más que chantajes emocionales.

Consejo: Usa argumentos, no culpas.

78. “Ya sabes por quién votar”

Demasiado arrogante. No impongas una decisión.

Consejo: Nunca subestimes el criterio del ciudadano.

79. “Vamos ganando”

Puede ser mentira o sonar triunfalista. A nadie le gusta que le digan cómo pensar.

Consejo: La ventaja se demuestra, no se presume.

80. “No hay de otra”

Siempre hay alternativas. Esta frase suena desesperada.

Consejo: El votante quiere opciones, no ultimátums.

81. “Es ahora o nunca”

Demasiado dramático. ¿Y si no es ahora? ¿Qué pasa?

Consejo: No pongas todo en un filo innecesario.

82. “Con todo y contra todos”

Beligerante y polarizante. En lugar de unir, divide.

Consejo: No te pelees con el mundo desde el arranque.

83. “¡Duro y directo!”

Parece anuncio de box o de detergente. No inspira confianza.

Consejo: Sé firme, pero sin parecer tosco.

84. “Aquí manda el pueblo”

Y tú, ¿qué haces entonces? Puede sonar populista sin sustento.

Consejo: No uses al pueblo como escudo sin propuestas.

85. “Te lo juro por mi madre”

Absolutamente inapropiado. Ni digno ni serio.

Consejo: No conviertas tu campaña en promesa de cantina.

86. “¡Haremos temblar al sistema!”

En tiempos de crisis, puede sonar irresponsable.

Consejo: No uses frases incendiarias sin pensar en sus efectos.

87. “El pueblo está contigo”

¿Todo el pueblo? Generalizar así es riesgoso.

Consejo: No hables por todos si no los representas a todos.

88. “Gobernar es fácil”

Nadie lo cree. Parece burla.

Consejo: No minimices la tarea más compleja que existe.

89. “La política es un juego”

Y no es un juego. Hay vidas, familias y destinos en juego.

Consejo: No trivialices lo que es serio.

90. “Vamos con todo, cueste lo que cueste”

Esa frase puede volverse en tu contra.

Consejo: La ambición sin límites asusta.

Séptimo corte: Los últimos 15… y quizá los peores

XIX. Los que se contradicen con tu historia

XX. Los que suenan peligrosamente vacíos

XXI. El cierre: frases que nunca debieron salir del cuaderno

91. “Yo soy el cambio”